Geisterschiff mit einsatzfähiger Crew

Murmansk. Der legendäre, ehedem atomgetriebene Eisbrecher „Lenin“. Der Geruch der Geschichte: Mahagoni, weinrote Lederstühle, dazu eine Lenin-Statue, hinter der ein in Holz geschnitztes Relief von der glorreichen Geschichte der sowjetischen Nordmeer-Flotte erzählt. Das ist die Kulisse für eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus Österreich und Russland im Rahmen der fünften Moskauer Biennale. Und es ist der Lebensmittelpunkt einer Schiffscrew.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Einer Schiffscrew, der etwas Theaterhaftes anmutet, die wirkt, als sei sie bei vollem Betrieb ohne Vorwarnung aufs Trockendock der Geschichte gehievt worden. Dabei liegt das Schiff - es war als erstes atombetriebenes Überwassergefährt der ganze Stolz der Sowjetunion - nach wie vor im Wasser, auch wenn es mittlerweile ohne Antrieb ist. Das ist auch der Grund, warum die Anwesenheit einer voll einsatzfähigen 29-köpfigen Mannschaft samt Kapitän vorgeschrieben ist, wie Alexander Timofeew, der Direktor des Museums, schmunzelnd erzählt.

ORF.at/Simon Hadler

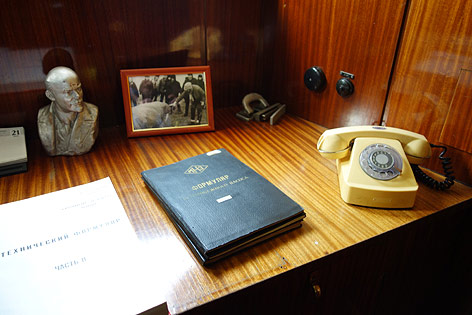

Der historische Kapitänsschreibtisch. Lenin ist auf dem Schiff allgegenwärtig

Jeden der Männer, sagt er, könne man jederzeit auf einen anderen Eisbrecher versetzen, es finde auch regelmäßiger Austausch statt. Nur der alte Offizier Wladimir Kondratew befinde sich schon seit 1969 an Bord, mit ein paar Jahren Unterbrechung, in denen nicht klar war, wie es mit der „Lenin“ weitergehen würde. Der ist gerade auf Urlaub - aber seine historischen Fotos von der „Lenin“ sind ausgestellt. Anwesend ist hingegen der Kapitän, vom Typ her ein alter Seebär. Nicht genug, dass sie aus der „Lenin“ ein Museumsschiff machten. Jetzt kam noch die moderne Kunst dazu.

Die Angst des Kapitäns

Die Ausstellung geht auf eine Idee von Simon Mraz, österreichischer Kulturattache in Moskau, zurück, der auch die russischen Künstler eingeladen hat. Für die Auswahl der Österreicher war Lentos-Direktorin Stella Rollig zuständig. Ihrer Einladung kam auch Isa Rosenberger nach. Sie erzählt, dass im Februar, als die Künstler das erste Mal gesammelt auf dem Schiff waren, der Kapitän eine Rede hielt. Mit Tränen in den Augen habe er gebeten, das große Erbe der „Lenin“ zu wahren. Sprich: Sie nicht durch respektlosen Kunstschund zu entehren.

ORF.at/Simon Hadler

Kapitän Alexander Barinow: Seit den 70er Jahren im Nordmeer unterwegs

Zum Interview empfängt Kapitän Alexander Barinow in seinem Salon. Mit großer Geste bittet er, Platz zu nehmen, und sagt ohne Umschweife: Ja, es sei ein veritabler Schock gewesen, als er von der Ausstellung gehört habe. Im Lauf der Monate habe er dann die Kuratoren und Künstler kennengelernt und schließlich akzeptiert, was um ihn herum passiert. Ganz glücklich wirkt der Kapitän nicht damit, aber er sieht aus wie jemand, der schon so manches Eis durchbrochen hat, jemand, den schließlich nichts mehr umhauen kann, nicht einmal aktuelles Kunstschaffen.

Das erste Neujahr im ewigen Eis

Die „Lenin“ ist bereits der dritte Eisbrecher, auf dem Barinow Kapitän war. Von 1996 an leitete er zunächst die „Arktis“ und dann die „Rossiya“. Davor war er Kapitänsassistent - und seine Karriere reicht weit zurück, in die Zeit der Sowjetunion. Als wäre es gestern gewesen, kann er sich noch an sein erstes großes Abenteuer im ewigen Eis erinnern - eigentlich, so Barinow, ist das seine schönste Erinnerung überhaupt.

ORF.at/Simon Hadler

Barinow blickt in die weite Ferne, räumlich wie zeitlich, und sieht wahre Schönheit

Es war 1979, und er hatte gerade erst bei der Marine angeheuert. Ein junger Bursch sei er damals noch gewesen und habe als Teil seiner Crew zum ersten Mal das Franz-Josef-Land besucht, den, wie er meint, „schönsten Ort dieser Erde“. Damals habe er auch sein erstes Neujahr als Seemann gefeiert. Barinow blickt mit zusammengekniffenen Augen mitten in der Kajüte in die Ferne und gerät ins Schwärmen: „Es war die ganze Zeit dunkel. Nur gegen Mittag konnte man einen Streifen Licht am Horizont sehen. Die Temperatur lag unter 30 Grad Celsius. Ein riesengroßer Mond war zu sehen - und ganz, ganz viele Sterne.“

Aus dem Nichts - eine Rakete

Auch später habe ihn das Franz-Josef-Land nie losgelassen. Wenn man im Sommer dorthin komme, sehe man viele, richtig große Eisblöcke: „Ab und zu bricht etwas ab - und plötzlich schwimmt ein Eisberg mehr in der See.“ Sein vielleicht seltsamstes Erlebnis hatte er ebenfalls dort als Jungspund: Plötzlich sei irgendetwas wahnsinnig schnell von der Erde Richtung Himmel geschossen. Es war eine meteorologische Rakete, von der er und seine Crew vorab nichts gewusst hätten. Man stelle sich vor: Ohne jemals eine Rakete gesehen zu haben, schießt plötzlich vor den eigenen Augen eine in den Himmel empor - mitten aus dem ewigen Eis.

Barinow lächelt und sagt: „Ich war sehr jung. Wenn ich an diese Erlebnisse denke, wird mir heute noch warm ums Herz.“ Aber immerhin, die Arktis sei ja nicht gerade dafür bekannt, eine besonders wirtliche Gegend zu sein. Und bei den sechs Atomeisbrechern, die es gegeben habe - alleine an Bord der „Lenin“ seien zwei Unfälle verzeichnet worden, die glimpflich ausgingen. Beim Interview ist auch ein Abgesandter der russischen Atombehörde Rosatom anwesend. Barinow blickt immer wieder zu ihm, während er erzählt.

Ungefährlich wie ein Spaziergang?

„Ach, wissen Sie“, sagt er, „es ist gefährlicher, mit einem Auto zu fahren als mit einem Atomeisbrecher. Früher gab es in der Arktis viele Expeditionen, die tödlich endeten. Heute ist das längst nicht mehr so.“ Außerdem seien die Eisbrecher gut ausgerüstet und ihre Crews hervorragend ausgebildet. Es hört sich fast an, als ob das Brechen von Eis bis zu einer Dicke von 3,5 Metern bei Temperaturen unter 30 Grad Celsius fernab von jeder Zivilisation, noch dazu mit einem Reaktor an Bord, ein Spaziergang wäre.

FSUE Atomflot

Die „Lenin“ in besseren Tagen, als sie sich noch durchs ewige Eis kämpfte

Wo man den USA voraus war

Während der Zeit des Kalten Krieges waren die Gefahren ohnehin anders gelagert. Wie er das Wettrennen der Atommächte USA und der Sowjetunion erlebte? Barinow seufzt kurz, dann ist er ganz in seinem erzählerischen Element. Bei den Atom-U-Booten, sicher, da hätten die USA die Nase weit vorn gehabt. Aber Atomeisbrecher - die habe auf der ganzen Welt nur die Sowjetunion alleine gehabt, und davon gleich sechs. Das sei ein schönes Beispiel dafür gewesen, dass es den Sowjets mehr als den USA um die zivile Nutzung der Atomenergie gegangen sei. Auch das erste Atomkraftwerk habe man gehabt.

Und überhaupt - gefragt nach dem Erbe der Sowjetunion und dem Thema Vergangenheitsbewältigung: „Ich bin der Meinung, dass man auf alle wissenschaftlichen Errungenschaften stolz sein kann. Die zivile Nutzung der Atomkraft war ein großer Fortschritt der Sowjetunion.“ Und wie es ihm damit geht, nach all den Jahren auf dem historischen Museumsschiff „Lenin“ gelandet zu sein? Irgendwie, so Barinow, sei es eben dazu gekommen. Und ja, er sei stolz darauf. Das sei die letzte Phase seiner Karriere.

Kapitän ohne Aussicht aufs Meer

Dennoch überkommt ihn die Melancholie. Tapfer lächelnd sagt Barinow: „Seit jungen Jahren war ich daran gewöhnt, draußen auf See zu sein. Den Lockruf des Meeres höre ich noch immer. Wenn ich ab und zu an die offene See denke, tröste ich mich damit, dass dieses Schiff hier gerade unbedingt einen Kapitän braucht, der es nicht nur bewacht, sondern der den Menschen auch vermitteln kann, warum dieses Schiff historisch so wichtig war.“

Vielleicht hat er sich deshalb auch mit der modernen Kunst arrangiert. Immerhin bringt die Ausstellung viel Publicity. Und die Künstler waren gnädig, Barinow dürfte aufgeatmet haben. Ein mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zungenküssender Lenin blieb ihm erspart. Im Gegenteil. Als ob er damit die Liebe der Besatzung zu ihrem Schiff, letztlich also einer Maschine, repräsentierte, erwärmt der Russe Alexander Lysow mit seiner raumgreifenden Installation vor dem Aufgang zur „Lenin“ nicht nur das Herz der Besucher. Zahlreiche Infrarotwärmelampen, die zur selben Zeit produziert wurden wie die „Lenin“, sind bei einer zweieinhalb Meter hohen Kugel nach außen gewendet. Je näher die Besucher kommen, desto mehr Wärme strahlt die Installation aus.

ORF.at/Simon Hadler

Alexander Lysow vor seiner Maschine, die den Menschen das Herz erwärmt

Murmansk und die „heldenhafte Geschichte“

In der Region selbst scheint zumindest bei offiziellen Vertretern der Weg für einen Blick auf die Metaebene noch nicht frei. Die Begeisterung am Technikbombast und Eroberungswahn der Sowjetunion wird in Murmansk keineswegs ironisch betrieben. Die Gouverneurin der Region schickte der Ausstellung die Worte voraus:

„Zweifellos werden in diesem Kontext die bis heute noch nicht vollkommen aufgedeckten Geheimnisse, die einmalige Schönheit und die heldenhafte Geschichte der Erschließung der hohen Weiten zu einer Quelle der Inspiration. Außerdem kann die Finesse der technischen Lösungen, die an dem Atomeisbrecher verwirklicht wurden und die für die damalige Zeit ein wirkliches Meisterwerk technischer Einfälle waren, als Beispiel wahrhafter Kunst dienen. Mit dieser Finesse kann bewiesen werden, dass wissenschaftlich-technische Werke in ihrer besten Erscheinungsform nicht minder schön als künstlerische Werke sind.“

ORF.at/Simon Hadler

Die „Lenin“ wird nie wieder auslaufen - der Reaktorantrieb wurde längst ausgebaut

Atomenergie als „Inspiration“

Auch die Grußbotschaft der russischen Atombehörde Rosatom ist lesenswert. Hier wirkt es, als ob der Direktor etwas diktiert hätte, das der gewitzte junge PR-Beauftragte so nicht stehen lassen konnte, weil er Angst vor einer Blamage hatte. Zuerst heißt es: „Es ist erfreulich, zu sehen, dass das Schiff, das seinerzeit zum Symbol ingenieurmäßiger Ideen wurde und der Welt die außergewöhnlichen Möglichkeiten des Einsatzes der Atomenergie gezeigt hat, nun zur Quelle kreativer Inspiration nicht nur für russische Künstler, sondern auch für Künstler, die in Österreich arbeiten, wurde.“

Gleich im nächsten Satz jedoch: „Dabei ist doch letzteres Land bekannt für seine skeptische Haltung gegenüber dem Einsatz von Atomenergie. Ich bin überzeugt davon, dass das der Ausstellung zusätzlich Schärfe und Aktualität verleiht (...).“

ORF.at/Simon Hadler

Alyoscha, der Sowjetsoldat aus dem Zweiten Weltkrieg, wacht über Murmansk

Alles genau wie damals

Dann lieber der Blick zurück. 35.000 Besucher kommen im Jahr, sagt der Direktor des Museumsschiffs. Zunächst alle ausländischen Touristen, die es nach Murmansk verschlägt, aber das seien nicht viele. Von den Russen würden viele nostalgische Erinnerungen verbinden mit der Größe der Sowjetunion und ihrer Bedeutung, symbolisiert durch den Atomeisbrecher. Ganz besonders jene, die das Schiff von früher kennen. Sogar ein Schiffsarzt, der in den 60ern an Bord gearbeitet habe, sei gekommen und habe anderen Besuchern das Schiff präsentiert, als sei es sein eigenes. Alles, habe dieser attestiert, schaue heute noch genauso aus wie damals.

Jetzt versucht Museumsdirektor Timofeew über die Pensionsversicherung noch mehr von den ehemaligen Besatzungsmitgliedern zu finden. In Russland habe Freiwilligenarbeit ja keine Tradition wie in Europa, sagt Timofeew. Aber er könne sich gut vorstellen, dass einige „Lenin“-Veteranen gerne hin und wieder Museumsbesuchern von ihren Abenteuern erzählen würden.

Blick nach vorn vom Museum aus

Viel wird es Murmansk jedoch nicht nutzen, auf Nostalgie zu setzen. Der Hafen hat seit Sowjettagen viel an Bedeutung verloren. Die Bevölkerung leidet nicht nur unter den wenigen Sonnentagen - 30 im Jahr -, sondern auch unter der hohen Arbeitslosigkeit. Die Stadt versprüht einen spröden Charme, heruntergekommene Plattenbauten und verrostete Industrieanlagen dominieren die Szenerie. Für die Wahrnehmung von Murmansk als Stadt, die im 21. Jahrhundert angekommen ist, haben die Kuratoren Mraz und Rollig nun zumindest im Kulturbereich einen kleinen, aber nicht unbedeutenden Beitrag geleistet. Nicht „ausgerechnet“, sondern passenderweise auf einem Museumsschiff.

Simon Hadler, Murmansk, ORF.at

Links: