Spiel mit sowjetischem Imponiergehabe

In Murmansk zeigt die österreichische Botschaft in Moskau gemeinsam mit dem Lentos Museum Linz eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus Russland und Österreich. Als Kulisse, die auch das Thema für die Auftragswerke vorgab, dient der atomar betriebene Sowjet-Eisbrecher „Lenin“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Begeisterungsfähigkeit und manchmal auch ein Sinn fürs wenig Naheliegende gehören wohl dazu, wenn man heute als Kurator noch für Aufsehen sorgen will. Als der Kulturattache der österreichischen Botschaft in Moskau, Simon Mraz, vergangenes Jahr seine Botschafterin, Margot Klestil-Löffler, auf einem Besuch im Gouvernement Murmansk begleitete, entdeckte er bei einer Sightseeingtour die „Lenin“. Imposant steht das Schiff im Hafen. 44.000 Pferdestärken, die seit Jahren im Winterschlaf liegen.

Yuri Palmin

Die „Lenin“ - das erste Schiff mit Atomantrieb

Im Interview mit ORF.at sagt Mraz, dass er vom ersten Moment an von der Idee besessen war, dort zeitgenössische Kunst auf das sowjetische Erbe treffen zu lassen, um zu schauen, was dann passiert. Kurz darauf, vergangenes Jahr in Linz, erzählte er Lentos-Direktorin Stella Rollig von der Idee. Sofort war sie mit an Bord. Auch sie erlag dem Reiz der „Lenin“. Nun wird die Ausstellung als Spezialprojekt der Biennale in Moskau laufen - freilich als weit entfernte Außenstelle. Später wandert sie nach Moskau, Linz und New York.

Man wollte zeigen, dass man es kann

Gebaut wurde das Prunkschiff 1959. Warum? Weil man es konnte - und weil man zeigen wollte, dass man es konnte. Der Eisbrecher stampfte 30 Jahre lang unbeirrbar durch die Arktis, im Laufe der Zeit von drei Atomreaktoren angetrieben. Zweimal kam es zu größeren Unfällen, bei denen die Sowjetunion nur knapp an einer Katastrophe vorbeischrammte. Aber bis zur Wende 1989 blieb das Schiff in Betrieb.

Heute liegt die „Lenin“ im Hafen, im Unterschied zur restlichen, gigantischen Nordseeflotte des ehemaligen kommunistischen Großreichs wurde sie revitalisiert, der Reaktor komplett entfernt. Die prunkvollen Räume sind heute mit Kordeln abgetrennt, Touristen dürfen durch die Decks laufen und den Pomp von Kapitänskajüte und Musiksalon genauso bestaunen wie die Reste der beeindruckenden technischen Anlagen.

FSUE Atomflot

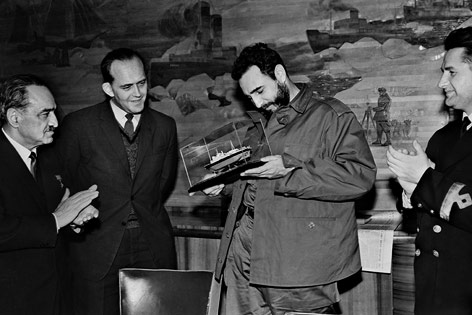

Fidel Castro an Bord

Hoher Besuch von Castro bis Nixon

Mraz sagt, das Schiff war von Anfang an als sowjetisches Prestigeprojekt geplant gewesen, deshalb auch die für einen Eisbrecher ungewöhnliche Ausstattung. Hohe Gäste wurden hier empfangen. Yuri Gagarin, der erste Mann im Weltraum etwa. Genosse Fidel Castro aus dem fernen Kuba. US-Präsident Richard Nixon. Die Botschaft war klar, Russland-Kenner Mraz beschreibt das so: „Wir krempeln die Welt um, erschließen die nördliche Region, treiben die zivile Nutzung der Atomenergie voran.“ „Sputnik“ war größer gewesen, aber die „Lenin“ auch nicht schlecht, immerhin der erste atombetriebene Eisbrecher.

Aber wie das bei Sensationen - nicht nur bei verstrahlten - eben so ist: Sie haben ihre Halbwertszeit. Nach und nach interessierten sich im Lauf der 70er Jahre immer weniger Menschen für die „Lenin“, und seit den 90er Jahren stand sie ungebraucht herum. Nicht, meint Mraz, dass die heutige Führung Russlands an Vergangenheitsbewältigung einerseits oder zeitgenössischer Kunst andererseits rasend interessiert sei, eher im Gegenteil.

Yuri Palmin

Prunk und Protz - der Stolz der Sowjetunion

Der U-Boot-Friedhof vor Murmansk

Aber bei der russischen Atombehörde Rosatom hatte der umtriebige Kulturattache dennoch Glück. Ein rühriger junger PR-Mitarbeiter habe sich interessiert gezeigt. Und die Behörde sei schließlich froh gewesen, dass der „Lenin“ wieder irgendeine Art von Aufmerksamkeit zukommt, wenn man sie schon aufwendig renoviert hat. Schlechte Presse hat man ohnehin genug wegen des atomaren Erbes und seiner schleppenden Aufarbeitung - gerade im U-Boot-Friedhof rund um Murmansk.

Rund 70 Prozent der ehemals sowjetischen Nuklearflotte - neben U-Booten gehören dazu auch noch mehrere atombetriebene Schiffe und sechs Eisbrecher wie die „Lenin“ - sind nicht zuletzt wegen des Mangels an Ersatzteilen und Reaktorbrennstoff praktisch sofort nach der Wende 1989 außer Dienst gestellt worden. Knapp zwei Drittel dieser Boote wurden umgehend „abgerüstet“ und können nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Simon Hadler, ORF.at

Links: