Diskussionsstoff für Sommernächte

Die Sachbücher der Saison bieten spannende Einblicke und genug Stoff zum Diskutieren für den einen oder anderen Abend an der Strandbar. Vom Antinamenslexikon über jüdische Witze bis zur Abhandlung über die Zukunft der Genetik, von Humor bis zu Büchern, die betroffen machen, ist alles vertreten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

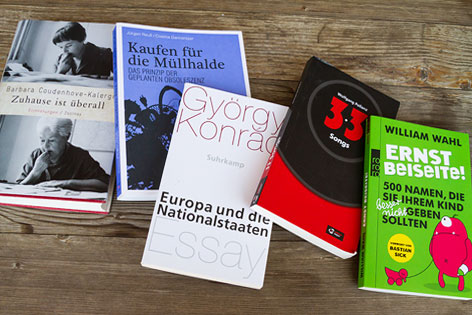

Produziert, um bald kaputt zu werden

Es ist kein Zufall, dass etliche Elektrogeräte kurz nach Garantieablauf kaputtgehen. Dahinter steckt die „geplante Obsoleszenz“. Erstmals im Glühbirnen-Kartell in den 1920er Jahren durchgesetzt, werden viele Produkte absichtlich so produziert, dass sie nicht so lange halten, wie sie eigentlich könnten. Zusätzlich sind die Geräte so gebaut, dass das Reparieren meist teurer ist, als ein neues Produkt zu kaufen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist neben der Verschwendung von Rohstoffen ein unermesslicher Müllberg. Das Autorenduo klärt nicht nur auf, sondern regt auch an, das eigene Handeln zu hinterfragen.

Jürgen Reuß und Cosima Dannoritzer: Kaufen für die Müllhalde. Das Prinzip der Geplanten Obsoleszenz, Orange Press 223 Seiten, 20,60 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Intellektuelles Doping, ganz legal

„Die Philosophie des Radfahrens“ führt - unter Zuhilfenahme von Nietzsche- und Thoreau-Zitaten - tief in die Radlerseele: Mal träumerisch, mal sportlich, mal soziologisch, feministisch oder auch fahrradfanatisch schreiben Radprofis, Neo-Radler, Sportjournalisten und solche, die aus ihrem Radfahren politischen Widerstand ableiten. Die Autoren des von Peter Reichenbach herausgegebenen Essaybandes legen ihre Gefühlslage bei einer schier unendlichen Bergetappe offen oder erzählen, warum eine Umrundung des isländischen Hochlands per Rad ein „Intensivkurs in freiwilliger Armut“ ist. Das Buch schafft eine Stimmung, in der man sich, noch voll von Gedanken, gleich wieder in den Sattel schwingen mag.

Peter Reichenbach (Hrsg.): Die Philosophie des Radfahrens. Mairisch, 208 Seiten, 19,50 Euro.

Das Anti-Namenslexikon

Eine Beifahrerlektüre mit Dann-und-wann-Vorlesepflicht für werdende Eltern auf dem Weg zum Strandurlaub: „Ernst beiseite! 500 Namen, die Sie Ihrem Kind besser nicht geben sollten“. Man kennt sie, die zahllosen Namenslexika. Dieses hier stellt mit Humor, manchmal wirklich, manchmal nur halblustig, Namen vor, die unter „Kevinismusverdacht“ stehen oder deren etymologische Herkunft bzw. historische Konnotation man einem Kind lieber nicht mit auf den Weg gibt.

William Wahl: Ernst beiseite! 500 Namen, die Sie Ihrem Kind besser nicht geben sollten. Rororo, 221 Seiten, 10,30 Euro.

Ein Jahrhundertleben

Barbara Coudenhove-Kalergi entstammt einem alten Adelsgeschlecht. In ihrer nun erschienenen Autobiografie legt die Journalistin Zeugnis ab über die Geschichte des 20. Jahrhunderts - und darüber, wie sie sich tief hinein in persönliche Schicksale auswirkte. Die Geschicke ihrer Familie verfolgt sie aber noch etwas weiter zurück und hat dabei eine Entdeckung parat: Großmutter Mitsu, die der Liebe halber nach Österreich-Ungarn kam und in Japan, ähnlich wie „Sisi“ hierzulande, als emanzipierte Frau mit einer romantischen Liebes- und einer tragischen Lebensgeschichte gefeiert wird, Musical, Film, Fernsehserie und Mangas inklusive.

Barbara Coudenhove-Kalergi: Zuhause ist überall. Erinnerungen. Zsolnay, 335 Seiten, 23,60 Euro.

EU statt „Demokratismus“

Der ungarische Essayist und Schriftsteller György Konrad macht sich Sorgen um sein Heimatland. Im Essay „Europa und die Nationalstaaten“ beschreibt er den „Demokratismus“ in seinem Land: Nur die Hälfte der Menschen geht wählen, und die Hälfte dieser Hälfte drücke dem Land ihren nationalistischen Stempel auf. Jedes Jota, das die EU Nationalstaaten an Souveränität abnimmt, freut Konrad in diesem Zusammenhang. Seine streitbare These: Es ist besser, intelligente Europäer treffen Entscheidungen als unintelligente Nationalisten.

György Konrad: Europa und die Nationalstaaten. Essay. Suhrkamp, 183 Seiten, 15,40 Euro.

33 Songs für die Ewigkeit

Wolfgang Pollanz ist ein wahrhaft umtriebiger Schriftsteller, Publizist, Musiker und Labelmanager. Einmal mehr führt er seine Interessen zusammen, im Sammelband „33 Songs“. Pollanz kann Geschichten erzählen. 33 Songs, Lieblingslieder und wichtige Nummern, zerlegt er hier, erzählt dazu Biografisches, Zeitkolorit, Hintergründe, von den Beatles bis Noir Desir, von Queen bis Anthony and the Johnsons. Mit YouTube in Griffweite ein eindrückliches Erlebnis an einem verregneten Urlaubstag. Rock ’n’ Roll!

Wolfgang Pollanz: 33 Songs. Edition Keiper, 192 Seiten, 18,70 Euro.

Das Bildungssystem einstampfen

Dem deutschen Populärphilosophen Richard David Precht gelingt mit seinem Buch „Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern“ ein kleines Kunststück. Er stampft das existierende Bildungssystem rhetorisch gewandt in den Boden, ohne jedoch dabei Eltern, Schüler oder Lehrer zu vergraulen - er will alle mit ins Boot holen. Precht fordert nichts weniger als eine „Bildungsrevolution“, nach der endlich moderne Entwicklungspsychologie statt Rohrstaberlmentalität die Grundlage der Bildung eines Menschen bilden soll. Kreativität und Neugier statt Zwang, wirkliches Lernen fürs Leben statt für die Matura. Ein Buch, das über die aktuelle Bildungsdebatte weit hinausreicht. Auch als Hörbuch.

Richard David Precht: Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. Goldmann, 351 Seiten, 20,60 Euro. Als Hörbuch: Hörverlag, acht CDs, vollständige Lesung, 15,49 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Ideologische Frischzellenkur

„Nichts ist egal. Nur auf Sie kommt es an.“ Harald Welzer druckst nicht herum in seinem Buch „Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand“. Der Medientheoretiker und Sozialpsychologe tritt hier als streitbarer Philosoph auf, der sich in einen großartigen Furor schreiben kann, wenn es um sein Herzensthema geht: den Austritt des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit in Zeiten von Kapitalismushörigkeit, dummer Werbebotschaften und phantasieloser Politik. Welzer schreibt mit erhobenem Zeigefinger, aber oft muss man ihm Recht geben, und sein Buch ist keine Seite lang fad.

Harald Welzer: Selbst Denken. Eine Anleitung zum Widerstand. S. Fischer, 329 Seiten, 20,60 Euro.

Jonathan Franzens gelehrtes Geplauder

Jonathan Franzen wird alt. In seinem neuen Essayband „Weiter Weg“ bezeichnet sich der 54-Jährige selbst als „Technik-Opa“ und grantelt gegen gesellschaftliche Entwicklungen wie den Dauergebrauch von Handys. Letztere würden ihn zwingen, ungewollt in die „klebrige Familienwelt“ der Menschen in seiner Umgebung einzutauchen. Viel gelehrtes Geplauder, zuvoderst über Literatur, aber auch über New York, Gott und die Welt, unterhält den Leser in der Handvoll Texte. Gekonnt wechselt Franzen zwischen gelehrtem Witz und bodenständigem Grummeln. Hier sitzt man am Kaffeehaustisch mit einem der Großen zusammen.

Jonathan Franzen: Weiter Weg. Essays. Rowohlt, 365 Seien, 20,60 Euro.

Die Sigmund-Freud-Seifenoper

Die große Soap Opera geht weiter: S. Fischer hat den zweiten Band der Briefe zwischen Sigmund Freud und Martha Bernays veröffentlicht. Wieder strotzt der Briefwechsel vor allzu Menschlichem vom Vater des Unterbewusstseins. Freud war ein paternalistischer Besserwisser, dass es eine Freude ist, aber er war auch streichelweich: „Dass du brav und wohl bist, verrät mir dein süßes Briefchen.“ Besonders gerne richtete das Paar alle möglichen Bekannten aus, freilich immer taktvoll. Bernays relativiert sich: „Doch das ist ein Unsinn und eine Takt- und Geschmacklosigkeit, über einen Toten so zu reden. Dass er einem feinsinnigen Mädchen keine Liebe einflößen konnte, ist mir so klar wie meine Liebe zu Dir, mir war er unheimlich.“

Sigmund Freud, Martha Bernays: Unser „Roman in Fortsetzungen“. Die Brautbriefe. Band 2. S. Fischer, 613 Seiten, 49,40 Euro.

Urlaub für die Seele

Gerade Menschen in kreativen Berufen sind immer aktiv, setzen neue Ideen um und sind schöpferisch tätig. Damit das nicht in einer Erschöpfung endet, gibt der Autor Frank Berzbach eine Anregung zu Achtsamkeit in kreativen Berufen. Gute Arbeit und gutes Leben gehören für ihn zusammen. Die Antwort findet man im Loslassen, im sich Zeit nehmen, im Abstand gewinnen. Berzbach macht sich Gedanken über die Kunst zu arbeiten, über die Bedeutung eines ruhigen Raumes - denn Kreativität ist für ihn eine stille Angelegenheit. Er schreibt ebenso über die Logik negativer Gedanken wie über Zen und Kreativität. Und letztlich empfiehlt er, öfter einmal in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken.

Frank Berzbach: Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Anregung zu Achtsamkeit. Hermann Schmidt Verlag, 206 Seiten, 30,70 Euro

Wie man heute Geschichte schreibt

Cambridge-Historikern Ulinka Rublack ist mit einem großen Anspruch angetreten: Internationale Experten sollen Texte über die neuen Herausforderungen und Herangehensweisen der Geschichtswissenschaft schreiben und so einen aussagekräftigen Überblick über das Fach geben. Lücken nimmt sie dabei bewusst in Kauf, es sollen Grundhaltungen sichtbar werden, nicht aber jede Denkschule zu jedem Thema zu Wort kommen. Eurozentrismus, Sexismus und reine Herrschaftsgeschichtsschreibung sollen der Vergangenheit angehören. Der Mut zur Lücke brachte der Autorin böse Kritik der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ein - aber auch eine feurige Verteidigung durch das literaturaffine „Deutschlandradio“. Schön, wenn ein metawissenschaftliches Buch solche Emotionen auslösen kann.

Ulrika Rublack (Hrsg.): Die Neue Geschichte. Eine Einführung in 16 Kapiteln. S. Fischer, 576 Seiten, 29,80 Euro.

Wo man sich Wien schöntrinken kann

„Wem heit ned schlecht is - des konn ka Guada sein“, hat Wolfgang Ambros dereinst den Durst der Wiener besungen. Aber es kommt schon drauf an, wo man sich betrinkt. Und deshalb gibt es jetzt den Band „Wien schön trinken. 36 Wiener Lokale mit Herz“, für den Kulturschaffende und Medienmenschen vom Nino aus Wien bis Clarissa Stadler gebeten wurden, ihre Lieblingscafes und -beisln zu beschreiben, jede Menge Anekdoten inklusive. Vom schicken Schriftstellerlokal bis zum Bahnhofskabuff ist da alles dabei. Prost.

Vanessa Wieser (Hrsg.): Wien schön trinken. Milena, 215 Seiten, 19,90 Euro.

Aus dem Alltag der Kopfjäger

Headhunting - eine seltsame Branche, mit List und Tücke werden da Leute auf (meist) hoch bezahlten Posten verführt, zu kündigen, um einen noch besseren Job anzunehmen. Kein Wunder, dass viele Unternehmen auf die professionellen Abwerber gar nicht gut zu sprechen sind. Freilich, die Kandidaten, die Headhunter vermitteln, halten auch nicht immer, was ihr glänzender Lebenslauf und die Fülle von Erfahrungen versprechen. Annette Kinnear, gebürtige Bayerin mit Wohnsitz Johannesburg, vermittelt in ihrem flott heruntergeschriebenen Enthüllungsbericht mit dem lustigen Untertitel „Bitte husten Sie, falls Ihr Chef gerade mithört!“ Einblicke in den Branchenalltag und spart nicht mit Selbstkritik. Eine Art Bewerbungsratgeber, der gut in unsere Copy-&-Paste-Kultur passt.

Annette Kinnear: Head-Hunting. Bitte husten Sie, falls Ihr Chef gerade mithört! Insiderberichte von der geheimen Jagd auf dem Arbeitsmarkt. Schwarzkopf & Schwarzkopf, 259 Seiten, 10,30 Euro.

Kinky Friedmans Helden

Der texanische Musiker, Schriftsteller und Gouverneursanwärter Kinky Friedman war unlängst in Wien, um eine CD, aber auch ein Buch zu promoten. In „Heroes of a Texas Childhood“ stellt er seine persönlichen Helden vor, von denen er meint, sie würden auch als Vorbilder für die heutige Jugend taugen. Sein Freund Willie Nelson ist dabei, der für die Legalisierung von Marihuana kämpft, und John Henry Faulk, ein antirassistischer, liberaler Radiomoderator, der in der McCarthy-Ära von der Kommunistenjagd betroffen war. Es ist ein Büchlein mit kurzen Texten, eine kleine Bibel für den aufrechten Cowboy von heute.

Kinky Friedman: Heroes of a Texas Childhood. Kismet Press, 151 Seiten, 19,98 Dollar (ca. 15 Euro), über die Website (Store/Books) Friedmans beziehbar.

ORF.at/Zita Köver

Die Verbrechen der Roten Khmer

Rithy Panh hat nach seiner Dokumentation nun auch ein Buch über die Verbrechen des Pol-Pot-Regimes im Kambodscha der 70er Jahre vorgelegt. „Auslöschung. Ein Überlebender der Roten Khmer berichtet“ ist ein schwieriges und wertvolles Buch. Schwierig, weil man all das Leid, das Panh und seiner Familie angetan wurde, verkraften muss. Wertvoll ist es deshalb, weil der Autor den universellen Charakter der Verbrechen des Regimes herausarbeitet. Folterknechte sehen ihre Opfer nicht als Menschen, sondern als Leichen, die nur noch nicht gestorben sind. Eine erschütternde Lektüre.

Rithy Panh: Auslöschung. Ein Überlebender der Roten Khmer berichtet. Hoffmann und Campe, 239 Seiten, 20,60 Euro.

Katastrophen- und Konferenzkauderwelsch

Die Katastrophe - sie ist Dreh- und Angelpunkt von Kathrin Rögglas verstreut erschienenen Essays, die nun im Band „Besser wäre: keine“ gesammelt vorliegen. Die Katastrophe, mit der machen alle ihr Geschäft: Hollywood, Medien, Politiker und NGOs in „Entwicklungsländern“. Röggla nimmt die Katastrophenrhetorik auseinander und seziert sie, sprachgewaltig, unterbrochen von Theaterstücken, die in dieselbe Kerbe schlagen mit ihrem Konferenzkauderwelsch: „ich finde das demonstrantenproblem nicht so schlimm. so was legt sich doch gleich wieder.“

Kathrin Röggla: Besser wäre: keine. Essays und Theater. S. Fischer, 412 Seiten, 23,70 Euro.

Wenn Reisen wieder zum Abenteuer wird

Immer nur Luxusurlaub, und das auf Kosten seiner Auftraggeber - was den meisten Menschen als ein wahr gewordener Lebenstraum erscheint, wurde dem britischen Reisejournalisten Dan Kieran zusehends langweilig. Weil er schließlich auch noch unter Flugangst litt, stieg er auf eine völlig neue Art des Reisens um, die manchen chaotisch und mühsam vorkommen mag. In seinem Buch empfiehlt er das wahre Reiseabenteuer: „Slow Travel“ - ohne Reiseführer, am besten zu Fuß, auf Abenteuer aus, aber nicht auf die planbaren.

Dan Kieran: Slow Travel. Die Kunst des Reisens. Rogner und Bernhard, 223 Seiten, 19,95 Euro.

Folgen der Reichsgaragenordnung

Gleich im Vorwort von „Zurück zur Mobilität!“ gibt der Tiroler Verkehrsexperte Hermann Knoflacher die Tonlage vor – und die ist ziemlich bitter: Seine Hoffnung auf die Lösung von Verkehrsproblemen sei in den letzten knapp 50 Jahren seiner Forschungstätigkeit bisher enttäuscht worden. Knoflacher wirft knappe Schlaglichter auf eine ganze Reihe verkehrspolitischer Malaisen, die unter dem Vorwand, die Mobilisierung voranzutreiben, den Fußgänger immer weiter an den Rand des (Straßen)-Raumes drängen. Eine erschreckende Polemik, angereichert mit verblüffenden historischen Zusammenhängen, nicht zuletzt etwa den fatalen Auswirkungen der „Reichsgaragenordnung“ von 1939 mit dem Zwang zum Stellplatzbau.

Hermann Knoflacher: Zurück zur Mobilität! Anstöße zum Umdenken. Ueberreuter, 112 Seiten, 9,95 Euro.

Ein Buch, das Lust auf Garten macht

Die junge Gartenexpertin Andrea Heistinger legt ein Grundlagenwerk vor: Aufbauend auf der Selbstversorgung, gibt sie Tipps für das richtige Düngen, Kompostieren und Gießen ebenso wie das Lagern und Konservieren von Gemüse, Obst und Kräutern. Detailliert werden verschiedenste Obst- und Gemüsesorten beschrieben, vom Anbau bis zur richtigen Pflege. Ein einfaches Farbsystem zeigt, wie anspruchsvoll die Pflanze ist und ob sie sich auch für den Topf oder für einen Wochenendgarten eignet. Gelungene Fotos, Skizzen und Tabellen ergänzen dieses massive Standardwerk und machen Lust auf einen Garten.

Andrea Heistinger/Arche Noah: Das große Biogarten-Buch, Löwenzahn Verlag, 624 Seiten, 39,90 Euro

ORF.at/Zita Köver

Spekulationen über die Gen-Zukunft

Vor einem halben Jahr hat der japanische Atomphysiker Michia Kaku ein viel beachtetes Werk über die Physik der Zukunft vorgelegt. Nun geht der deutsche Biophysiker und Wissenschaftsjournalist Olaf Fritsche bei einem der Zukunftsthemen in die Tiefe mit seinem Buch „Die Neue Schöpfung. Wie Gen-Ingenieure unser Leben revolutionieren“. Fritsches These: Man soll auf Basis der Wissenschaft über die Zukunft wild spekulieren, um auf alle Eventualitäten gefasst zu sein. Seine Beispiele sind plakativ, seine Sprache auch für Laien gut verständlich. Trotzdem tappt er nicht in die populistische Alarmismusfalle.

Olaf Fritsche: Die Neue Schöpfung. Wie Gen-Ingenieure unser Leben revolutionieren. Rowohlt, 285 Seiten, 20,60 Euro.

Die Welt des Schreibens

Wer Literatur liebt, der wird dieses 89 Seiten kurze Büchlein mit viel Interesse und Amüsement, vielleicht sogar mit Liebe lesen: Jean-Philippe Toussaints Essay über „Die Dringlichkeit und die Geduld“. Der französische Autor legt nichts weniger als seine literarische Gedankenwelt bloß: Lektüreerlebnisse, Schreibwerkzeuge als Fetische, Methoden des Reflektierens und Niederschreibens, Orte des Schreibens. Leichtfüßig und doch nie belanglos, Unterhaltung im besten Sinn.

Jean-Philippe Toussaint: Die Dringlichkeit und die Geduld. Frankfurter Verlagsanstalt, 89 Seiten, 15,30 Euro.

Pilze suchen, finden und zubereiten

Noch ein Pilzbuch? Ja, noch ein Pilzbuch, und zwar „Pilze finden“ des „profil“-Autors Klaus Kamolz aus der Perlen-Reihe. Auf den ersten Blick schaut das Büchlein aus, wie alle Pilzlexika - mit Fotos und Abbildungen. Aber zweierlei zeichnet dieses Buch aus: Erstens trotz ernst gemeinter Warnung keine Hysterie, was Verwechslungen betrifft - und dadurch zweitens viele Vorschläge für die Nutzung von Pilzen, die sonst eher stehen gelassen werden. Durch die Konzentration auf Pilze, die wirklich bei uns wachsen, oft vorkommen und genießbar sind, wird man auch nicht durch ein zu viel an Information verwirrt und überfrachtet.

Klaus Kamolz: Pilze finden. Perlen-Reihe, 136 Seiten, 12,95 Euro.

Josef Winkler, Sohn und Heimkehrer

Der Kärntner Schriftsteller Josef Winkler, Büchner- und Staatspreisträger, geht auf Reisen, liest unterwegs Peter Handke und Ilse Aichinger und muss dabei an seine verstorbene Mutter denken. Auf 90 Seiten stellt er ihr Schweigen, ihr Leben und ihr Sterben in Relation zur Welt der Sprechenden, der Schreibenden. Es ist ein intimer Einblick, bis hin zum Wunsch des kleinen Buben, gemeinsam mit der Mutter in der Drau unterzugehen, um dem prügelnden Vater zu entrinnen. Nicht zuletzt ist das eindringliche Buch auch ein Text über Kärnten, geschrieben von einem Heimkehrer.

Josef Winkler: Mutter und der Bleistift. Suhrkamp, 91 Seiten, 15,40 Euro.

Mailpoesie aus dem Spamordner

Dieses Buch vereint Texte mit großer poetischer Wucht: Sue Reindke hat für „Spam“ ebensolche Mails zusammengesammelt - ein best of absurder Übersetzungen von Online-Sprachcomputern. Die Idee ist nicht neu, aber noch immer gut - Reindke hat manchen der Spammer geantwortet und etwa eine himmelschreiend lustige Kommunikation über die Adoption von „gottesfürchtigen blonden Babys“ aus Kamerun wiedergegeben.

Sue Reindke: Spam, rororo, 320 Seiten, 9,30 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Satirischer Baukasten zur Politkarriere

„Inhalte sind old school, die haben wir längst überwunden“, sagt Oliver Maria Schmitt, Journalist, Satiriker, Politprofi und nun auch noch Kanzleranwärter für die Bundestagswahl in Deutschland im kommenden Herbst. Was dabei herauskommt, wenn einer all die ausgelutschten Politparolen für seine eigenen Zwecke umbiegt, ist in „Mein Wahlkampf“ nachzulesen. Schmitt führt vor, dass man gar nicht genug Mut zu Peinlichkeit und hohler Phrase haben kann, um an sein Ziel zu kommen. Quasi ein Baukasten zur Politkarriere. Über 253 Seiten reicht der satirische Atem zwar nicht, dafür kann man an jeder Stelle im Buch einsteigen, um dem Treiben dieses Teufelchens in Anzug und Krawatte auf seinem ruchlosen Weg zum Wähler zu folgen.

Oliver Maria Schmitt: Mein Wahlkampf. Rowohlt Berlin, 253 Seiten, 10,30 Euro.

Worüber man lachen darf

Der 2006 gegründete Metroverlag ist klein, aber rührig. Das Verlagsprogramm bleibt überschaubar, umso größer ist die Konzentration auf die einzelnen Titel. Verhandelt wird vorzugsweise das urbane Leben (etwa in Form von Katalogen für das Wien Museum), ein besonderer Fokus liegt auf jüdischen Themen. In einem Buch etwa sind großartige jüdische Witze mit Wien-Bezug versammelt, in einem anderen wird die Frage der politischen Korrektheit gegenüber Juden diskutiert. Auch die Regionalbände über jüdische Geschichte, etwa zum Burgenland, sind höchst lesenswert. Eine Empfehlung.

Christof Habres, Elisabeth Reis: Jüdisches Burgenland. Entdeckungsreisen, Metroverlag, 189 Seiten, 19,90 Euro.

Christof Habres (Hrsg.): Moische, wohin fährst du? Wien und der jüdische Witz. Metroverlag, 95 Seiten, 14,90 Euro.

Rafael Schwarz: Darf man Juden Ezzes geben? Metroverlag, 124 Seiten, 14,90 Euro.

Das Sterben einer alten Welt

Andrzej Stasiuk kann das: Den Leser ab dem ersten Satz fesseln. Zuletzt mit seinem überaus dichten, reportageartigen Ex-Ostblock-Roman „Hinter der Blechwand“ und nun mit einem dünnen Büchlein, das Geschichten und Gedanken über das Sterben enthält. Da gibt es etwa die Großmutter, die bis zuletzt an Geister glaubte, es wird der Frage nachgegangen, wie und wo man in Städten am besten stirbt. Was mit den Toten geht, ist auch deren Welt. Wie bereits in der „Blechwand“ werden auch hier die Reste des alten Ostens ohne Nostalgie zu Grabe getragen.

Andrzej Stasiuk: Kurzes Buch über das Sterben. Suhrkamp, 112 Seiten, 8,30 Euro.

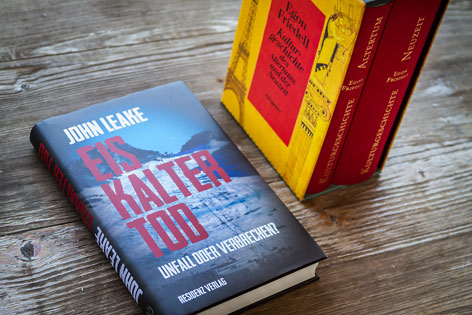

Ein Weltgebäude aus Text

Wie ein langer, ruhiger Fluss durchquert Egon Friedells luzider, rundum gebildeter Geist alle Themenfelder, die den Geschichtsphilosophen, Essayisten, Denker, Schauspieler, Kritiker und Kunsthistoriker rührten und berührten: In seiner „Kulturgeschichte des Altertums“ und der „Kulturgeschichte der Neuzeit“ genügt es, ein Stichwort an der Randspalte auszuwählen und loszulesen: „Casanova und Cagliostro“, „Der Hass des Künstlers“, „Hexenwahn und Psychoanalyse“ heißen etwa die in einmal pathetischem, einmal sanft ironischem Parlando entfalteten Porträts und Essays. Ein Weltgebäude aus Text auf knapp 2.800 Seiten, für erbauliche Regentage.

Egon Friedell: Kulturgeschichte des Altertums und der Neuzeit. Diogenes, 2.800 Seiten, 49,40 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Der mysteriöse Tod eines Eishockeyspielers

Im August 1989 nimmt der kanadische Eishockeyspieler Duncan MacPherson am Stubaier Gletscher Snowboardstunden und verschwindet äußerst mysteriös. Das Snowboard wurde nie zurückgegeben, das Auto von MacPherson stand noch über 40 Tage auf dem Parkplatz. Im Juli 2003 gibt der Gletscher die Leiche von MacPherson frei. Mit auffälligen Knochenbrüchen, die klar darauf hinweisen, dass er von einer Pistenraupe überfahren wurde. Aber die Behörden wollen den Eltern einen Unfall ohne Fremdverschulden einreden. John Leake sucht in seiner True-Crime-Geschichte die Wahrheit.

John Leake: Eiskalter Tod, Residenz Verlag, 256 Seiten 21,90 Euro

Simon Hadler, Alexander Musik, beide ORF.at; Zita Bereuter, fm4.ORF.at

Links: