Literarische Wiederentdeckungen

Mit ihrer Bücherverbrennung haben die Nazis versucht, die Literaturgeschichte umzuschreiben. Die Bilder brannten sich ins kollektive Gedächtnis ein: Berlin, Opernplatz, am Abend des 10. Mai 1933. Der Korrespondent der „New York Times“ schätzte die Zahl der Menschen, die zusahen, wie Studenten Ketten bildeten und unzählige Bücherstapel von Lastwagen bis ins Feuer trugen, auf 40.000.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eingeleitet wurde das makabre Schauspiel von laut gerufenen „Feuersprüchen“. Der erste lautet: „Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Karl Marx und Kautsky.“ Etwa 20.000 Bücher verbrannten in dieser Nacht in Berlin, viele tausend weitere auf Scheiterhaufen in etwa 20 anderen deutschen Universitätsstädten, auf dem Römerberg in Frankfurt am Main, dem Schlossplatz in Breslau und auf dem Königsplatz in München.

Schwarze Listen der Studentenschaft

Die ritualisierten Feiern mit Fackelzügen waren der Schlussakkord der Ende Jänner an die Macht gekommenen Nazis im Rahmen der „Aktion wider den undeutschen Geist“, den das Hauptamt für Presse und Propaganda der schon weitgehend von den Nazis beherrschten Deutschen Studentenschaft wochenlang vorbereitet hatte.

Die Studentenschaft erstellte schwarze Listen von Büchern, die sie als „zersetzendes Schrifttum“ brandmarkte. In Rundschreiben hieß es, Bibliotheken seien von diesen Büchern zu „säubern“ - was auch vielerorts mit Billigung der Behörden geschah, an den Hochschulen häufig mit Unterstützung von Rektoren und Professoren.

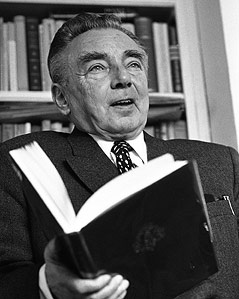

AP

Erich Kästner 1969 in München

Goebbels Version der „deutschen Seele“

In Berlin trat um Mitternacht Propagandaminister Joseph Goebbels ans Mikrofon und verkündete, vom Radio landesweit übertragen: „Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. (...) Die deutsche Seele kann sich wieder äußern.“ Verbrannt wurden die Werke von Philosophen, Wissenschaftlern, Lyrikern, Romanautoren, politischen Schriftstellern und Publizisten - unter anderen Karl Marx, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Thomas Mann, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky und Alfred Kerr.

Abseits der „großen Namen“

Diese „großen Namen“ kennt noch heute jeder. Bei vielen Autoren schien es jedoch zumindest mittelfristig so, als sei der perfide Plan der Nazis aufgegangen. Vor allem dem einstigen „Stern“-Journalisten Jürgen Serke ist es zu verdanken, dass auch ihre auf den Scheiterhaufen der Nazis 1933 verkohlte Literatur nicht in Vergessenheit geriet. Mit seinem 1977 erschienenen Buch „Die verbrannten Dichter“ holte er fast vergessene, von den Nazis verfemte Literaten wieder ans Licht und erweckte in Deutschland ein immenses Interesse an der Exilliteratur.

Buchhinweis

Mascha Kaleko: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. und kommentiert von Jutta Rosenkranz. Vier Bände in Kassette, dtv, 4.068 Seiten, 248 Euro bzw. broschierte Studienausgabe 78 Euro.

Auch Ernst Toller, Claire Goll, Mascha Kaleko verankerte Serke mit seinem Buch und einer Porträtreihe im „Stern“ wieder im Literaturkanon. Die einst viel gelesene Irmgard Keun („Das kunstseidene Mädchen“) wurde durch Serke wieder entdeckt und neu verlegt. „Das ist mein Lebensthema“, sagt der 75-jährige Serke. Seine literarischen Wiederentdeckungen veränderten seinerzeit das Denken in Deutschland. Zum aktuellen Gedenktag hat Dorothea Hülsmeier für die Deutsche Presseagentur einige der von den Nazis verfolgten und von Serke wiederentdeckten Autoren porträtiert.

picturedesk.com/Ullstein Bild/Fotographisches Atelier

Mascha Kaleko 1932

Mascha Kalekos langer Weg nach Jerusalem

Mascha Kaleko etwa dachte, dass von ihr nicht mehr als drei Gedichtbände bleiben würden. Gerade in den vergangenen Jahren wird sie jedoch langsam wiederentdeckt - erst 2012 erschien ihr Gesamtwerk im Umfang von rund 4.000 Seiten. Die 1907 im polnischen Galizien geborene Tochter russisch-jüdischer Emigranten kam 1914 nach Deutschland. Ernst Rowohlt entdeckte die Dichterin und verlegte ihre eigenwillig schnoddrigen Momentaufnahmen aus dem Großstadtalltag. Noch im gleichen Jahr verbrannten die Nazis ihre Bücher.

1938 floh sie nach New York, wo sie als Werbetexterin und Übersetzerin arbeitete. 1956 wurde ihr „Lyrisches Stenogrammheft“ erneut aufgelegt und wieder mit großem Erfolg verkauft. Die Dichterin reiste erstmals wieder nach Europa. Ihre neuen Gedichtbände blieben jedoch weithin unbeachtet. In den 1960er Jahren zog die Familie nach Jerusalem, wo Kaleko nie heimisch wurde. Sie starb 1975 an Krebs.

picturedesk.com/SZ-Photo/Brigitte Friedrich

Porträt von Irmgard Keun aus dem Jahr 1980

Irmgard Keuns „Asphaltliteratur“

Buchhinweis

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Ullstein Taschenbuch, 242 Seiten, 8,20 Euro.

Ein weiteres Beispiel ist Irmgard Keun. Die 1905 geborene Irmgard Keun war eine mäßig begabte Schauspielerin, bevor sie - von Alfred Döblin zum Schreiben ermuntert - 1931 ihren ersten Erfolgsroman „Gilgi - eine von uns“ schrieb. Auch ihr zweiter Roman „Das kunstseidene Mädchen“ (1932) über eine junge Frau, die ihren kleinbürgerlichen Verhältnissen entkommen will, wurde ein Bestseller. Wegen der offenen Gesellschaftskritik brandmarkten die Nazis Keuns Romane als „Asphaltliteratur“.

Nach der Beschlagnahme ihrer Bücher und Verhören durch die Gestapo flüchtete Keun 1936 nach Belgien und in die Niederlande. 1940 kehrte sie illegal nach Deutschland zurück. Nach 1945 konnte sie in Deutschland literarisch nicht mehr Fuß fassen, wurde alkoholabhängig und entmündigt. Erst durch Serke wurde Keun wiederentdeckt. Ihre Bücher wurden ab 1979 neu verlegt. Keun starb 1982 in Köln.

„Nicht einmal in der Heimatstadt“

Es sei ein merkwürdiges Gefühl, ein verbotener Schriftsteller zu sein und seine Bücher nie mehr in den Regalen und Schaufenstern der Buchläden zu sehen, schrieb Erich Kästner einmal. Auch seine Bücher waren verbrannt und verboten worden. „In keiner Stadt des Vaterlands. Nicht einmal in der Heimatstadt. Nicht einmal zu Weihnachten, wenn die Deutschen durch die verschneiten Straßen eilen, um Geschenke zu besorgen.“

Links: