Extremisten erstarken vor Augen des FBI

In den USA steigt seit Jahren die Zahl an militanten rassistischen Gruppierungen. Wie die Behörden dagegen vorgehen, liegt im Dunkeln. Doch nun veröffentlichte FBI-Dokumente zeigen, wie man vor 20 Jahren in einer ähnlichen Situation reagierte. Das Beispiel von drei eingeschleusten V-Männern zeigt ein Scheitern auf ganzer Linie. Vor allem der Attentäter von Oklahoma-City mit 168 Toten ging den Ermittlern durchs Netz.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Anfang der 90er Jahre sahen sich die US-Behörden einer wachsenden Zahl von weißen Rassisten und Neonazi-Gruppen gegenüber, die neben ihrer extremistischen Ideologie vor allem ihr Hass auf die Regierung in Washington einte. Gerüchte machten die Runde, die zerschlagene Neonazi-Organisation „The Order“ (Der Orden) könnte sich neu konstituieren. Die Gruppe hatte in den 80er Jahren Bombenanschläge und bewaffnete Raubüberfälle verübt und den jüdischen Radiomoderator Alan Berg ermordet.

Erfundene Miliz

Im April 1991 begann die Mission PATCON, die Abkürzung für Patriot-Conspiracy, also „Patriotenverschwörung“: Drei FBI-Agenten gaben sich als Mitglieder der erfundenen rassistischen Milizengruppe „Veteranen der arischen Bewegung“ aus. Das berichtet das Magazin „Foreign Policy“, das für die Recherchen entsprechende Behördendokumente nach dem Informationsfreiheitsgesetz verlangte. Binnen kürzester Zeit schafften es die drei Männer, Kontakte zu den wichtigsten Mitgliedern diverser extremistischer Gruppierungen zu knüpfen.

Zunächst unterwanderten die Agenten die „Texas Light Infantry“ („TLI“) des Rechtsextremisten Louis Beam. Um eine aufwendigere Undercover-Aktion zu rechtfertigen, wurden angebliche Mordpläne der Miliz gegen zwei FBI-Agenten als Grund für den Einsatz angegeben. Doch die Gruppe erwies sich zwar als radikal in Ansichten und Reden, konkrete Taten blieben aber aus. Die Mordpläne gegen die Agenten sollten erst dann umgesetzt werden, wenn auch die Regierung in Washington gestürzt ist.

Waffendeal eingefädelt

Die Aktion wurde ohne konkrete Ergebnisse abgebrochen, und im Februar 1992 wandten sich die Agenten einem neuen Ziel zu: Thomas Posey, Anführer einer Gruppe namens „Civilian Material Assistance“ („CMA“), die ursprünglich die Contras in Nicaragua im Kampf gegen die Sandinisten unterstützt hatten und sich später in den USA gegen die Regierung wandten und vor allem mit Waffen handelten. Die Undercover-Agenten wollten einen Deal einfädeln und mehrere Stinger-Raketen - offenbar aus US-Militärbeständen - kaufen. Zustande kam das Geschäft nie, schließlich verkaufte Posey ein paar aus einer Kaserne gestohlene Nachtsichtgeräte an die Männer.

Um die Mission nicht zu gefährden, gab es zunächst keine strafrechtliche Verfolgung Poseys. Erst 1993 wurden er und einige seiner Handlanger verhaftet, nachdem Gerüchte von einem Anschlagsplan auf ein Atomkraftwerk die Runde machten. Nachgewiesen werden konnte Posey nur der Handel mit den gestohlenen Nachsichtgeräten, zwei Jahre musste er ins Gefängnis. Es sollte die einzige Verurteilung infolge der ganzen PATCON-Mission bleiben.

Tödliche Fehler bei „Ruby Ridge“

Denn auch dem nächsten Zielobjekt, John Grady, Anführer der American Pistol and Rifle Association in Tennessee, konnten keine Straftaten nachgewiesen werden. Im Sommer 1993 wurde die Mission beendet und die Akten unter Verschluss gebracht.

Erst mit ihrer Herausgabe nun wurde aber bekannt, welche Fehler dem FBI unterlaufen waren: Im August 1992 kam es auf einer Farm in Idaho zu tödlichen Schüssen, die als „Ruby Ridge“ in die Geschichte eingingen. Bundesbehörden wollten Randy Weaver, einen christlichen Fundamentalisten, als Informanten gegen die rechtsextreme Aryan Nations gewinnen.

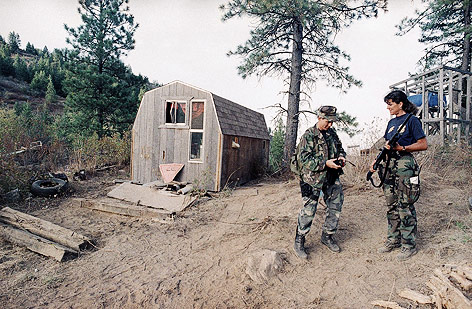

dapd/AP/Gary Stewart

Die Belagerung von Weavers Farm in Idaho dauerte mehrere Tage

Weaver lehnte ab, auf seinem Grundstück wurden etliche Waffen entdeckt. Es kam zu einer Belagerung der Farm, bei der Weavers Frau und sein 14-jähriger Sohn getötet wurden. Einer der Undercover-Agenten war bei der Schießerei dabei und machte offenbar kaum Bemühungen, nicht enttarnt zu werden. Das FBI zog ihn daraufhin ab.

Als Kampfansage gewertet

Den Vorgängen von „Ruby Ridge“ folgte ein Aufschrei der rechten militanten Gruppen der USA: Die Vorfälle wurden als Beweis gesehen, dass die Bundesbehörden den Milizen und gleichzeitig allen, die auf ihr Recht auf Schusswaffen pochten, den Kampf angesagt hätten. Der Anwalt des Oklahoma-Bombers Timothy McVeigh sollte Jahre später sagen, dass sein Mandant die Schießerei von „Ruby Ridge“ als maßgeblichen Einschnitt in sein Leben gesehen hatte, an dem er beschloss, gegen die Regierung vorzugehen.

dapd/AP/Rick Bowmer

50 Tage wurde die Davidianer-Siedlung von Behörden belagert

Das zweite maßgebliche Ereignis sollte die Belagerung der Davidianer-Sekte in Waco, Texas, werden. Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Besitzes illegaler Waffen wollten US-Bundesbehörden am 28. Februar 1993 das Mount Carmel Center der Davidianer durchsuchen. Bei einer Schießerei starben vier Beamte und sechs Sektenmitglieder. 50 Tage belagerten die Behörden die Siedlung. Rechtsextremisten aus dem ganzen Land kamen nach Waco, um gegen die Behörden zu demonstrierten, unter ihnen nicht nur einige von der PATCON-Mission überwachte Fundamentalisten, sondern auch McVeigh.

Rache für Waco

Doch auf das Radar der Behörden gelangte er nicht. Am 19. April 1993 wurde die Siedlung in Waco gestürmt, Sektenführer David Koresh und einige seiner Anhänger erschossen sich, viele andere starben bei einem gelegten Feuer. 76 Menschen starben. Genau zwei Jahre später parkte McVeigh ein mit tonnenweise Sprengstoff beladenes Auto vor dem Murrah Federal Building in Oklahoma City. Bei der Explosion starben 168 Menschen, fast 700 wurden verletzt.

dapd/AP/ddp/Kathy Roberts

McVeigh gehörte keiner Gruppe an. Erwurde in elf Anklagepunkten, darunter Mord und Verschwörung, schuldig gesprochen

McVeigh wurde nur eineinhalb Stunden nach dem Attentat bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Erst zwei Tage später merkten die Behörden, dass sie den mutmaßlichen Massenmörder in Haft hatten. Er wurde 1997 zum Tode verurteilt und 2001 hingerichtet. Ein Komplize, Terry Nichols, wurde wegen Verschwörung und mehrfachen Totschlags zu lebenslanger Haft, ein weiterer Angeklagter, Michael Fortier, wegen Mitwisserschaft zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Wie sinnvoll sind V-Männer?

Nicht alle Zweifel sind bis heute ausgeräumt. Etliche Bücher von angeblichen Mitwissern, Experten und gar Zellengenossen McVeighs tischen abenteuerliche Theorien auf. Immer wieder tauchen dieselben Namen auf, die ebenfalls am Attentat beteiligt gewesen sein sollen. Der Deutsche Andreas Strassmeir, der White-Supremacy-Anführer Dennis Mahon, der Waffenhändler Roger Moore, TLI-Mitglied Dave Hollaway und etliche andere wurden immer wieder als mögliche Mittäter (und gleichzeitig als mögliche FBI-Informanten) genannt - und sie alle verkehrten mit jenen Gruppen, die vom FBI infiltriert worden waren.

Den Anschlag verhindern konnten die Behörden aber nicht, was die Sinnhaftigkeit der Mission und vom Einsatz von V-Männern generell in Frage stellt. Und das nicht nur damals. Denn wie viele verdeckte Ermittler heute im Einsatz sind, ist völlig unklar - nicht nur in der rassistischen Szene, sondern auch bei diversen islamistischen Gruppen. Zum Vergleich: In Deutschland sind in der ungleich kleineren Neonazi-Szene Medienberichten zufolge über 100 V-Männer im Einsatz.

Dramatischer Anstieg bei militanten Gruppen

Laut dem Southern Poverty Law Center gab es 2012 1.360 „patriotische“ und militante Gruppen, ihre Zahl hat sich demnach seit 2008 verachtfacht. Ähnlich viele Milizen hatte es in den 90er Jahren gegeben, ehe ihre Zahl ab 1999 für einige Jahre stabil niedrig blieb, was mit der Amtszeit des republikanischen Präsidenten George W. Bush in Verbindung stehen könnte.

Zudem zählt das Center bereits über 1.000 „Hate Groups“, auch hier gibt es einen enormen Anstieg. Die meisten dieser Gruppen seien nicht direkt in Gewalttaten involviert, hieß aus der Bürgerrechtsorganisation, durchaus aber in die Verbreitung extremer politischer Ansichten. Den Boden bereiten ihrem Erfolg die zunehmend offene Feindseligkeit der amerikanischen Rechten gegenüber dem demokratischen US-Präsidenten Barack Obama, aber auch die Wirtschaftskrise. Nicht ganz unschuldig an der Entwicklung seien letztlich auch konservative Massenmedien wie der Sender Fox News.

Links: