„Blitze, die erschüttern und heilen“

Es gibt Autoren, die sind so aus ihrer Zeit gefallen, dass sie in ihrer Epoche Staunen bis Ablehnung provozieren - und in der Gegenwart faszinieren durch ihren gestalterischen Weitblick und das Repertoire ihrer Themen. Jean Paul, der vor 250 Jahren im fränkischen Provinznest Wunsiedel geboren wurde und auf den Namen Johann Paul Friedrich Richter hörte, bevor er die Autorenfigur Jean Paul erfand, war ein Querkopf zu allen schöngeistigen Strömungen der Weimarer Klassik.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Dem Unsagbaren Sprachbilder entgegenzustemmen, selbst für den Traum eine textliche Entsprechung zu suchen und überhaupt: das Leben als einen einzigen Aufschreibeprozess, als unaufhaltsame Textwut zu bewältigen, das ist bei ihm Programm. In der Art, wie Jean Paul sein Denken und den Arbeitsspeicher im Kopf aufs Papier und ins ständige Aufschreiben auslagert, liefert er ungeahnterweise ein Modell für die digitale Gegenwart, in der wir, zwar ohne Papier und mehr an mündlichen Schreibformen orientiert, auch eine dauernde Vernetzung des Lebens als Text produzieren.

Jean Paul schrieb, um umzustoßen, um das, was vor ihm gedacht wurde, noch einmal in eine Text-Welt-Erkenntnis-Maschine zu werfen und mit einem fast kindlichen Staunen zu bemerken, was am Ende als Entdeckungsstrom entsteht. Wer so denkt und arbeitet, der braucht kein philosophisches System und Vorbilder wenn, um sich an ihnen abzuarbeiten. „Die Dichtkunst ist der elektrische Kondensator der Philosophie, jene verdichtet erst das Spinngewebe und die Beatifikation der letzten, die erschüttern und heilen“, fasst er sein Credo zusammen.

„Als Philosoph viel ernster genommen“

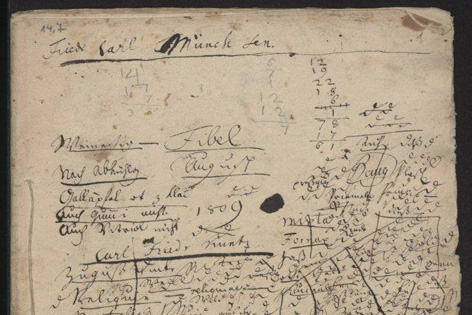

„Jean Paul wird heute als Philosoph viel ernster genommen“, sagt der Würzburger Germanist Helmut Pfotenhauer, der mit seiner Arbeitsstelle Jean-Paul-Edition nicht nur den gesamten Nachlass des Autors, zu dem auch 12.000 Seiten an handschriftlichen Exzerpten zählen, überblickt. Pfotenhauer meint damit vor allem die Art, wie Jean Paul seine Leser an Denk- und Aufschreibeprozessen teilhaben lässt. „Jean Paul agiert immer an der Grenze der Sprache“, skizziert Pfotenhauer im Gespräch mit ORF.at das Projekt dieses Autors - mehr dazu auch in „Keimzellen des Schreibens“.

BR

Jean-Paul-Experte Pfotenhauer: „Jean Paul will sprachlich bis zum Äußersten gehen und das Unsichtbare sichtbar machen.“

Es gehe bei Jean Paul um nicht weniger als um die literarische Gestaltung der metaphysischen Verunsicherung seiner Zeit: „Er ist Pfarrerssohn, kann aber nicht mehr glauben. Es gibt keine Gewissheiten in dieser Welt. Deshalb muss sich der Autor eine zweite Welt erfinden, und hier geht es um die Frage, wie diese zweite Welt in Sprache greifbar zu machen ist. Das ist das große Thema von Jean Paul. Deshalb ist seine Sprache so bilderreich, so experimentell und geht über alles, was der Anschauung und Versprachlichung damals geläufig war, hinaus. Er will bis zum Äußersten gehen und das Unsichtbare sichtbar machen.“

Erweckungserlebnisse

Vor dem Schreiben stehen bei Jean Paul, wie Pfotenhauer zeigt, zwei prägende Erweckungserlebnisse: Da ist zuerst der Schrecken der äußeren Welt, die Art, wie der gnadenlose Pastorenvater den jungen Knaben Todesszenen, Begräbnissen und schauderhaften Kirchenbesuchen aussetzt. „Da entwickelt sich der Impuls, gegen diese Anfechtungen anzuschreiben“, erläutert Pfotenhauer. Auf der anderen Seite steht, auch über die Vermittlung des Vaters, die Begegnung mit fremden Sprachen und Texten aus dem Bereich der Theologie.

Das Kind, das die Sprachen zunächst nicht versteht, verwendet sie dennoch als Werkzeuge zu einer spielerischen Form der Welteroberung. Im späteren Schaffen aktualisiert sich die Dominanz der sprachlichen Mittel über die Wirklichkeit: Die Sprache vermag eine Wirklichkeit zweiter Ordnung zu erzeugen, die eben nicht Abbild der Realität, sondern Welterschaffung gerade auch aus dem Geist der Assoziation ist.

Vom Kompilieren zum Hypertext

An die Grenzen des Denkens und der Texte Jean Pauls führt Pfotenhauer nun mit einer großen Biografie (Hanser Verlag), die unerlässlich ist für all jene, die sich in den Textuniversen eines „Hesperus“, „Siebenkäs“ oder „Titan“ annähernd zurechtfinden wollen. Pfotenhauer beleuchtet dabei nicht nur die historischen Hintergründe der Arbeiten Jean Pauls. An der Arbeitsweise Jean Pauls zeigt sich, wie sehr er alte Erkenntnismethoden, etwa die Kompilationsmethode Montaignes, mit neuen Herausforderungen verbindet und fremdes Wissen mit eigenen Gedankensplittern zu einer Art Textbaukasten bzw. eigenem Text-Internet kombiniert.

„Es ist tatsächlich so, dass Jean Paul gewisse Textsorten, etwa seine Todesvisionen, auf Vorrat schreibt“, erläutert Pfotenhauer im Gespräch: „Man könnte sagen, er legt gewisse Textsammlungen an, die dann immer wieder in den Romanen vernetzt werden können.“ In der neueren Forschung werde oft darauf hingewiesen, so Pfotenhauer, dass Jean Paul eine frühe Form von Hypertextstruktur entwickelt habe. Jean Paul baue seine Texte aus Textsammlungen heraus und vernetze dabei bestimmte Texte immer wieder. „Gleichzeitig braucht er ein System von Suchfunktionen, um sich diese Masse von Texten, die er angelegt hat, zur Verfügung zu halten“, so Pfotenhauer.

Staatsbibliothek Berlin

Jean Paul und das Prinzip des ständigen Schreibens

Schreibstube ohne Bücher

Gänzlich abwesend in der Schreibwelt Jean Pauls sind eigene Bücher, was Zeitgenossen beim Betreten seines Arbeitszimmers mit Erstaunen feststellten. Jean Paul, er arbeitet wie der Tanzmeister Aubin in der kleinen Erzählung „Die Taschenbibliothek“ (1796): Dieser hat wenig Geld, noch weniger Gedächtnis und gar keine Bücher. „Vom schnellen Hintereinanderlesen von Dingen, die nicht zusammengehören“, sei sein Hirn, so Aubin, „zu einem ausgesogenen Acker geworden.“ Deshalb muss er Exzerpte zu allem Gelesenen anlegen – und lässt es auf den vollgeschriebenen Zetteln nur so wimmeln von Sonderbarem aus allen Wissensgebieten, so als schwirrten die Erkenntnisse wie „Schmetterlinge“ herum.

Die Romane Jean Pauls verdeutlichen diese Arbeits- und Denkweise über das Spiegelbild der Schrift: Neben dem klassischen Erzählverlauf ist immer mit Wissensüberschuss zu rechnen. Oft sind Erzählungen Aufhänger für Gedankenspiele und Denkexperimente; und die Anordnung seiner Figuren, sie erinnert mitunter an eine Art Familienaufstellung zum Denken um 1800: hier die ätherische Frauengestalt mit schwärmerischem Hang zur Unsterblichkeit, da männliche Skeptiker, die sich durch alle Denkgebäude zwischen Leibniz und Kant durchdeklinieren müssen.

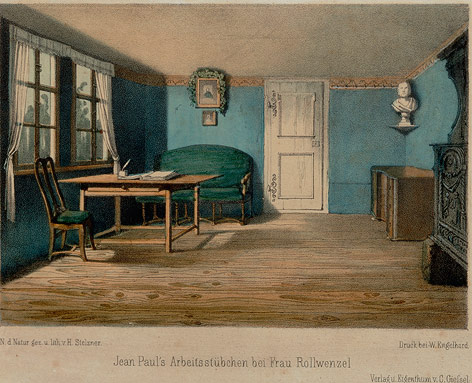

Corbis/Alfredo Dagli Orti

Das Arbeitszimmer Jean Pauls in der Rollwenzelei: Besucher sind über das Fehlen von Büchern in der Schreibwerkstatt erstaunt.

Ballonfahrt über die Erde

In der kleinen Erzählung „Das Kampaner Tal“ (1796) trifft man so eine typisch Jean-Paul’sche Figurenanordnung: Die gemeinsame Reise durch ein Pyrenäental wird zur Nebensache bei allen philosophischen Debatten, die da anstehen. Einen Kaplan packt Jean Paul bösartigerweise in das Gewand eines Vertreters der kritischen Philosophie. Und zur Sicherheit greift der durchs Kampaner Tal mitwandernde Autor (der bei Jean Paul eben mehr ist als „nur“ Erzähler) als „Jean Paul“ ebenfalls in das Geschehen ein, damit es in der Debatte nicht zu einseitig wird. Doch der Autor, er will sich dabei weder einer „Wahrheit“ verschreiben noch auf die Seite einer Denkschule stellen. Er balanciert den Raum seiner Figuren aus und vollzieht manche ihrer Erfahrung, angereichert um auktoriale Besserwisserei, nach.

So steigt er wie seine dem Überzeitlichen zugeneigte Heldin Gioine in eine Montgolfiere und schwebt an der Nahtstelle zwischen irdischer Anziehungskraft und grenzenlosem All durch den Text. Es sind diese romanesk inszenierten Zwischenreiche, die die Wirkungsmacht der Texte Jean Pauls bezeugen: „Die schwere Erde sank wie eine Vergangenheit zurück – Flügel, wie der Mensch in glücklichen Träumen bewegt, wiegten uns aufwärts – die erhabene Leere und Stille der Meere ruhte vor uns bis an die Sterne hin – wie wir stiegen, verlängerten sich die schwarzen Waldungen zu Gewitterwolken und die beschneieten beglänzten Gebirge zu lichten Schneewolken – die auftreibende Kugel flog mit uns vor die stummen Blitze des Mondes, der wie ein Elysium unten im Himmel stand, und in der blauen Einöde wurden wir von einem gaukelnden Sturm gleichsam in die nähere schimmernde Welt des Mondes geblendet gewiegt.“

Gefeiert und doch kritisch beäugt

Szenen wie diese, die kaum ein Maler festzuhalten wüsste, machten ihn beim Lesepublikum der damaligen Zeit zum gefeierten Star, im klassischen Weimar aber, wo Jean Paul 1796 nach den Erfolgen mit der „Unsichtbaren Loge“ und dem „Hesperus“ auf Vermittlung von Charlotte von Kalb ankommt, höchst verdächtig.

picturedesk.com/akg-images

Otto Knilles Blick des späten 19. Jahrhunderts auf „Weimar 1803“. Jean Paul und Goethe bleiben einander in der konkreten Begegnung fremd.

„Es ist ein großes Interesse an Jean Paul da, aber zugleich auch ein Naserümpfen“, skizziert Pfotenhauer die Aufnahme Jean Pauls im Umkreis von Goethe und Schiller: „Man sagt: Der Autor hat nur Manier, aber keinen Stil. Er habe kein Maß und kein Ziel und mische die verschiedensten literarischen Formen.“ Für Jean Paul wiederum wohnt Goethe in einer musealen, klassizistischen Welt, die er spätestens mit „Quintus Fixlein“ (1796) karikieren wird. Nur Kunstsachen würden noch Goethes Herz wärmen, wird Jean Paul auch vor seinem ersten Besuch in Goethes Haus auf dem Frauenplan gewarnt - und als Jean Paul später wieder in Weimar weilt und in der Gegenwart Goethes und Schillers abfällige Bemerkungen über „Wallenstein“ macht, dreht Goethe als Reaktion eine viertel Stunde stumm den Teller.

Jean Paul ist für Goethe, wie er es in einem Gedicht festhält, „ein Chinese in Rom“, der im klassischen Land nur seine Verzierungen und Arabesken anzubringen vermöge, aber nie zum Geist des Klassischen vordringe. Gleichzeitig bleibt ein seltsames Faszinosum beider aneinander, das freilich in realen Begegnungen, abseits der Texte, keinen Niederschlag findet. Nicht von ungefähr braucht Jean Paul für sein Opus Magnum, den „Titan“ (1800 bis 1803), Goethes „Wilhelm Meister“ durchaus als Kontrastfolie; das nicht so sehr, um den besseren Bildungsroman zu schaffen (zumal sein Held Albano von Cesara ja keine dem Wilhelm Meister ähnelnde Entwicklung vollzieht); eher, um auch einen Reibebaum zu haben und mit dem eigenen Werk in ganz andere Denkgestirne aufzubrechen.

picturedesk.com/akg-images

Der Briefschreiber Jean Paul: Texte garantieren Sicherheit, direkte persönliche Kontakte gestalten sich mitunter schwierig.

Äußere Landschaft, innere Welt

So ist auch die Landschaft im „Titan“ verdichtetes Elaborat von Erlesenem und bereits Beschriebenem: Szenen, die in Italien spielen, verdanken sich der Lektüre und nicht wie bei Goethe und Herder Eindrücken konkreter Reisen. Jean Paul überhöht deshalb immer und führt die Beschreibung der äußeren Welt zuweilen eng mit der inneren Stimmung seiner Helden: „An einem schönen Frühlingsabend kam der junge spanische Graf von Cesara mit seinen Begleitern Schoppe und Dian nach Sesto, um den andern Morgen nach der borromäischen Insel Isola Bella im Lago Maggiore überzufahren. Der stolz-aufblühende Jüngling glühte von der Reise und von dem Gedanken an den künftigen Morgen, wo er die Insel, diesen geschmückten Thron des Frühlings, und auf ihr einen Menschen sehen sollte, der ihm zwanzig Jahre lang versprochen worden. Diese zweifache Glut hob den malerischen Heros zur Gestalt eines zürnenden Musengottes empor. In die welschen Augen zog seine Schönheit mit einem größern Triumphe ein als in die engen nördlichen, wovon er herkam…“

Liebe im und als Text

Das ist dick aufgetragen – so dick, dass dem Leser schwindelig werden muss bei so viel klassischer Höhenluft. Luftleer ist es hingegen bei Jean Paul im Bereich der Liebe. Die Anbetung des Helden im „Titan“ wird von weiblicher Seite mit „entsagender Zuneigung“ beantwortet. Das fußt auf Erfahrungen im eigenen Leben, wenngleich es da Jean Paul ist, der die Rolle des Entsagenden zelebriert. Die vielen Liebschaften in seinem Leben sind nicht zuletzt Aneinanderreihungen von Texten: Auf Briefe folgen neue Briefen und auf jede Komplikation noch mehr Text. Neugier erzeugt Textsucht, keine Lust auf Wirklichkeitseroberung. „Nur das Leben zählt für ihn, das zu Schrift wird“, erinnert Pfotenhauer.

Carl Hanser Verlag

Buchhinweis

Helmut Pfotenhauer: Jean Paul. Das Leben als Schreiben. Hanser Verlag, 512 Seiten, 28,70 Euro. Parallel erschien bei Hanser die von Pfotenhauer gemeinsam mit Norbert Miller besorgte kommentierte Auswahl von Jean-Paul-Briefen: Erschriebene Unendlichkeit, 734 Seiten, 34,90 Euro.

Als ein Freund in einem Brief das Wort „Vulva“ ausspricht, erschrickt Jean Paul förmlich vor so viel realistischer Anschaulichkeit. Im Realen lauert eben der Schrecken. Texte versprechen dagegen wenn schon keine Ordenbarkeit von Welt und Leben, so doch einen Sicherheitsabstand. Nur Tiere duldet Jean Paul im späteren Leben, dann schon Vater einer Familie, während seiner Arbeit um sich. Sollte ein Feuer ausbrechen, hatte die Ehefrau freilich die Anweisung, zu allererst die „schwarzgebundenen Exzerpte“ zu retten – erst dann wäre die eigene Haut in Sicherheit zu bringen.

„In Arkadien würden wir nach Utopien schmachten“

Die höchste Verwirklichung des Lebens ist die Dichtkunst, ist das Leben, das zur Literatur geworden ist. Wenn das „Dichten Leben würde“, heißt es im 45. Zykel des „Titan“, „so würde das unsere Wünsche nur erhöhen, nicht erfüllen, die höhere Wirklichkeit würde nur eine höhere Dichtkunst gebären und höhere Erinnerungen und Hoffnungen – in Arkadien würden wir nach Utopien schmachten, und auf jeder Sonne würden wir einen tiefen Sternenhimmel sich entfernen sehen, und wir würden seufzen wie hier.“

Insofern bleibt auch das Leben bloß Material für die höheren Weihen der Literatur. „Ich bin nichts gegen das, was ich geschaffen“, hält der Autor in seiner letzten Lebensphase fest. Und Charlotte von Kalb bemerkt bitter in einem Schreiben an Karoline Herder: „Glauben Sie nicht, dass Jean Paul eine Neigung mit in seine Verbindungen nimmt. Wir sind ihm alle nur Ideen, und als Personen gehören wir zu den gleichgültigsten Dingen.“

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: