Die Zellen der Gesellschaft

Mit Projekten wie „Juvenile in Justice“ und dessen Vorgänger „Architecture of Authority“ platziert sich der US-Fotograf Richard Ross zwischen Fotojournalismus und Kunst. Vor allem aber ist er von der Wirkung seiner Bilder überzeugt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Ich bin in New York City aufgewachsen“, sagt Richard Ross und lacht, „also kann keiner sagen, ich hätte keine Ahnung von Zynismus und Sarkasmus.“ Heute lebt Ross in Kalifornien, für ihn trotz aller Probleme eine beinahe paradiesische Umgebung. Dennoch gilt das Augenmerk des Fotografen seit rund 20 Jahren eher den Schattenseiten der US-amerikanischen Gesellschaft.

2007 landete Ross mit dem Buch ‚Architecture of Authority‘ einen Erfolg, der über die Fotokunstszene, in der er vorher beheimatet war, weit hinauswirkte. Kein Wunder, denn das Buch ist hoch politisch. Ross folgte der US-Militärmaschinerie der George-W.-Bush-Jahre in den Irak und nach Guantanamo Bay, führte seine Kamera in Gefängnisse und Hochsicherheitstrakte.

Richard Ross

Appell im Jugendgefängnis von Pueblo, Colorado

Schule und Gefängnis

„Das Buch war so erfolgreich, dass ich mir ein Nachfolgeprojekt ausdenken musste“, erzählt Ross, „ich bin das Material noch einmal durchgegangen, und dabei ist mir aufgefallen, wie viel Material von Kindern in Gefängnissen dabei war. Ich sprach mit meinen eigenen Kindern darüber, und die erzählten mir, wie sehr sie die High School gehasst hatten und warum. Daraufhin begann ich, über diese staatlichen Institutionen, die mit Kindern zu tun haben, verstärkt nachzudenken. Es wurde mir klar, dass die meisten dieser Kinder keine Stimme in der Gesellschaft haben, weil sie aus armen Familien kommen.“

Richard Ross

D. P., 16 Jahre alt, wegen Raubs im King County Juvenile Detention Center, Seattle, Washington

Fotojournalismus in der Krise

Der Fotojournalismus befindet sich seit dem Aufstieg des Fernsehens in einer Dauerkrise. Viele Recherchen lassen sich nur noch mit Unterstützung von Mäzenen verwirklichen. Für sein Jugendgefängnisbuch etwa konnte Ross auf ein Guggenheim-Stipendium zurückgreifen. Es wirkt fast so, als lasse sich der klassische Fotojournalismus nur noch unter dem Vorzeichen der Kunst herstellen und verkaufen. Ross ist damit nicht allein, Edward Burtynskys Projekte über die Umweltzerstörung durch fossile Energieträger etwa verkaufen sich primär über die ihnen eigene dunkle Ästhetik, sogar Mitglieder der legendären Fotojournalismusagentur Magnum wie der US-Amerikaner Alec Soth bewegen sich mittlerweile hauptsächlich im Kunstumfeld.

Richard Ross

C.T., 15 Jahre alt, im Southwest Idaho Juvenile Detention Center, Caldwell, Idaho. Ungehorsam, Drogenmissbrauch

Ob es sich bei seiner Arbeit um Kunst oder um Journalismus handelt, ist Ross egal. „Diese Kategorien interessieren mich nicht“, sagt er. Als er jung war, erzählt Ross, habe er seine frühen Arbeiten John Szarkowski gezeigt, dem langjährigen Fotografiekurator des Museum of Modern Art und Doyen der US-amerikanischen Kunstfotografie: „Szarkowski sagte zu meinen Bildern: Das ist nicht Fotografie, das ist Kunstdruck! Ich bin also in die dafür zuständige Abteilung gegangen, und die haben mir sofort gesagt: Das ist nicht Kunstdruck, das ist Fotografie! Irgendwann stand ich dann unten in der Eingangshalle und dachte mir: Vergiss diese Typen und ihre Kategorien. Wenn ich heute meine Projekte zeigen will, dann möchte ich, dass sie größtmögliche Wirkung entfalten, egal ob in einer wichtigen Zeitung oder in einer renommierten Kunstgalerie.“

Wirkung ist Ross wichtig. Er glaubt, Optimismus und der Glaube daran, mit seiner Arbeit die Welt verändern zu können, sei eine ebenso wichtige wie typische Eigenschaft US-amerikanischer Künstler. „Ich weiß schon, wie man schöne Bilder macht“, sagt er, „Aber seit 20 Jahren sehe ich mich eher als Aktivisten.“

Tradition des Engagements

In der Tat stehen Ross’ Arbeiten in der starken Tradition engagierter US-amerikanischer Fotografie. Dorothea Lange beispielsweise dokumentierte im staatlichen Auftrag nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das Leben in den Internierungslagern, in die US-Bürger japanischer Herkunft zusammengepfercht worden waren. Die Bilder wurden lange vom Staat unter Verschluss gehalten, entfalteten dann aber in den 1970er Jahren nach ihrer Freigabe aus den Archiven ihre Wirkung und lösten eine intensive Debatte über den Umgang der US-Behörden mit japanischstämmigen Bürgern aus.

Günter Hack

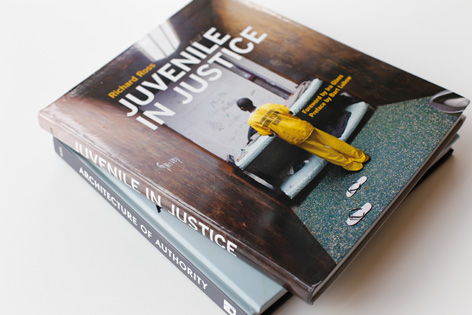

Die beiden jüngsten Bücher von Richard Ross

Die Schäbigkeit der Macht

Bereits in „Architecture of Autority“ hat Ross eine Bildsprache entwickelt, die mit den gezeigten Machtbauten in Resonanz geht: Paläste und Ministerien werden ebenso in Zentralperspektive aufgenommen wie Isolationszellen in Jugendgefängnissen. Aus Räumen werden bei Ross Sackgassen, immer von Neonröhren erleuchtet, stets mit Überwachungskameras in der Ecke, von denen man den Eindruck gewinnt, dass sie ihren starren Blick gerne auf Erfreulicheres richten würden.

Macht im 21. Jahrhundert, das kann man bei Ross lernen, drückt sich vor allem in hilfloser Schäbigkeit aus. Nichts geht mehr, denn da sind überall nur Wände, manchmal steht da noch ein Monoblockstuhl herum oder eine sterbende Topfpflanze, an der Wand ein oder zwei von Fingernägeln angekratzte Verbotsschilder, am anderen Ende der Überwachungskamera sitzt nicht mehr Big Brother oder ein anderer hohler Ersatz für Gott, sondern schlicht und einfach niemand, denn es ist zu teuer geworden, diese Planstelle zu besetzen, man kann nur noch hoffen, dass keiner es bemerkt. Für Richard Ross ist dieses Vakuum der Freiraum, in der sich seine künstlerische Macht zu gewaltiger Ausdruckskraft entfaltet.

Günter Hack, ORF.at

Links: