Rauchen und flirten müssen sie können

Roboter sind ein weites Feld - je nachdem, wie man den Begriff definiert. Im Technischen Museum ist seit Freitag eine luzide Ausstellung zu sehen, die sich dem Thema in vielerlei Hinsicht widmet: historisch, aktuell, mit technischem Interesse und mit Augenmerk auf die Wechselwirkung zwischen Kultur und Maschine.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es mag so abstrakt wie banal klingen, aber wenn man den großen Ausstellungsraum betritt, weiß man rasch, warum sie als spektakulär empfunden werden: Roboter sprechen unsere Emotionen an und sind gleichzeitig Arbeitsgeräte. Die von Kustos Christian Stadelmann umsichtig kuratierte Schau ist in mehrere Abschnitte gegliedert, die genau diese Ambivalenz des Menschen der Maschine gegenüber widerspiegeln: „Baukasten“, „Dienstbare Geister“, „Charme und Schwarm“ und „Fabelhafte Wesen“.

ORF.at/Zita Köver

„Asimo“ verkörpert den Traum vom Roboter als pseudomenschlichem Diener

Frivole Blechmänner mit menschlichem Antlitz

Immer dort, wo Wissenschaftler Laien von der Robotik überzeugen wollen, kommt der Mensch ins Spiel. Vor allem Japan baut gerne humanoide Roboter. In der Ausstellung ist etwa „Asimo“ zu sehen, das wohl berühmteste Exemplar seiner Gattung. Er hat Hände, Beine, kann gehen und sprechen. Viele Jahre lang, erzählt Stadelmann, war das wichtigste Kriterium für Roboter: Sie mussten in Vorführungen dem Menschen einen Drink bringen können, sie sollten das Rauchen einer Zigarette simulieren können und mussten mit einer Frau flirten.

Im Technischen Museum hängt ein Foto in Schwarz-Weiß, auf dem ein Roboter in klassischem Blechmann-Look (wie beim „Zauberer von Oz“) einer Frau den Rock hochhebt und sie ihn (gespielt) empört zurechtweist. Stadelmann sagt, diese Darstellungen waren keine Benchmarks für das tatsächliche Können der Roboter - sie sollten sie einfach menschlicher erscheinen lassen. Neben viel blinkend buntem Spielzeug sind in der Schau auch recht seltsame Metallgesellen zu sehen, beispielsweise jene des spleenigen Wiener Kybernetikers Claus Christian Scholz-Nauendorff aus den 60er Jahren.

ORF.at/Zita Köver

Ein Mönchsroboter aus dem 16. Jahrhundert. Er segnet automatisch

Von Robo-Robben und Blechkickern

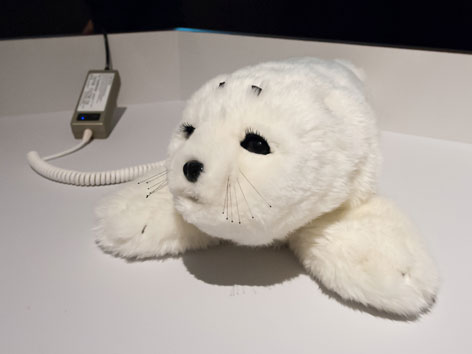

Eines der spektakulärsten Exponate ist ein Holzmönch aus dem 16. Jahrhundert, der segnend seine Arme heben und im Raum herumwandern konnte. Betrieben wurde er mittels eines Federantriebs, wie er damals bereits bei Uhren zum Einsatz kam. Heute wird das Spielerische oft auch mit dem Praktischen verbunden. So kommt etwa eine Kuschelrobbe in Pflegeheimen als Haustier und Streichelpartner für kranke alte Menschen zum Einsatz.

Wie die Robbe - sie reagiert auf Berührungen - kann man in der Ausstellung im Technischen Museum viele Roboter in Betrieb nehmen und ausprobieren. Dazu kommen zahlreiche Videos, etwa von Robo-Fußballteams (Stichwort „Schwarm und Charme“), die sich atemberaubend spannende Matches liefern. Es blinkt und surrt also allerorten in der Ausstellungshalle. Das Team des Museums weiß jetzt schon, dass nach der Eröffnung der Schau nicht immer alles funktionieren wird. Aber schließlich hat man Techniker im Haus.

ORF.at/Zita Köver

Eine Robo-Robbe zum Liebhaben für alte Menschen in Pflegeheimen

Dumme Arbeitstiere

Neben dem spielerischen Zugang wird auch die Arbeitsrealität von Robotern gezeigt: etwa ein orangefarbener Krakenarm, der einen Mini Cooper zusammenschweißt, eine sich selbst fortbewegende Gasmessstation für Bohrinseln und die allseits bekannten Rasenmäherroboter. Dieser Teil der Ausstellung vermag weniger zu überraschen, aber genau in diesem Feld sind Roboter wirklich erfolgreich: Sie können einzelne Arbeitsschritte programmgemäß abspulen.

Von komplexem Denken sind sie hingegen meilenweit entfernt. Das ist eine der Erkenntnisse, die man aus dieser Ausstellung mitnimmt: Die Entwicklung von Robotern geht sowohl ästhetisch als auch technisch nur in kleinsten Schritten voran. Vom digitalen Lochkartensystem der Webstühle des 19. Jahrhunderts zu Computern, vom segnenden Mönch bis „Asimo“ wirkt der Fortschritt überschaubar.

ORF.at/Zita Köver

Arztstuhl mit Joystick und Bildschirm und OP-Tisch mit Patient und Chirurgierobo

Nicht zu früh freuen - und bangen

Von der Dystopie zahlreicher Science-Fiction-Bücher und -Filme, denen im Technischen Museum ebenfalls Raum gegeben wird, ist man weit entfernt. Noch lange werden Roboter nicht die Macht übernehmen und den Menschen unterdrücken können. Und wie sieht es mit der Utopie aus, dass die Technik den Menschen vor allen Unbilden rettet und ihn glücklich macht? Hier scheint es vor allem im medizinischen Bereich spektakuläre Entwicklungen zu geben.

Ausstellungshinweise

Im Technischen Museum Wien ist seit 14. Dezember die Ausstellung „Roboter. Maschine und Mensch?“ zu sehen.

Das Ars Electronica Center in Linz widmet sich dem Thema in seiner Dauerausstellung „Wovon Maschinen träumen“.

In der Ausstellung werden Produkte gezeigt, die eine Ahnung davon vermitteln, wie es aussehen wird, wenn der Mensch mit der Technik verschmilzt - etwa Beinprothesen mit Anschluss an Nervenbahnen und eine fremde Hand, die man mittels eigener Muskelkontraktion fernsteuern kann (und in der Ausstellung auch darf). Ferngesteuert sollen von Ärzten künftig auch chirurgische Roboter bei Eingriffen am Menschen werden. Dass man dabei noch nicht am Ziel ist, sieht man am Beispiel eines vom AKH angeschafften und aus Sicherheitsgründen nie verwendeten „Robodocs“.

Es ist also noch nicht an der Zeit, sich zu fürchten, und zu früh, in nächster Zukunft allzu viel von Robotern zu erwarten. An der Zeit ist es allerdings, zu staunen - über die Fantasie der Menschen in Bezug auf Roboter, sowohl im Bereich der Technik als auch kulturell. Davon kann man sich in der Schau „Roboter. Maschine und Mensch?“ im Technischen Museum überzeugen.

Simon Hadler, ORF.at

Link: