Die fixe Vorstellung reist mit

Der Orient hatte im 19. und frühen 20. Jahrhundert seine eigene, ganz spezielle Anziehungskraft auf das europäische Bürgertum. Einerseits war da der Reiz des Exotischen, andererseits gehörte es zum Selbstverständnis klassischer Bildung und war Statusfrage zugleich, die kulturellen Schauplätze etwa des Alten Ägypten nach Möglichkeit einmal mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Vor diesem Hintergrund machte sich vor 100 Jahren eine bunt gemischte Gruppe von Wien aus auf eine Studienreise, der das Wiener Völkerkundemuseum derzeit eine Ausstellung widmet. Die Sonderschau unter dem Titel „Urania reist nach Ägypten. Wiener Volksbildung und der Orient um 1900“ dokumentiert Vorbereitung und Etappen der Studienreise und wirft zugleich ein Licht auf deren Teilnehmer, ihren Zugang zur „fremden“ Welt und die Art und Weise, wie seinerzeit Wissen über fremde Länder und Kulturen zu vermitteln versucht wurde. Mitunter ist der Abstand zur Gegenwart strukturell gar nicht so groß wie man vielleicht meinen möchte.

„Unter fachlicher Führung und in guter Gesellschaft“

Die Reise war von der Wiener Urania organisiert worden und führte eine über 70-köpfige Gruppe zu Ostern 1912 vom Wiener Südbahnhof per Zug nach Triest und von dort mit dem Schiff nach Alexandria. Weitere Stationen waren die ägyptische Hauptstadt Kairo sowie Luxor und Assuan, das Motto lautete „unter fachlicher Führung und in guter Gesellschaft“. Die Reiseleitung hatte der Präsident des Wiener Volksbildungsinstituts, Ludwig Koessler, übernommen. Als wissenschaftliche Begleiter fungierten der Kunsthistoriker Josef Strzygowski und der Sozialwissenschaftler Erwin Hanslik.

Österreichisches Volkshochschularchiv

Historischer Briefkopf mit Sphinx und Pyramiden

Derartige Abenteuer waren vor 100 Jahren allerdings nichts für Normalsterbliche. Die „gute Gesellschaft“ bestand folglich aus 75 wohlhabenden Persönlichkeiten, Unternehmern, Professoren, Beamten aus weiten Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Einem „unbemittelten Fräulein“ wurde die Teilnahme über ein Reisestipendium ermöglicht, wie Kurator Christian Liebl bei einer Presseführung am Dienstag aus Reiseaufzeichnungen zitierte. Die Kosten hätten mindestens 1.000 Kronen ausgemacht, was in etwa dem damaligen Jahreslohn eines Arbeiters entsprochen hätte.

Der selbstgebastelte Orient

Das Material zu der von Liebl, der für den Verein Egypt and Austria tätig ist, und dem Afrikanisten Clemens Gütl kuratierten Sonderschau stammt zum überwiegenden Teil aus dem Österreichischen Volkshochschularchiv, teils auch aus Beständen des Völkerkundemuseums. Zu sehen sind Reiseunterlagen, historische Reiseführer, Ausrüstungsgegenstände, Briefe, Rechnungen, Menükarten und zahlreiche andere schriftliche Aufzeichnungen. Fotografisch ist die Reise - zumindest soweit bisher bekannt - vergleichsweise sporadisch dokumentiert.

Ausstellungshinweis

Urania reist nach Ägypten. Wiener Volksbildung und der Orient um 1900. 12. Dezember 2012 bis 3. März 2013. Täglich außer dienstags 10.00 bis 18.00 Uhr. Museum für Völkerkunde, Neue Burg, 1010 Wien.

Allerdings vermitteln schon die gezeigten Ausrüstungsgegenstände und die Fülle an schriftlichen Aufzeichnungen nicht nur einen Eindruck davon, was damals unbedingt in die riesigen Schrankkoffer des reisenden Bildungsbürgers gehörte, sondern auch davon, welches zeitgenössische Bild des Orient mit im Gepäck war.

Auf der praktischen Seite hieß es, die „Hauptsache“ bleibe „immer der Tropenhelm“. Zacherls Insektenpulver, hergestellt in Wien und damals Reisestandard, war ebenfalls ständiger Begleiter. Schließlich erlaubte sich Koessler auch noch, seine Reiseteilnehmer vor Abfahrt an die Mitnahme entsprechender Garderobe für die Abenddiners in noblen Hotels zu erinnern. Die Reisenden scheint es, näherten sich mit gewissen fixen Vorstellungen eines Orient, wie er in der Literatur, Malerei und später der Fotografie entworfen worden war, der Region und ihren Bewohnern durchaus mit wohlwollender Neugierde. Allerdings sei es natürlich eine Parallelwelt gewesen, in der sich die Reisegruppe bewegte. „Das war natürlich nicht das Kairo der Einheimischen“, so Liebl.

Romantik, Angst und „Horrorvorstellungen“

Die Parallelwelt bestand aus einem Mix aus romantischen Vorstellungen, andererseits aber auch Unsicherheit bis hin zu Ablehnung. Mitunter waren die Reisenden schlicht mit der „fremden“ Welt überfordert. Koessler etwa war scheinbar ständig die Angst vor Diebstählen und ähnlichen Gefahren auf den Fersen. In einem Brief habe er sich sogar äußerst abfällig über „orientalisches Gesindel“ beschwert, so Kurator Liebl. Europäische „Horrorvorstellungen“ davon, was denn nicht alles passieren könnte, seien Dauerbegleiter gewesen.

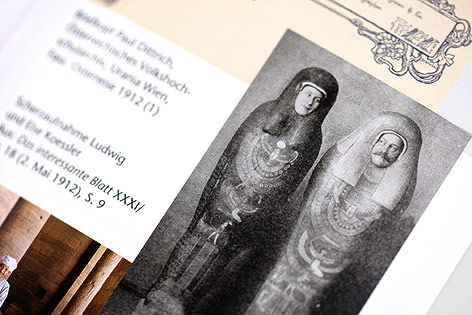

Museum für Völkerkunde; ORF.at/Carina Kainz (Repro)

Scherzfotos damals wie heute: Koessler und Ehefrau in einer Sarkophag-Attrappe

Multimediale Frühzeit und Volksbildung

Kurator Gütl interessiert vor allem auch die Rolle der Volkshochschulen in der Vermittlung von Wissen über fremde Länder und Kulturen, wie er im Gespräch mit ORF.at sagte. Das geschah einerseits über Bildungsreisen, andererseits aber auch über die sehr bald sehr erfolgreichen Länder- und Reisevorträge. Diese wurden schon sehr früh multimedial, etwa mit aufwendig kolorierten Glasdiapositiven, gestaltet. Der Vortrag „Volksleben in Ägypten“ blieb über Jahre ein Renner.

Die Fotografie spielte überhaupt eine ganz eigene Rolle in der Verfestigung des europäischen Bildes des Orients: Malerei war im damaligen Verständnis Inszenierung, Fotografie war „Wahrheit“ - auch wenn Motive noch so konstruiert in Szene gesetzt wurden. Bilder „typisch“ orientalischer Motive - vom Schlangenbeschwörer bis zum (inszenierten) „Harem“ - erfreuten sich in Europa großer Beliebtheit.

Wie nah hängt der Tropenhelm?

Zum „Nachdenken“ hat Gütl, wie er sagte, in der Ausstellung historischen Fotos eigene Bilder, die er auf den Spuren der Reise von 1912 an denselben Orten in Ägypten aufgenommen hat, gegenübergestellt. „Wie sieht man Ägypten heute und was wird heute fotografiert und wie?“ Was sind Pflichtmotive? Wie rückt sich der Tourist selbst ins Bild? Auch aus diesem Blickwinkel zeigt sich wieder die eine oder andere Parallele zwischen damals und heute - und überhaupt: Fixe Vorstellungen über die fremde Welt, kulturelle Überforderung und unbegründete Angst waren vor 100 Jahren Reisebegleiter und sind es heute. Der moderne Tourist ist dem Reisenden mit Tropenhelm und Schrankkoffer oft näher als er sich vielleicht selbst eingestehen will.

Georg Krammer, ORF.at

Links: