„Ein Hotel wie kein zweites“

Obwohl nur zwölf Kilometer vom Pazifik entfernt, gleicht das von der Europäischen Südsternwarte (ESO) auf dem Cerro Paranal betriebene gleichnamige Observatorium eher einem Experiment für eine Marskolonie als einem küstennah gelegenen Forschungsstandort. Ganz in diesem Sinne erweist sich mit dem ESO Hotel auch die dortige Personal- und Gästeunterkunft durchaus als Science-Fiction-tauglich.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Der europäischen Astronomieorganisation gelingt es in der Atacama-Wüste jedenfalls, nicht nur mit wissenschaftlichen Höchstleistungen zu glänzen. Auch für jene Wissenschaftler und Techniker, die mit ihrem Arbeitsplatz auch ihren Wohnsitz temporär in diese von jeglicher Zivilisation abgeschnittene Einöde verlegen, wird in dem als Residencia bekannten Gebäudekomplex eine wohl beispiellose Möglichkeit zur Regeneration geboten.

ORF.at/Peter Prantner

Perfekt in die Landschaft integriert: Die Residencia beim Paranal-Observatorium

Mehrfach ausgezeichnet, kann diese künstliche „Oase“ aber auch aus rein architektonischer Sicht überzeugen und wird etwa vom „Guardian“ zu den zehn wichtigsten Gebäuden einer ganzen Dekade gezählt. „Ein Hotel wie kein zweites und eines der bemerkenswertesten neuen Bauwerke der Welt“, lautete zudem das Urteil des britischen Architekturkritikers Jonathan Glancey.

Strenge Vorgaben

Obwohl bereits vor zehn Jahren seiner Bestimmung übergeben, nimmt die Residencia auch für das ausführende deutsche Architektenbüro Auer+Weber+Assoziierte weiter eine Sonderstellung ein. Philipp Auer spricht nach wie vor von einem der „ungewöhnlichsten und aufregendsten Bauvorhaben unseres Büros“.

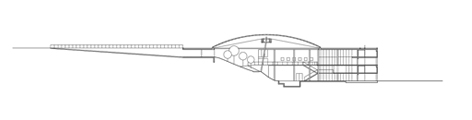

auer+weber+architekten

Das ESO Hotel im Querschnitt

Dabei waren die von der ESO gestellten Anforderungen alles andere als einfach umzusetzen. Erwartet wurde jedenfalls weit mehr als die für ein Hotel üblichen Räumlichkeiten, die in diesem Fall 120 Zimmer samt Restaurant-, Freizeit- und Verwaltungseinrichtungen umfassten. Eine möglichst effiziente und ressourcenschonende Bauweise musste in der Planung ebenso berücksichtigt werden wie die erhöhte Erdbebengefahr in der Region. Mit Blick auf die lichtempfindlichen Teleskopanlagen galt es nicht zuletzt, auch jegliche Art von Lichtverschmutzung zu vermeiden.

„Fußabdruck im Sand“

Als planerische Herausforderung entpuppte sich aber auch die beeindruckende Landschaft der Atacama-Wüste. Jeder „normale“ Bau hätte hier „zufällig und irgendwie deplatziert“ gewirkt, wie Auer rückblickend feststellt. Gebaut wurde schließlich ein teils unterirdisch angelegter Gebäudekomplex, der einer Stützmauer gleichend eine flache Geländemulde überspannt und sich auch dank des in den rötlichen Tönen der Wüste eingefärbten Sichtbetons nahezu perfekt in die Landschaft einbindet. Die mit Eisenoxydpigmenten erzielte Farbe wurde somit auch Teil der Architektur.

ORF.at/Peter Prantner

Detailansicht des preisgekrönten Gebäudes

Überraschend für den Errichter eines Neubaus, erklärt Auer nicht ohne Stolz, dass das Gebäude durch diesen Kunstgriff eher einem „durch Erosion über lange Zeit freigelegten Plateau als einer neu errichteten Baustruktur“ gleiche. „Wie ein Fußabdruck im Sand“ sei die Residencia demnach „nur durch das Spiel von Licht und Schatten als von Menschenhand geformter Eingriff erkennbar“.

„Formale Antwort“ auf ESO-Teleskope

Eine Ausnahme bildet lediglich jene flach gewölbte Stahlgitterkuppel, unter der sich der zentrale Aufenthalts- und Erholungsbereich samt tropischem Garten und Swimmingpool befindet. Dieses Bauelement soll „formale Antwort“ auf die großen Hohlspiegel der ESO-Teleskope und somit des zentralen technischen Elements der Forschungsstation sein. Grundsätzlich galt es laut Auer aber, „einen Ort zu schaffen, der von der Geschwindigkeit einer sich ständig weiterentwickelnden Technologie, wie sie bei den benachbarten Teleskopanlagen zu beobachten ist, unabhängig erscheint“.

ESO

Modell der Residencia aus der Vogelperspektive

Erwähnenswert ist aber auch der gefinkelte Umgang mit dem „Baustein Licht“. Es gelang, selbst unterirdische Gebäudeteile mit ausreichend Tageslicht zu versorgen. Mit sich automatisch schließenden Verdunkelungselementen wird bei Einbruch der Dunkelheit gleichzeitig aber auch verhindert, dass störendes Kunstlicht ins Freie dringt.

Beton als Temperaturpuffer

Die gewählte Betonstruktur erwies sich unterdessen für eine weitere Vorgabe von großem Vorteil – galt es doch auch „die extremen klimatischen Verhältnisse der Wüste im Innern des Hotelgebäudes auf ein für Menschen angenehmes Maß abzumildern“.

Da die tagsüber durch den Beton gespeicherte Wärme im Verlauf der kalten Wüstennächte nach und nach ans Gebäudeinnere abgegeben wird, konnte mit Ausnahme der Zimmer weitgehend auf eine zusätzliche Heizungsanlage verzichtet werden. Konträr zu den Außenkonditionen steht auch die Luftfeuchtigkeit im Gebäude, die dank natürlicher Verdunstung des Schwimmbadwassers und einer zusätzlichen Wasservernebelungsanlage auf erholsame 65 Prozent erhöht wird.

„Spartanischer Luxus“

Abgesehen von der üppigen Vegetation in den als „Klimabrunnen“ bezeichneten Bereichen der Eingangshalle und eines Lichthofs dominiert im Inneren der Residencia der „spartanische Luxus“ eines „veredelten Rohbaus“. Mit Ausnahme der Hotelzimmer sucht man im Gebäude etwa Bodenbeläge vergeblich. Wie die Wände wurden auch die Böden roh belassen und „die Wüstenlandschaft in Material und Farbe“ auch ins Innere geholt. Neben eingefärbtem Beton beschränkt sich die Wahl der für den Innenausbau verwendeten Materialien weitgehend auf Stahl, Glas und Holz.

ORF.at/Peter Prantner

„Spartanischer Luxus“ dominiert die Inneneinrichtung

„Fester Boden unter den Füßen“

Mit dem Gebäude wollte man laut Auer aber auch „den hier arbeitenden Menschen etwas von dem vermitteln, was sie durch die immer spektakulärer werdenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der Astronomie mehr und mehr verlieren: festen Boden unter den Füßen“. Umfangreiche Vorkehrungen für diesen Vorsatz waren angesichts der erhöhten Bebengefahr in der Region allerdings bereits aus rein irdischen Gründen notwendig.

Zum Einsatz kam eine Reihe an Baumaßnahmen zur Erdbebensicherheit: Sämtliche Trennwände dienen etwa gleichzeitig zur Aussteifung der Konstruktion. Ganze Gebäude- und Bauteile sind aber auch durch umfangreiche Dehnfugen bzw. durch „statische Entkoppelung“ voneinander getrennt. Die bis zu acht Meter hohe Stützmauer ist, „vergleichbar mit einer Weinbergmauer“, tief ins Erdreich hinein verankert. Geht im Ernstfall alles nach Plan, soll das Gebäude bei einem Beben „förmlich über der Landschaft schwimmen“.

ORF.at/Peter Prantner

Nicht das gesamte Personal findet in der Residencia Platz

Bleibt zu bemerken, dass die Residencia-Bewohner auch wegen James Bond nicht wieder in jene Container umsiedeln mussten, die bis 2002 noch als spartanische Unterkunft herhalten mussten, und das Gebäude trotz gegenteiliger Darstellung im Kino auch die Dreharbeiten für „Quantum of Solace“ schadlos überstand.

Gespanntes Warten auf „Residencia II“

Mit einer unmittelbar neben der Residencia befindlichen Containersiedlung muss sich allerdings das in Chile rekrutierte Hauspersonal zufriedengeben. Zumindest bis Ende 2013 in Container untergebracht ist auch ein Teil der Belegschaft des aus allen Nähten platzenden ESO-Hauptquartier in Garching. Für die umfangreiche Erweiterung konnte erneut Auer+Weber die ESO überzeugen. Der Abschluss der Rohbauarbeiten wurde Ende November mit einem Richtfest gefeiert.

ESO/Auer+Weber

Entwurf des erweiterten ESO-Hauptquartiers in Garching

Bereits fix dürfte zudem der Bau einer zweiten Residencia sein - diesmal im Basislager für das auf dem Chajnantor-Plateau gelegenen Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA). Unter ESO-Mitarbeitern an Ort und Stelle wird jedenfalls schon heftig über möglicherweise bereits fertig in der Schublade liegende Pläne spekuliert.

Peter Prantner, ORF.at

Links: