Die Gesellschaft und ihre Spiele

„Die Stadt schafft Spielräume, das Spiel schafft Stadträume“: Unter diesem Motto nähert sich das Wien Museum in seiner neuen Ausstellung „Spiele der Stadt“ dem Phänomen Spiel im öffentlichen Raum und spannt dabei einen großen Bogen von den Salons des 18. Jahrhundert bis zu heutigen Automatenhallen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zum Eintritt in die museale Spielhölle passieren Besucher eine Art akustisches Tor. In einem ansonsten leeren Raum erklingt eine Soundinstallation von Christof Cargnelli, die mit Spiel-Geräuschen sofort Assoziationen zum Thema weckt: Würfeln, Kartenmischen, Automatencafesounds und das Zusammenstoßen von Billardkugeln erzeugen eine atmosphärische Idee von dem, was in den dahinter liegenden Räumen zu entdecken ist.

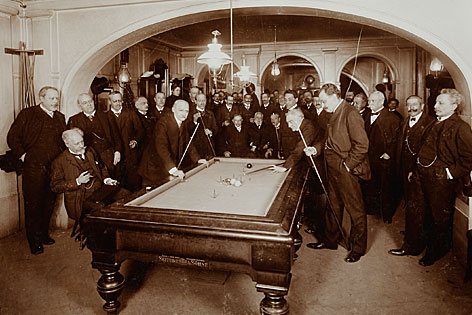

Wien Museum

Billard galt als Männerspiel: Die dafür notwendigen Bewegungen waren für Frauen in der Öffentlichkeit ganz klar zu unschicklich. In geschlossenen Runden trafen sich jedoch auch Frauen („Billardärinnen“) zum regelmäßigen Spiel.

„Wer spielt welche Spiele? Wer darf mitspielen, wer nicht? Welche Rolle spielen dabei Rituale?“ Die Fragen, die das Thema aufwirft, haben die Kuratoren Ernst Strouhal, Brigitte Felderer und Manfred Zollinger anhand einer topografischen Einordnung entlang typischer Spielorte - vom Salon durchs Kaffee- oder Wirtshaus bis zu Spielplätzen und Glücksspielhallen - versucht zu beantworten. Denn Spiele sind nicht nur verbindendes, sondern in vielen Fällen auch trennendes Element zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten, zwischen Männern und Frauen, Kindern und Erwachsenen.

Von Tarock bis Montessori-Spielzeug

Zu sehen sind so unterschiedliche Exponate wie die Tarock-Schatulle von Johann Strauß, ein Stadtbaukasten von Dagobert Peche oder eine frühe Variante des Brettspiels DKT, die Wien zum Thema hat. Das pädagogische Feld wird durch die Auseinandersetzung mit der Errichtung der Wiener Volkskindergärten mit Montessori-Pädagogik in den 1920er-Jahren beleuchtet, die manipulative Seite von Brett- und Kartenspielen tritt erschreckend deutlich durch die Zurschaustellung zahlreicher Spiele aus der NS-Zeit (wie etwa dem „Führer-Quartett“ oder dem Brettspiel „Vaterland: Raum und Grenze“) zutage.

Bezirksmuseum Ottakring

Reifentreiben galt in den 1920er-Jahren als beliebtes Kinderspiel - heute fände sich wohl kaum ein Gehsteig in Ottakring, wo das die Verkehrslage ohne grobe Sicherheitsbedenken zulassen würde

In der NS-Zeit verlorene Schachtradition

Vor allem am Thema Schach lässt sich deutlich erkennen, wie der Nationalsozialismus auch im Bezug auf Spiele eine regelrechte Zäsur im Alltagsleben markiert. Die Spieltradition in Wiener Kaffeehäusern entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgehend vor allem von jüdischen Einwanderern aus Osteuropa.

Dementsprechend deutlich lässt sich die Verdrängung des Spiels mit Beginn der NS-Zeit ablesen: Von den Hunderten Schachcafes, die es noch vor 1938 in der Stadt gab, fanden sich nach dem Krieg nur noch 40, heute existiert, wie die Kuratoren beschreiben, „kein einziges mehr, dem man dieses Prädikat zubilligen könnte“.

Theater an der Wien zu gewinnen

Wie unmittelbar Stadt und Spiel auch zusammenhängen können, ist anhand der Ausstellungsabteilung über die Entwicklung der Lotterie-Spiele in Wien zu erkennen. Ein Trend, der vor wenigen Jahren vorübergehend im Internet grassierte, war schon vor Hunderten von Jahren gang und gäbe: Die Verlosung von Gebäuden via öffentliche Lotterie.

Gewonnen wurden durchaus auch prominente Gebäude - etwa das Theater an der Wien, das gleich zweimal per Los einen neuen Besitzer gefunden hat. Im Vergleich zu heute war damals eine Barablöse aber möglich - und die Gewinner entschieden sich sowohl 1819 als auch 1831 für die Auszahlung des Preises.

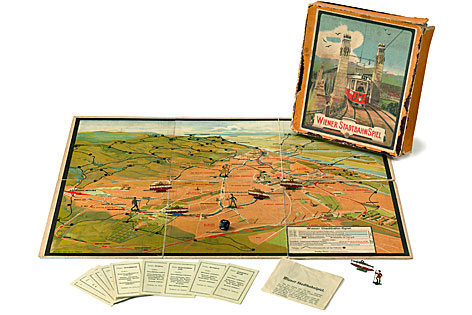

Wien Museum

Mit der Wiener Stadtbahn durch ganz Wien (Brettspiel, um 1930)

Verletzte, Tote, aber keine Zeugen

Als vorletztes Kapitel gibt das Wien Museum einen Einblick in die Welt des falschen Spielens anhand der Wiener Unterwelt der 1950er bis 1970er Jahre. Im Mittelpunkt: Das legendäre Stoß-Spiel (ein Kartenspiel), von zwielichtigen Gürtel- und Praterbanden organisiert, bei dem es nicht selten Verletzte, manchmal auch Tote gab, „aber nie Zeugen“, wie der pensionierte Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, Max Edelbacher, im Gespräch erzählt. In einer Videoinstallation (und im Katalog nachzulesen) kommt neben zwei Kriminalisten auch ein ehemaliger Stoß-Spieler zu Wort.

Ausstellungshinweis

„Spiele der Stadt - Glück, Gewinn und Zeitvertreib“, bis 2. April 2013, Wien Museum Karlsplatz, täglich 10.00 bis 18.00 Uhr, montags geschlossen. Zur Ausstellung ist ein Katalog (452 Seiten, 29 Euro) erschienen.

Zum Abschluss wagt die Ausstellung noch einen kleinen Seitenblick auf die wohl sichtbarste Form des Spieles in der Stadt: die Automatencafes, die an so gut wie jeder Vorstadtecke Wiens zum anonymen, isolierten Spiel einladen. Was der Ausstellung fehlt, ist die Auseinandersetzung mit Computer-, Handy- und Internetspielen, die in den vergangenen Jahren zunehmend auch das Stadtbild prägen. Wien Museum-Direktor Wolfgang Kos verwies dabei auf den beschränkten Platz der Schau sowie einen „größeren Spielraum“, den das Thema belege.

Link: