Wohnbau fürs Volk im Wien Museum

Die innerstädtischen Wohnklötze waren ihnen ein Gräuel - deshalb ließen der Nationalökonom Otto Neurath und der Architekt Josef Frank für eine Bauausstellung 70 Modellhäuser errichten. Dieser widmet sich das Wien Museum in seiner Schau „Werkbundsiedlung Wien 1932 - Ein Manifest des neuen Wohnens“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ein Schnitt in die Gegenwart: Befreit von jeder Sozialutopie und jedem Kunstanspruch gibt es heute in Wiener Neudorf die „Blaue Lagune“. Über 100 Fertigteilhäuser sind dort aufgebaut. Verkitschter Modernismus und modernisierter Traditionskitsch kennzeichnet die meisten der über 100 Häuser. Geboten wird die ganze Bandbreite: vom kleinen Glück für alle, die nur wenig Geld für die Kreditrate übrig haben, bis hin zum teuren Wohntraum im Baukastenprinzip. Was die Sozialdemokratie nicht zusammenbrachte, scheint der Kapitalismus zu richten, wenn man von gelegentlichen Privatkonkursen absieht.

Universität für angewandte Kunst Wien

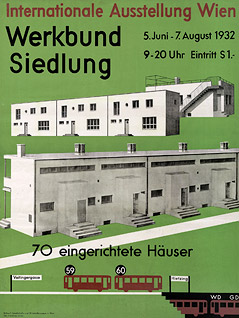

Ausstellungsplakat für die Werkbundsiedlung, 1932

Modernisierungsversuch zur falschen Zeit

Was heute offenbar geht, kam 1932 zur Unzeit, doch das konnten Neurath und Frank noch nicht ahnen - nicht in diesem Ausmaß. Viele der in der Ausstellung vertretenen Architekten waren Juden. Dass aus ihren 70 Modellhäusern am Rand von Wien Siedlungen entstehen würden, war schon alleine deshalb bald undenkbar. Schon kurze Zeit nach der international gefeierten Schau riss der Faden der Modernisierung der Architektur in Österreich ab - er sollte erst nach 1945 wieder aufgenommen werden.

Der österreichische Architekt Friedrich Kurrent hielt 2011 fest: „Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ ein gemeinsamer Besuch der Wiener Werkbundsiedlung (...). Es muss wohl 1951 gewesen sein. Spalt, Achleitner, Gsteu, Holzbauer, Lackner und Leitner waren mit von der Partie. Anschließend war es unsere feste Überzeugung, dass bei dieser letzten Zusammenfassung österreichischer (besser Wiener) Architektur vor 1934 angeknüpft werden und dass das von uns geleistet werden müsse.“ Zu den Genannten wäre vor allem noch Roland Rainer zu erwähnen als jemand, der den Faden des Werkbunds wieder aufnahm.

Wien Museum/Martin Gerlach jun.

Blick auf die Häuser 17 bis 24; links im Bild das Kaffeehaus, 1932

Zu teuer für den Mittelstand

Aber es gab einen weiteren Grund, warum die Ausstellung im Jahr 1932 scheitern musste. Sie war nicht nur als Modellstadt für künftige Siedlungen geplant - sondern als Siedlung, die bleiben sollte. Also war die Architekturschau gleichzeitig auch eine Verkaufsausstellung. Aber nur vierzehn der 70 Häuser konnten verkauft werden. Aufgrund der Wirtschaftskrise hatte der Mittelstand, an den sich das Angebot zunächst richtete, einfach nicht das nötige Geld.

Eines der Häuser kostete knapp über 40.000 Goldschilling. Für einen Haushalt mit drei Kindern, in dem beide Eltern im Öffentlichen Dienst arbeiteten, war die Investition einer solchen Summe undenkbar. Und wer wirklich Geld hatte, ließ sich lieber eine Villa an den Stadtrand stellen. Denn die Häuser sollten nicht repräsentieren. Sie waren klein, und so gebaut, dass sie den Bewohnern ein „Glücksmaximum“ garantieren sollten, wie Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museums und die beiden Kuratoren der Ausstellung, Eva-Maria Orosz und Andreas Nierhaus, berichten.

„Endlich die Kunst des Volkes“

Deshalb waren die Häuser auch keine streng modernistischen Kunststatements, wie sie von deutschen Architekten der Zeit gebaut wurden. Architekt Frank gab den Mut zur Hässlichkeit vor: „Wer heute Lebendiges schaffen will, der muss all das aufnehmen, was heute lebt. Den ganzen Geist der Zeit, samt ihrer Sentimentalität und ihren Übertreibungen, samt ihren Geschmacklosigkeiten, die aber doch wenigstens lebendig sind; ich schätze sie höher als jene vorgetäuschten Fassaden (die auch Interieurs sein können), die mit ihren Bewohnern keinerlei Zusammenhang haben.“

Das sollte die Werkbundsiedlung liefern: „Endlich die Kunst des Volkes, nicht die Kunst fürs Volk.“ Und wenn das Volk seinen bürgerlichen Historismus und schrille Individualität wollte, dann bekam es das eben. Das zeigen vielleicht nicht so sehr die großteils glatten Fassaden und „eckigen“ Grundrisse, die an heutige, moderne Reihenhaussiedlungen erinnern - sondern die zahlreichen Fotos des Interieurs im Wien Museum.

Wien Museum/Martin Gerlach jun.

Wohnraum im Haus von Josef Frank, 1932

Sammelsurium an Altem und Neuem

Auch wenn die Fotos täuschen. Denn die Häuser wurden leer verkauft. Die Möbel sind eine Ausstellung innerhalb der Ausstellung und wurden nur als Anschauungsobjekte hineingestellt. Aber sie wurden im Sinne von Franks und Neuraths Philosophie ausgewählt. Auf Parkettböden sah man hier einen Miniflügel, dort einen Sekretär, dann wieder einen modernen Stuhl oder einen gewagten Teppich.

Ausstellungshinweis

„Werkbundsiedlung Wien 1932 - Ein Manifest des Neuen Wohnens“: Wien Museum, Wien, Karlsplatz 8; geöffnet von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10.00 bis 18.00 Uhr; Eintritt: acht Euro, sechs Euro ermäßigt.

Zur Ausstellung ist ein von Müry Salzmann zusammengestellter Katalog erschienen, er kostet 27 Euro, umfasst 302 Seiten und enthält zahlreiche Abbildungen.

Leistbare Mietobjekte

Ausgestellt ist auch ein Raum im Maßstab 1:1. An ihm sieht man ebenfalls, wie sehr die Fotos täuschen: Die Zimmer sind zum Teil winzig - eine Anforderung war schließlich die geringe Wohnfläche, um die Kosten niedrig zu halten. Zu sehen ist eine Einrichtung, die tatsächlich jahrzehntelang benutzt wurde. Ein Kaufmann hatte sich in einem als Kinderzimmer gedachten Raum eine Bibliothek mit Arbeitsplatz eingerichtet.

Aber auch wenn nur 14 Häuser verkauft wurden - unbewohnt blieb die Siedlung nicht. Die Stadt Wien vermietete die Objekte - und sie werden bis heute hauptsächlich von Mietern bewohnt. Kurator Nierhaus sagt, dass die Mieten nicht einmal weit über dem Durchschnitt liegen. Dafür sind die denkmalgeschützten Häuser nicht gedämmt - das hätte zu sehr ihr Wesen verändert. Momentan ist eine aufwendige Renovierung im Gange.

Vom urbanen Gartenhaus zum Urban Gardening

Noch etwas konnten Neurath und Frank damals nicht ahnen: Dass die Umweltproblematik 80 Jahre nach ihrer Ausstellung ganz andere Utopien bedingt. Propagiert wird heute eine Bewegung weg vom Eigenheim im Speckgürtel rund um die Städte - von wo aus dann jeder mit dem Auto in die Arbeit pendelt, ganz abgesehen davon, dass ein Neubau auf der grünen Wiese in vielerlei Hinsicht ökologisch fragwürdig ist.

Heute geht es um ökologiegerechtes Wohnen, das am ehesten in modernen Niedrigenergie-Mehrparteienhäusern garantiert wird, in städtischer Lage, umgeben von bester Infrastruktur, Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf Grün muss man deshalb ja nicht verzichten: Stichwort Urban Gardening. Und an alle, die trotzdem in die Städte pendeln, richtet sich der Appell der Ökologen: ab aufs Rad und rein in den Bus, oder in die Bahn. Aber hier ist nicht zuletzt auch die Politik am Zug. Denn trotz hoher Treibstoffpreise ist das Auto immer noch oft die billigste Alternative.

Simon Hadler, ORF.at

Links: