„I’m not dead yet“

Dieser Tage erscheint das neue Album von Bob Dylan: „Tempest“. Die Songs darauf sind bis zu 14 Minuten lang - und man merkt selbst den dunkelsten von ihnen an, dass Dylan in bester Fabulier- und Musizierlaune ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

2012 ist das Jahr der 50-jährigen Jubiläen - die Stones, die Beatles und nun Bob Dylan. Die drei Künstler und Interpreten haben historisch jeweils unterschiedliche Bewegungen losgetreten oder zumindest katalysiert: die Stones den räudigen Rock, die Beatles emotional aufgeladenen, intelligenten Pop und Dylan den widerborstigen Folk.

John Lennon ist tot, Mick Jagger geht mit seiner Allstar-Band SuperHeavy fremd - und Bob Dylan? Dieser schließt die biografische Klammer und kehrt mit „Tempest“, mehr noch als mit den vorangegangenen Alben „Modern Times“ und „Together Through Life“, in die Zeit seiner Anfänge zurück. Anlass dazu gibt nicht zuletzt ein weiteres, wenn auch 100-jähriges Jubiläum: Am 14. Juli 1912 war Dylans großes Idol Woody Guthrie geboren worden.

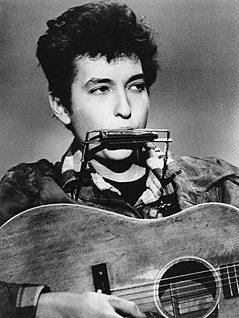

dapd/ddp/AP

Dylan im Jahr 1963

Dylan und die „heißblütige Italienerin“

Wer bei Dylans allerersten Anfängen an Songs wie „Blowin’ in the Wind“ denkt, sollte in einem der zahlreichen Bücher der „Dylanologen“ von Greil Marcus abwärts nachlesen: Der klassische Protestsong, mit dem Dylan so berühmt wurde und mit dem er noch heute von vielen assoziiert wird, war nicht unbedingt sein Ausgangspunkt.

Er befolgte dabei den Rat von Guthrie, der einmal zum jungen Dylan gesagt haben soll: „Schreib nur mal den Text. Mach dir keine Sorgen, wie du zu einer Melodie kommst. Ich nehme mir einfach Melodien, die ich mal gehört habe, und verändere sie und mache etwas Eigenes draus.“

Seine ersten Songs waren Coverversionen von älteren, rechtefreien Songs und Volksliedern oder zumindest unverhohlen musikalisch, darüber hinaus aber auch textlich an ihnen angelehnt. Kämpferischer Inhalt stand hier noch nicht im Mittelpunkt, das erzählerische Element war wichtiger. Erst durch seine Beziehung mit Suze Rotollo - einer, wie Dylan später sagen sollte, „heißblütigen Italienerin“ -, die fest in der jungen Protestbewegung verankert war, änderte sich das.

Die Volten des Liedermachers

In der traditionellen Folkszene wusste man damals nicht so recht, was man davon halten sollte, dass hier plötzlich jemand aus den vorgefertigten Mustern ausbricht, sich - mehr noch als vor ihm Guthrie - ins aktuelle politische Geschehen einmischt und dabei zum Superstar avanciert. Manche verteufelten Dylan dafür, andere rechneten es ihm hoch an. Dylan polarisierte bereits damals - nur um wenig später mit seiner Rückkehr zum „alten Amerika“, den legendären „Basement Tapes“, der Abkehr von den Hippies, wieder anzuecken.

Viele inhaltliche und musikalische Volten sowie persönliche Katastrophen später - nach seinen elektronischen, religiösen, manchmal etwas ratlos wirkenden Alben, nach einer eingestandenen kreativen Krise und schließlich auch nach schweren gesundheitlichen Problemen Ende der 90er Jahre - widmet sich Dylan also seit einiger Zeit wieder ganz der alten Tradition.

AP

Dylan in Frankreich 1981 vor 40.000 Fans

Buchhinweise

- Greil Marcus: Basement Blues. Bob Dylan und das alte, unheimliche Amerika. Rogner und Bernhard, 286 Seiten, 14,90 Euro.

- Klaus Theweleit: How does it feel. Das Bob-Dylan-Lesebuch. Rowohlt Berlin, 302 Seiten, 20,60 Euro.

- Tino Markworth: Bob Dylan. Monographie. Rororo, 158 Seiten, 9,30 Euro.

- Henry David Thoreau: Walden. Ein Leben mit der Natur. Dtv, 368 Seiten, 10,20 Euro.

„Jüdischer Indianer und weißer Schwarzer“

Seinen Blick auf die Welt hat Wilfrid Mellers in einem Essay in den 80er Jahren (wiederentdeckt von Klaus Theweleit für sein Dylan-Lesebuch „How does it feel“) als jenen eines „amerikanischen Ureinwohners“ bezeichnet, allerdings jenseits der üblichen rassistischen Konnotation.

Dylan sei ein „jüdischer Indianer und weißer Schwarzer“. Diese Melange ergebe sich aus dem Außenseiterstatus (der Juden - Dylans Herkunft), der Stigmatisierung (der Indigenen), dem musikalischen Selbstverständnis (der Schwarzen) und einer poetischen „White poor“-Perspektive.

Wobei mit „White poor“ hier nicht Trailerpark, Dauerfernsehen und Fastfood gemeint sind, sondern der philosophische Eigenbrötler, der sich in den Wald zurückzieht wie einst Henry David Thoreau (dessen Wiederentdeckung momentan erfreulicherweise im Gange ist). Im alten Amerika gab es viel Wald. Und auch im neuen Album von Bob Dylan spielen Bäume eine Rolle.

PRNews Foto/Columbia Records

„Tempest“: Dylans neues Album

Die neuen Songs

Dylan zitiert aus historischen Balladen, er vermischt Lebensphilosophie mit Liebesgeschichten. Im ersten Song, „Duquesene Whistle“, schrammelt er mit seiner Band fröhlich vor sich hin, fast ausgelassen in gehetztem Tempo, Country-esk, samt Slide-Guitar und E-Gitarre: „You’re the only thing alive that keeps me going/You’re like a time bomb in my heart.“ Und er fragt sich, ob die alte Eiche, auf die sie früher immer geklettert sind, wohl noch steht.

Darauf folgt das melancholische „Soon after Midnight“ - auch dieser Song mit Country-Einsprengseln. „A girl named honey took my money/she was passing by/It’s soon after midnight/and the moon is in my eye.“ Danach „Narrow Way“ - noch mehr Country-Feeling mit E-Gitarren-Geschrammel. Er will seinen Kopf in ihren Brüsten vergraben. Ein Song - ein Riff. „This is hard country to stay alive in.“

„I pay in blood, but not my own“

Dann eine Ballade, erstmals kippt man in folkiges „Dylan-Feeling“: „Long and Wasted Years“. Ein Mann blickt zurück auf ein Leben voll verbrannter Erde. „So much for tears/so much for long and wasted years.“ Darauf folgt mit „Pay in Blood“ eine aufgekratzte, kämpferische Nummer mit autobiografischen Anklängen. Wie er bis jetzt überleben konnte? Das weiß keiner. Trotzig kommt der Song daher: „I sleep alone/I pay in blood/But not my own.“

Mit „Scarlet Town“ folgt eine repetitive, eingängige Ballade - vielleicht jener Song, der am ehesten im Gedächtnis bleibt. Jemand liegt im Sterben in Sarlet town. Die Mittagshitze brennt, die Hölle selbst geht auf Scarlet nieder - aber sie kommt zu spät. Mittendrin ein schönes, röhrenverstärktes, nicht gehetztes Gitarrensolo. Dann „Early Roman Kings“, eine bluesige Nummer. Dylan stellt klar: „I’m not dead yet/My bell still rings/I keep my fingers crossed/Like the early roman kings“.

Dylan sollte öfter singen

In „Tin Angels“ breitet Dylan zu Banjo- und Klaviergeklimper episch eine Tragödie aus. Er singt dabei richtiggehend - im Gegensatz zu vielen anderen der Tracks, die von seinem charakteristischen sprechgesanglichen Singsang gekennzeichnet sind. Dylan sollte öfter singen.

Inhaltlich begegnet man einem tragischen Dialog. Sie sagt zum Mörder: „Du hast meinen Mann getötet?“ Er: „Was heißt deinen Mann? Ich habe einen Sünder dem Wind übergeben.“ Da will auch sie nicht mehr leben: „You died for me/and I would die for you/She put the blade through her heart.“

dapd/ddp/AP

Dylan 1969 beim Woodside Bay Festival in England vor rund 200.000 Menschen

Mit DiCaprio in der Unterwelt

Die letzten beiden Songs sind jene, über die bereits im Vorfeld der Albumveröffentlichung am meisten geschrieben wurde. „Roll on John“ ist eine einfach gehaltene Ode an John Lennon: „Shine your light/Move it on/You burnt so bright/Roll on John“. Und im 14-minütigen „Tempest“ erfindet Dylan die „Titanic“-Geschichte neu. Mit an Bord: Leonardo DiCaprio.

Dylan dazu gegenüber dem „Rolling Stone“-Magazin: „Yeah, Leo. I don’t think the song would be the same without him. Or the movie.“ Es wird geschlägert in den Lyrics, „the orchestra was playing songs of fading love“, Maschinen explodieren, Leiber fliegen durch die Gegend, die „Titanic“ „versinkt in der Unterwelt“.

Dylan führt die losen Enden zusammen

In „Tempest“, dem Album, führt Dylan also noch einmal alles zusammen. Die „Roman Kings“ werden zum Riff von Muddy Waters „Mannish Boy“ beschworen - nach dessen Textzeile „Like a Rolling Stone“ sich die Stones benannt haben (und auch einer von Dylans größter Hits heißt so). In „Roll on John“ huldigt er John Lennon von den Beatles. „Tin Angel“ baut auf einer Textzeile von Woody Guthrie auf. Die Musik der Songs vereint Country, Folk und Blues. In den Texten wird das Storytelling der alten Amerikana beschworen.

Aber ist das jetzt ein Proseminar für „Dylanologie“-Studenten und Musikhistoriker mit Hang zur Nostalgie? Oder nach langem wieder ein Album, das man immer wieder auflegen möchte, von dem man nach einiger Zeit den einen oder anderen Refrain auswendig im Gedächtnis behält?

Ersteres ist es definitiv. Letzteres nur bedingt - auch wenn man das nach einmaligem Hören noch längst nicht letztgültig beantworten kann. Dylan mag es eben verzopft und verkopft, Indie-Pop-Hymnen sind von ihm keine mehr zu erwarten. Warum eigentlich? „The answer, my friend, is blowing in the wind.“ Er hat ja schon genug davon abgeliefert.

Zusammengeschweißt am Himmelstor

Trotzdem kann auch die jüngere Generation an Musiknerds etwas von ihm lernen. Zum Beispiel Jack White. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, brachte Dylan White sein Hobby bei: Schweißen. Aber es wäre nicht Dylan, wenn nicht selbst dabei auch etwas für die alte Garde abfallen würde.

Paul Simon hat er ein selbst geschweißtes Tor verkauft - vielleicht eine Anspielung auf das Alter der beiden - „Knockin’ on Heaven’s Door“. Aber mit „Tempest“ hat der 70-Jährige ja eindrucksvoll und gut gelaunt bewiesen: „I’m not dead yet.“

Simon Hadler, ORF.at

Links: