„Das wollen Revolutionäre sein?“

Harry Gelb ist Fixer, Frauenheld und ein großer Skeptiker - der Welt der hohen Kultur gegenüber genauso wie jener der Gegenkultur. Harry Gelb ist das literarische Alter Ego des deutschen Autors Jörg Fauser, der vor genau 25 Jahren unter nie gänzlich geklärten Umständen im Alter von 43 Jahren verstarb.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

In „Rohstoff“, seinem großen, autobiografischen Roman, schreibt Fauser über Harry Gelbs Besessenheit von dem Wunsch, ein wichtiger, wahrgenommener Schriftsteller zu werden. Mindestens genauso besessen war Gelb/Fauser in jungen Jahren aber von „Brown Sugar“ - Heroin. „Tophane“, so heißt eines der berühmtesten Gedichte Fausers, und in Tophane, einem Stadtteil von Istanbul, befand er sich auch als 23-Jähriger ein Jahr lang, von 1967 bis 1968. Der Hippie-Tross Richtung Nahost war durch die Stadt gezogen, aber ein harter Kern blieb hängen - die Junkies von Tophane, und Fauser war einer von ihnen.

Nur dass er zwar immer unter Menschen sein musste, aber nie einer Gruppe angehören wollte. Er saß in seinem Hotelzimmer, das er gemeinsam mit dem Maler Ede (so nennt er ihn zumindest in „Rohstoff“) bewohnte. In schmuddelige Notizbücher, seine „Kladden“, kritzelte er Texte. Später schrieb er auf einer Schreibmaschine mit türkischer Tastatur. Fauser glaubte daran, dass man sich beim Schreiben an das halten solle, was man mit eigenen Augen sah, was man selbst erlebte. Alles andere seien langweilige Märchen.

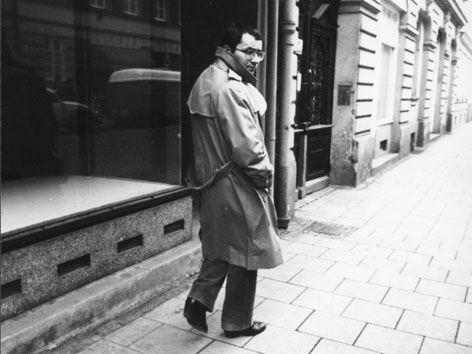

Privatarchiv

Überrall dabei sein, nirgends dazugehören

Zitat aus „Rohstoff“:

Fauser/Gelb im besetzten Haus - er nahm die Bobos vorweg:

„‚Du wirst sehn‘, sagte er zu mir, während er sich für die Arbeit fertig machte, ‚bald holen sie ihre Bücher und Möbel und richten sich häuslich ein. Dann kommen die Stundenpläne an die Wand und die Mao-Poster, dann kommt die Stereoanlage, und dann die Freundinnen und die Schwestern und die Eltern auf Besuch. Die Teppiche, die Topfpflanzen, die Gesammelten Werke von Enver Hodscha, das gemütliche Heim. Das sind Leute, die alles wollen, Bourgeoisie und Boheme, Karriere und Revolution. (...) Das wollen Revolutionäre sein? Das sind die neuen Sozialdemokraten.‘ Es wunderte mich nicht, dass Dimitri, als später die Zimmer verteilt wurden, nur eine Dachkammer bekam. Die Rocker bekamen den Keller.“

„Und überall lagen Bücher herum“

Fausers Blick war dabei nicht kalt oder gnadenlos. Er erzählte darüber, was er sah, und konnte trotz der Drogen überraschend klar denken. Die Hippies verachtete er zwar - so wie er später Spontis, Kommunisten, New Wave und Punk verachten sollte, so wie er die Spießer verachtete. Verachtung - das hieß aber noch lange nicht, dass er sich nicht unter genau diese Leute mischte, mit ihnen soff, schlief und zusammenlebte. Verständnis hatte er jedoch nur für die, die aus jedem Referenzsystem herausgefallen waren.

Zurück in Deutschland hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, etwa als Gepäckträger auf dem Flughafen und als Sicherheitsmann. Er hauste einmal hier, einmal dort, einmal in einem besetzten Haus, dann wieder bei einer seiner Freundinnen. Der Rockmusiker Achim Reichel, für den Fauser Liedtexte verfasste, beschrieb eines von Fausers Domizilen so: „Eine Matratze auf dem Boden, ein paar Kisten mit seinen Klamotten, und überall lagen Bücher herum, ziemlich spartanisch.“

Nebenher verarbeitete Fauser seine Zeit in der Türkei literarisch. William Burroughs war in doppelter Hinsicht wichtig: Durch die literarische Cut-up-Methode und den Vorschlag eines medikamentösen Drogenentzugs - von Junkie zu Junkie, als Fauser Burroughs in London traf.

Kneipen, Nachtclubs - und der Kulturbetrieb

Erfolg wollte sich noch lange nicht einstellen, und Fauser ersetzte das Heroin durch Bier und Schnaps. In Sachen Literatur hagelte es lange Zeit nur Absagen von Verlagen. Aber Fauser schrieb trotzdem Gedichte und Storys - und arbeite vor allem journalistisch: Er schrieb legendäre Rezensionen, Reportagen und Essays für verschiedenste Zeitschriften, vom „Playboy“ bis hin zu Independent-Zeitschriften und Stadtzeitungen von Frankfurt, München und Berlin bis Bern. Seine Texte atmeten Gegenwart. Er war ein ständiger Skeptiker, mit viel Humor, einer musikalischen Sprache, trocken geerdet.

Fauser soll Sätze regelrecht in seine Olympia-Schreibmaschine gehämmert haben, manisch porträtierte er seine Welt, in welchem Genre auch immer. Seine Welt, das waren neben der Literatur- und Kulturszene vor allem billige Kneipen und Nachtklubs geworden. Seine Sauftouren waren legendär, viele seiner Kompagnons - Verleger, Musiker, andere Schriftsteller - sollten später über solche gemeinsamen Nächte schreiben. Fauser trank sie alle unter den Tisch, bis zur Bewusstlosigkeit. Mithalten konnten nur die echten Säufer, die schon zu Mittag am Tresen standen.

Privatarchiv

Dichter, Journalist, Krimiautor - Fauser ließ sich nicht festlegen

Gute Tipps von Burroughs

Und so wurden nach den Junkies eben Trinker, Prostituierte und Kleinkriminelle zu Fausers literarischem Stoff, vom Gedicht über den Essay bis hin zu den Krimis; parallel dazu aber auch der Kulturbetrieb und die Medienszene. Fausers Werk spiegelte sein offenes Doppelleben in den 80ern wieder.

In einem TV-Gespräch mit Helmut Karasek, das am Ende von „Rohstoff“ abgedruckt ist, sagt Fauser: „Und ich glaube, dass man wirklich, wenn man ehrlich ist, nur über das schreiben sollte, was man kennt. Und es tut mir leid, ich habe halt lange Jahre diese Leute kennengelernt, und ich finde schon, dass das auch ein literarisches Thema sein darf.“

Privatarchiv/Johannes Dziemballa

Die Fauser-Wende: vom Junkie zum SPD-Mitglied

Vom Cut-Up Burroughs’ hatte sich Fauser abgewendet, vor allem aus Gründen notorischer Erfolglosigkeit heraus. Es ereilte ihn die Erkenntnis: Ein Schriftsteller, der nicht gelesen wird, ist eine tragische Figur. Fauser schrieb nun straighte Storys, und zu seinen Vorbildern zählten neben Jack Kerouac und Charles Bukowski (den Fauser in den USA besuchte und einen wunderschönen Essay darüber schrieb) Autoren wie Joseph Roth und Hans Fallada. Doch auch jetzt war ihm der Aufstieg in den großen deutschen Literaturbetrieb versagt.

Von ihm aus Krimi - Hauptsache gut geschrieben

Fauser blieb bei der Stange - schließlich hatte er schon mit 13 zu schreiben begonnen, da kam es auf ein paar Jahre mehr nicht mehr an. Er besann sich seiner Liebe zu Raymond Chandlers Philip Marlowe und Dashiell Hammetts Sam Spade. Wenn die Leute Krimis lesen wollten, dann schrieb er eben Krimis, es gab ja nachahmenswerte Vorbilder und nicht nur Meterware in diesem Genre.

Fauser erlesen

Fausers Gesamtausgabe ist im Alexander-Verlag erschienen. Rechtzeitig zum Todestag sind seine drei Romane „Der Schneemann“, „Schlangenmaul“, „Rohstoff“ und das Romanfragment „Die Tournee“ auch als E-Books erhältlich. Im Diogenes-Verlag ist die Gesamtausgabe im Taschenformat erschienen.

Schon der erste Versuch glückte. 1981 landete er mit „Der Schneemann“ einen Bestseller. In der Story gerät ein kleiner Gangster zufällig an die ganz große Menge Drogen. Er will den Stoff verkaufen, was ohne Kontakte nicht einfach ist, und wird von den beklauten Mafia-Bossen durch halb Europa gejagt. Der Roman wurde mit Marius-Müller-Westernhagen verfilmt.

Fauser bewegte sich nun in einer neuen Welt. Nach „Der Schneemann“ folgte mit „Das Schlangenmaul“ (Korruption und Esoterik als Themen) ein zweiter großer Erfolg im Krimifach, dazwischen war das autobiografische „Rohstoff“ erschienen. Fauser sagte in dem TV-Gespräch mit Karasek, es sei letztlich egal, in welche Art von Geschichte man seine Gedanken kleide - solange sie gut erzählt sei und interessante Themen angepackt würden. Gut erzählt, interessante Themen - damit meinte Fauser das Gegenteil der Schreibe von Grass und Walser. Fauser verachtete das, was er die „sogenannte deutsche Literatur“ nannte, und bestand auf seinen Außenseiterstatus.

Von Reich-Ranicky eingestampft

Die Abneigung zum Literaturbetrieb war gegenseitig. Als Fauser, nachdem er mit „Der Schneemann“ bereits Erfolg gehabt hatte, beim Klagenfurter Bachmann-Wettlesen mit einer Kurzgeschichte antrat, wurde er von Juror Marcel Reich-Ranicky in den Boden gestampft. „Sie gehören hier nicht her“, sagte dieser und kanzelte Fausers Stil als kunst- und gefühlloses Geschreibsel von der Qualität eines Groschenromans herab. Für einen deutschen Bukowski war kein Platz in der Welt der Grass und Bölls.

Zitat aus „Die Tournee“

Das waren die letzten Zeilen, die Fauser vor seinem Tod schrieb:

„Schreiben war gut. Besser als die Gemeinschaft mit Menschen war, über sie zu schreiben, und dann nicht an ihnen haften zu bleiben, sondern weiterzuhüpfen wie die Kugel im Roulettekessel.“

Fausers leben veränderte sich. 1985 heiratete er Gabriele Oßwald und bezog mit ihr eine schöne Wohnung in München. Die Bücher lagen nicht mehr herum, sie standen in weißen Regalen, und beim Schreiben saß er an einem ordentlichen Schreibtisch. Er unterstützte jetzt die grünen Realos um Joschka Fischer und war sogar Mitglied der SPD. Einen vierten Roman hatte der Schriftsteller in Arbeit. Es sollte diesmal kein Krimi werden, sondern sein Opus Magnum, eine Abrechnung mit der Bundesrepublik aus weiblicher Sicht.

picturedesk.com/Ullstein Bild/Fleitmann

Fauser, ein Jahr vor seinem Tod

Tod auf der Autobahn

Beim Alten blieben nur die feuchtfröhlichen Gelage. Zu seiner verängstigten Frau hatte Fauser bereits vor langem gesagt, sie müsse sich keine Sorgen machen, dass er einmal nicht nach Hause komme, dass ihm etwas passiere - er sei schließlich ein erfahrener Trinker. Doch dann feierte er mit Arbeitskollegen einer Zeitschrift seinen 43. Geburtstag. Als Fauser in den frühen Morgenstunden vom Lokal aufbrach, war er ordentlich besoffen. Zwei Stunden später wurde er auf der Autobahn, wo er offenbar zu Fuß unterwegs gewesen war, von einem Lkw erfasst und getötet.

Was in diesen zwei Stunden vorgefallen ist, darüber gibt es viele Spekulationen. Er könnte wieder einmal in einem Puff gewesen sein und irgendwie könnte das Rotlichtmilieu mit seinem seltsamen Tod zu tun haben, vielleicht sogar wegen einer brisanten Recherche. Oder er könnte Selbstmord begangen haben. Das wiederum glauben weder seine Frau noch seine Freunde. Erstens seien die Dinge nicht schlecht für ihn gelaufen. Und zweitens bringe sich ein vom Schreiben besessener Schriftsteller wie Fauser nicht um, wenn er gerade an Seite 184 seines neuen, vielversprechenden Romans sitzt.

„Aus der Nähe sah dieses Pflaster interessant aus“

Am Ende von „Rohstoff“ erzählt Fauser davon, wie er sich einmal nach einer Lesung vollaufen ließ und dann mit einem Tritt aus dem Lokal befördert wurde, weil er nicht bezahlen konnte: „Aus der Nähe sah dieses Pflaster interessant aus, es gab sogar einen Riss, der durch den Asphalt lief, und in dem Riss sproß ein Grashalm. Wenn das so ist, dachte ich, kannst du auch aufstehn.“

Gut möglich, dass er am Morgen seines Todes einfach nur sturzbetrunken war und eine Abkürzung über die Autobahn für eine kluge Idee hielt. Wer schon so viel überlebt hat wie Fauser, der hält sich im Suff schnell einmal für unsterblich. Nur - diesmal stand Fauser nicht mehr auf, diesmal kehrte er nicht mehr Heim zu seinen vielen Büchern, seiner Olympia und seiner Frau. Unsterblich war dann doch nur Harry Gelb.

Simon Hadler, ORF.at

Links: