Berechnete Bilderwelten

Der Informatiker Ramesh Raskar leitet das Projekt Camera Culture am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mit seinen Projekten erweitert er die Möglichkeiten der digitalen Bildaufzeichnung. Im Gespräch mit ORF.at erläutert er seine Sicht auf die kommenden Umbrüche in der Fotografie.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

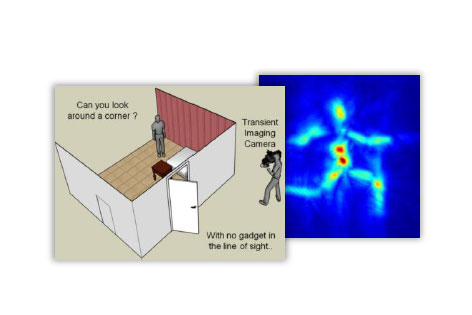

„Ich wollte etwas bauen, das so funktioniert, als würde es mir eine Superkraft verleihen“, sagt Raskar. „Also wollte ich eine Kamera konstruieren, die um die Ecke sehen kann.“ Zwei Jahre lang haben Raskar und sein Mitarbeiter Andreas Velten in Boston an dem Projekt mit dem Namen CORNAR gearbeitet. Schließlich schafften sie es, eine solche Kamera herzustellen.

Das Gerät hat neben dem Objektiv einen sehr schnellen Laser, der eine Serie von Lichtblitzen in den Raum schickt. Das Kamerasystem misst die Laufzeiten des reflektierten Lichts und errechnet daraus ein dreidimensionales Bild. Dabei ist es nicht notwendig, dass das Objektiv direkten Blickkontakt mit dem Motiv hat. Es genügt, wenn die Blitze von einer geeigneten Fläche wie einer Tür ans Ziel und wieder zurück gelenkt werden.

MIT Media Lab / Ramesh Raskar

Eine offene Tür genügt als Reflexionsfläche für die Laserblitze

Fotografieren mit Lasern

Projekte mit Hochgeschwindigkeitskameras bilden einen wichtigen Schwerpunkt in der Arbeit des im indischen Bundesstaat Maharashtra aufgewachsenen MIT-Wissenschaftlers. Der Schritt von der Grundlagenforschung, in der Raskar und sein Team mit einer Kamera, die eine Billion Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, ein Lichtbündel auf seinem Weg durch eine Glasflasche verfolgen, hin zur konkreten Anwendung ist dabei nicht groß.

„Der Preis der Femtosekundenlaser, mit denen wir arbeiten, wird sinken“, sagt Raskar. „Wenn man sie in Autos einbaut, könnten die Bordkameras eine Gefahr schneller erkennen als der Mensch und ihm dabei helfen, Gegenmaßnahmen einzuleiten.“

Bilder aus dem Rechner

Im Juli 2012 war Ramesh Raskar eine Woche an der TU Wien zu Gast, um im Rahmen eines Seminars mit Doktoranden über neue Trends in der Fotografie zu arbeiten. An herkömmliche fotografische Geräte und Abläufe erinnern seine Projekte nur noch am Rande. In ihnen spielt der Computer eine mindestens ebenso große Rolle wie die verwendeten optischen Systeme. So ist die Lichtfeldfotografie, wie sie von der US-Firma Lytro bereits in den Massenmarkt eingeführt wurde, in Raskars Forschungsfeld, der „Computational Photography“, noch ein eher konservatives Produkt.

Die Lytro-Kamera liefert Bilddateien, bei denen der Nutzer im Nachhinein am Computer festlegen kann, wo die Schärfeebene liegen soll. Was zunächst wie ein Party-Gimmick klingt, lässt sich auch in der professionellen Fotografie sinnvoll einsetzen, etwa zur Korrektur optischer Fehler. Die Lichtfeldfotografie sieht Raskar daher als Fähigkeit von Kameras der nahen Zukunft - ebenso wie die Möglichkeit, aus einem einzigen Schuss in der Kamera sehr schnell ein Bild mit hohem Kontrastumfang errechnen zu können (Single Shot HDR) - bisher ist dafür noch eine ganze Bildserie nötig.

ORF.at/Günter Hack

Ramesh Raskar mit seinem günstigen Diagnosegerät für Augenkrankheiten

Mit Smartphones gegen Augenkrankheiten

Raskar und seine Mitarbeiter kümmern sich auch um die Weiterentwicklung von Blitzgeräten und Bildschirmen. Sie denken dabei über Hightech-Lösungen hinaus. So entwickelten sie im Rahmen ihres Projekts NETRA eine simple und billige Optik, die mit einem Smartphone-Bildschirm kombiniert werden kann und zusammen mit einer entsprechenden App Augenärzte bei der Diagnose von Fehlsichtigkeit und Grauem Star unterstützt.

Während sich Traditionalisten unter Camera Culture die Pflege schöner Geräte wie Fachkameras oder einer Leica M3 vorstellen mögen, denken Raskar und seine Mitarbeiter die Fusion von Fotografie und Informatik konsequent weiter. Die Form der meisten Digitalkameras, die ihren analogen Vorgängern in vielen Punkten ähneln, täuscht die Anwender über die Tatsache hinweg, dass das Gerät Bilder nicht nur erfasst, sondern vor allem rechnerisch rekonstruiert. Der Schwerpunkt des bildgebenden Verfahrens verschiebt sich also von der Aufnahme hin zur vollautomatischen oder vom Menschen geleiteten Nachbearbeitung.

Fotografieren ohne Licht

„Die Vorstellung davon, was eine Kamera ist, ändert sich sehr schnell“, so Raskar. „Ich glaube, dass es ein neues Gerät geben wird, das herkömmliche Kameras in den meisten Anwendungsgebieten überflüssig machen wird. Die Leute werden sagen: Oh du hast eine Kamera, die bloß Bilder machen kann? Wir werden ein Gerät haben, das die Realität auf interessantere Art und Weise erfasst.“

Selbst ob bei den Aufnahmen noch Licht im Spiel sein wird, ist ungewiss. „Man kann sich auch eine Kamera vorstellen, die reflektierte Schallwellen in Bilder umrechnet“, sagt Raskar. In vielen Fällen sei es auch schlicht nicht mehr nötig, ein Foto zu schießen, weil von einem Motiv wie dem Eiffelturm schon bessere freie Bilder im Internet existierten. Der deutsche Medienkünstler Sascha Pohflepp etwa habe schon 2006 eine „blinde“ Kamera ganz ohne Objektiv vorgestellt, die den Standort des „Fotografen“ registriert und bei Druck auf den Auslöser schlicht Bilder der Gegend aus dem Netz herunterlädt.

Erleben im Netz

Auch wenn Raskar für herkömmliche Kameras noch spezialisierte Anwendungsbereiche sieht - die vernetzten Handykameras, Web-Fotodienste und Sozialen Netzwerke sind für ihn wichtiger. „Wir langweilen uns beim Anblick von Fotos doch schon heute“, sagt er, „eigentlich interessiert sich niemand für den Eiffelturm. Wir interessieren uns für die Menschen, die wir lieben.“ Automatische Gesichtererkennung und neue Formen der Bildersuche etwa sollen die Fotos der Anwender anreichern und in neue Zusammenhänge bringen.

„Es werden immer noch mehrere Millionen herkömmlicher Schnappschusskameras und DSLRs pro Jahr verkauft“, sagt Raskar. „Tatsächlich laufen aber gerade Milliarden Menschen mit einer Kamera in ihrer Tasche herum, die in ihr Mobiltelefon eingebaut ist. Der entscheidende Unterschied besteht darin, ob eine Kamera allein für sich steht oder ob sie vernetzt ist. Wir wollen nicht das Bild, sondern das Erlebnis aufnehmen und an unsere Freunde weitergeben.“

Smarte Brillen

In diese Richtung bewegt sich auch Google. Anlässlich seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O 2012 hat der Konzern unlängst Furore mit den ersten Vorserienmodellen seiner Datenbrille Google Glass gemacht. Der Videostream mehrerer Fallschirmspringer und anderen Sportler, die mit Google Glasses ausgestattet waren, wurde bei der Hauptpräsentation von Firmenchef Sergey Brin live in die Halle übertragen.

Googles Datenbrillen, die nicht nur Zusatzinformationen für den Alltag der Nutzer bieten, sondern auch als vernetzte Digitalkameras ihren Dienst tun können, sind für Ramesh Raskar keine bloßen Gimmicks: „Ich hoffe, dass sie sich durchsetzen werden. Sie sind das Ergebnis von zwanzig Jahren Forschung. Ich kenne die meisten Leute aus dem Google-Projekt persönlich, sie sind sehr klug und werden etwas Großartiges schaffen, einen neuen Zugang zur Welt bieten.“

Kameras ohne Zwischenräume

Im Lauf des derzeitigen Entwicklungsschubs könnte auch die Kamera selbst verschwinden, glaubt Raskar, unter Hinweis auf ein Projekt am MIT, in dessen Rahmen lichtempfindliche Nanotech-Gewebe für „sehende“ Militäruniformen entwickelt werden.

„Unser traditioneller Begriff ‚Kamera‘ unterstellt ja, dass es im Gerät einen Raum gibt, zwischen Optik und dem Aufzeichnungsmedium wie dem Film oder einem Sensor. Wir können uns eine Kamera ohne Raum darin nicht vorstellen. Aber eines Tages wird es so laufen wie bei der Umstellung von Röhrenfernsehern auf LCDs und wir werden flache ‚Kameras‘ haben.“

Die Verschmelzung von Kamera und Computer wird auch eine neue Bildästhetik hervorbringen, ist sich Ramesh Raskar sicher. „Ich baue Werkzeuge für Künstler“, sagt er, „Die Fotografie hat den Fotorealismus in der Malerei zunächst überflüssig gemacht. Die meisten wichtigen Künstler haben dann nicht mehr fotorealistisch gemalt, sondern abstrakt. Ich glaube, das gleiche passiert nun auch mit Kameras, mit der Fotografie.“

Günter Hack, ORF.at

Links: