Vom Heilsbringer zur Hassfigur

Eigentlich hatte Napoleon den russischen Zaren Alexander I. „nur“ zur Einhaltung der Kontinentalsperre (Handelsembargo) gegen England zwingen wollen. Doch seit sich Alexander und Napoleon im Juni 1807 auf einem Floß auf der Memel persönlich begegnet waren und mit gegenseitigen Schmeicheleien eine neue Europa- und Weltordnung entworfen hatten und gleichzeitig ihre je eigenen Hegemoniebedürfnisse bedienten, war klar: Am Ende konnte alles nur in einem großen Missverständnis münden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Napoleon, der mit seinen militärischen Erfolgen dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation endgültig den Todesstoß gab und sich selbst zum Kaiser krönte, war ein großer Stratege, Taktiker und Feldherr. Aber, er beherrschte eine Tugend nicht, wie der Historiker Adam Zamyoski in seinem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch zum Jahr 1812 erinnert: seine Verbündete als Partner auf gleicher Augenhöhe zu behandeln und nicht wie Vasallen.

Viele deutsche Denker, die Napoleon um 1800 noch als Befreier gepriesen hatten (man denke an das Projekt des Philosophen Friedrich Schlegel, der 1802 mit der Absicht nach Paris gegangen war, eine „Zentralakademie deutscher Schriftsteller“ auf französischem Boden zu gründen, um die Verschmelzung der französischen und deutschen Nation zu befördern), waren nach 1806 in eine Gegenposition getreten. War einem Goethe Napoleon noch „sein Kaiser“, so standen die deutschen Idealisten gegen den korsischen Parvenü auf. Dichter wie Ernst Moritz von Arndt halfen der Figur von Napoleon in der Artikulation des eigenen Nationalismus auf die Sprünge.

„Der Hass auf die Franzosen“

Wenn sich nach 1806 in Wien so etwas wie ein neues „österreichisches“ Nationalgefühl bildete (das zugleich eines mit gesamtdeutschem Anspruch sein musste), dann eines, das aus der durch Napoleon zugefügten Demütigung entstanden war. „Österreichs natürliches Bedürfnis, die demütigende Niederlage wettzumachen und einige der Verluste zurückzuerhalten, fand (...) großen Zuspruch“, erinnert Zamoyski an die Haltung vieler Adeliger auf österreichischem Boden: „Im Jänner 1808 vermählte sich Kaiser Franz zum dritten Mal. Seine Braut, Maria Ludovika war die Tochter des von Napoleon verjagten habsburgischen Generalcapitäns der Lombardei, des Erzherzogs Ferdinand, und das war nur einer der Gründe für ihren Hass auf die Franzosen.“

Der Traum vom neuen Reich

„Kaum war das (Heilige Römische) Reich aufgelöst, da verschwand es auch aus der politischen Wirklichkeit. Aber es lebte fort im ‚Traum vom Reich‘, der sich zunächst mit harmlosen, bloß romantischen, bald jedoch mit nationalen und nationalistischen Elementen füllte, ehe er sich zum Albtraum der deutschen, aber auch europäischen Geschichte entwickelte.“ (Johannes Willms, „Nationalismus ohne Nation“)

Auch der von Franz eingesetzte Graf Johann Philipp von Stadion richtete alle Vorbereitungen für eine neue militärische Konfrontation unter dem Schlagwort eines „nationalen deutschen Krieges“ gegen die Vormacht Frankreichs ein (der Frieden von Schönbrunn nach den Schlachten von Aspern/Essling und Wagram hatte diesem Bestreben freilich bald ein Ende gesetzt).

Russischer Zar als Retter?

So blieb, nicht nur den vielen mit in den Kampf gezogenen deutschsprachigen Denkern, nach der Diskreditierung von Preußen und Österreich nur noch der russische Zar als Lichtfigur eines Kampfes gegen den Korsen. „Im November 1810 erfuhr Napoleon von (seinem Außenminister, Anm.) Jean-Baptiste de Chamagny, dass sich in Deutschland eine ‚gewaltige Revolution‘ vorbereitete, deren Inspiration ein Nationalhass auf Frankreich sei“, erinnert Historiker Zamoyski. Und Napoleon wollte seinerseits den, wie er es wörtlich festhielt, „deutschen Nationalgeist ausmerzen“.

Diese knospende Pflanze konnte Napoleon nur vertilgen, wie Zamoyski schließt, „wenn er sie von ihrer Hauptnahrungsquelle abschnitt, und die war Russland“.

Public Domain

Der württembergische Adelige Christian Wilhelm von Faber du Faur war nicht nur einer von zehntausend deutschsprachigen Mitkämpfern in der Armee Napoleons. Mit seinem Skizzenbuch wird er viele Etappen des Russland-Zugs für die Nachwelt - in teils drastischen Skizzen, Stichen und Bildern - festhalten.

Russische Skepsis gegen Frankreich

Zar Alexander wiederum hatte Napoleon, von dem er ja in Tilsitt noch persönlich umgarnt worden war, mit Skepsis beäugt. Eine mögliche Vermählung einer seiner Schwestern mit dem französischen Kaiser stieß am Hof in St. Petersburg auf wenig Begeisterung. Napoleon brauchte wiederum einen Thronfolger, und der war mit Kaiserin Josephine, die das gebärfähige Alter hinter sich gelassen hatte, nicht zu bekommen.

Doch der Zar hielt den französischen Kaiser so lange hin, bis sich dieser nach Österreich wandte und die Tochter von Franz II., Marie Louise, zuerst fernehelichte und schließlich im Louvre endgültig zur Angetrauten nahm - Klemens Wenzel Lothar von Metternich, der den Wiener Kaiser auf dem Hochzeitsbankett in Paris vertrat, trank bei dieser Gelegenheit auf Napoleon mit den Worten „Auf den Kaiser von Rom!“.

Die Kontinentalsperre

Mit der am 21. November 1806 erlassenen Kontinentalsperre, durch die europäische Häfen für den Handel mit Großbritannien gesperrt wurden, wollte Napoleon London zur Beendigung einer Blockade zwingen, welche die Briten am 16. Mai 1806 über alle von Frankreich kontrollierten Staaten zwischen Brest und der Elbe-Mündung verhängt hatten. Außerdem wollte der Korse britische Unterstützungszahlungen an Gegner Frankreichs unterbinden.

Die Sprache wird rauer

Im Streit um Polen hatte der russische Zar im Frühsommer 1810 mit dem Taktieren um seine Schwester Anna eine Trumpfkarte im Ärmel verloren. Gegen die Braut Anna (die jüngere Schwester des Zaren) und damit eine symbolische Vermählung von „West-Rom und Ost-Rom“ hätte Napoleon die Idee einer Wiederherstellung eines Königreiches Polen (die seit der Einrichtung des Großherzogtums Warschau 1807 nahe lag) wohl komplett fallengelassen.

So standen immer unerfreulichere Töne im Raum: Alexander deutete die Lockerung der Kontinentalsperre an, und Napoleon nahm gegenüber dem russischen Botschafter, Fürst Kukarin, das Wort „Krieg“ in den Mund. Sollte Russland unter dem Vorwand der polnischen Frage eine Annäherung an England anstreben, würde das Krieg bedeuten.

In Napoleons Konzept eines neu geordneten Europas sollte Russland seine Ansprüche auf den Osten Europas beschränken. Napoleon fürchtete eine Einmischung Großbritanniens in das von Frankreich besetzte und relativ instabile Spanien. Eine offene Ostflanke konnte er eigentlich nicht brauchen.

Durchmarschrecht Richtung Osten

Am 24. Februar 1812 zwang Frankreich Preußen in einen Vertrag, in dem sich das Königreich zur Stellung eines Hilfskorps verpflichtete und das Durchmarschrecht für einen eventuellen Krieg gegen Russland gewähren musste.

Im Juni begann die Invasion Russlands. Zum linken Flügel gehörte das preußische Hilfskorps, den rechten Flügel bildeten 40.000 Österreicher unter Marschall Karl Philipp von Schwarzenberg (dem späteren Sieger in der „Völkerschlacht“ von Leipzig). Die russische Verteidigungsstrategie unter Kriegsminister Barclay de Tolly baute auch auf die Weite des Landes.

Die sich kampflos zurückziehenden russischen Truppen lockten die Invasoren immer tiefer in das Landesinnere - ein Umstand, der von Historikern unterschiedlich bewertet wird. War es Chaos und Unfähigkeit im russischen Hauptquartier oder geniale Taktik, die den Feind immer tiefer in die Falle brachte?

Große Nachschubprobleme

Je weiter die Franzosen vordrangen, desto größer wurden ihre Nachschubprobleme. Als die Grande Armee am 18. August Smolensk einnahm, war sie bereits um mehr als die Hälfte geschrumpft. Warum marschierte Napoleon gegen den Rat seiner Generäle immer weiter? Militärexperten interpretieren einen Stopp seiner Kampagne als Eingeständnis eines Irrtums. Napoleon war zum Erfolg verdammt.

Die Schlacht von Borodino

Bei Borodino, etwa 100 Kilometer vor Moskau, stellt sich der neu ernannte russische Oberbefehlshaber, Fürst Michail Ilarionowitsch Kutusow, am 7. September den französischen Truppen entgegen. Eine für alle Seiten verlustreiche Schlacht war das Ergebnis: Die Franzosen behielten zwar die Oberhand, doch die Russen konnten sich geordnet zurückziehen, ein Umstand, den bekanntlich Lew Tolstoi in „Krieg und Frieden“ in epischer Breite und mit großer Bewunderung schilderte.

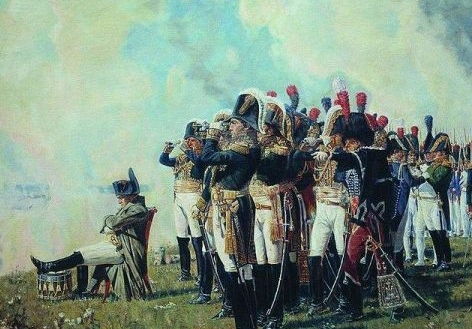

Public Domain

Napoleon in Borodino: Eine Szene, die nicht zuletzt russische Historienmaler im späten 19. Jahrhundert faszinierte

Napoleon in Moskau

Napoleon zog am 14. September in Moskau ein, das Kutusow räumen hatte lassen. Der kurz darauf ausgebrochene Brand Moskaus dürfte vom Militärgouverneur der Stadt, Fedor Wassiljewitsch Rostoptschin, angeordnet worden sein, um alles zu vernichten, was den Franzosen von Nutzen sein konnte, vor allem Vorratslager.

Public Domain

Zuerst der Versuch einer Annäherung, doch 1812 wird Moskau brennen

Napoleon harrte unschlüssig im Kreml in der Hoffnung aus, der Zar würde ihm die Hand zum Frieden reichen. Doch dieser lehnte jede Verhandlung ab. Am 19. Oktober gab Napoleon den Befehl zum überstürzten Aufbruch.

Niederlage nicht durch kalten Winter bedingt

Adam Zamoyski räumt in seiner Darstellung des Kriegsverlaufs mit der Legende auf, dass es ein extrem kalter Winter gewesen sei, der den Untergang der Grande Armee besiegelt hätte. In den letzten Oktober- und ersten November-Tagen 1812 herrschten glaubwürdigen Quellen zufolge in Russland ungewöhnlich milde Temperaturen.

Als der erste Schnee fiel und strenger Frost bis minus 30 Grad einsetzte, war das Gros der französischen Armee bereits vernichtet. Denn auf dem Rückzug hatten die Russen mit einem von der ganzen Bevölkerung getragenen Partisanenkrieg ihre Zermürbungstaktik fortgesetzt, auch hatten sie das Land verwüstet und damit die Taktik der „verbrannten Erde“ eingesetzt. Ein Rückzug in südlicher Richtung wäre nicht möglich gewesen - Kutusow hatte das mit seinen Truppen blockiert.

Armee als Trümmertruppe

Schließlich kam die Katastrophe beim Übergang über die Beresina vom 28. bis 30. November, als Tausende Franzosen im Fluss ertranken oder russischen Kanonen zum Opfer fielen. Hunger und die nun herrschende Kälte forderten weitere Opfer, besonders unter den Hilfstruppen. Nur noch Trümmer der Grande Armee erreichten die preußische Grenze. Allein die Garde war von 30.000 auf 1.500 Mann zusammengeschmolzen.

Napoleon hatte am 5. Dezember kurz vor Wilna (heute Vilnius) seine aus Russland zurückflutenden Truppen verlassen, um in Eile Paris zu erreichen, nachdem von dort alarmierende Nachrichten zu ihm gelangt waren: Ein General mit republikanischer Gesinnung, Malet, hatte einen Putschversuch unternommen, den Tod Napoleons verkündet und eine provisorische Regierung gebildet. Der Staatsstreich konnte in der Nacht auf den 24. Oktober 1812 niedergeschlagen werden, Malet wurde standrechtlich erschossen.

Der Anfang vom Ende

Doch im Inneren Frankreichs und erst recht bei seinen europäischen Gegnern mehrten sich die Zeichen des Widerstandes gegen Napoleons Herrschaft. Diesem gelang es zwar, nach der Russland-Katastrophe wieder ein 300.000 Mann starkes Heer aufzustellen, mit dem er im Laufe des Jahres 1813 sogar einige Siege verzeichnen konnte.

Doch immer mehr Koalitionen bildeten sich gegen den Herrscher: Einem russisch-preußischen Bündnis schlossen sich im Juni 1813 Schweden und Großbritannien und nach einigem Zögern im August auch Österreich an, während in Spanien der britische Feldherr Arthur Wellesly, der Herzog von Wellington, in Madrid einzog und später die Franzosen bei Vitoria im Baskenland besiegte. Die „Völkerschlacht“ bei Leipzig im Oktober 1813 bedeutete dann den endgültigen Zusammenbruch von Napoleons Herrschaft.

Bis heute ranken sich um den Verlauf des Jahres 1812 zahlreiche Mythen - abhängig auch vom jeweiligen Standpunkt des Historikers. Auch die französische Historikerin Marie-Pierre Rey von der Pariser Sorbonne richtet in ihrem jüngst erschienenen Buch „L’Effroyable tragedie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie“ (Die schreckliche Tragödie. Eine neue Geschichte des Russland-Feldzugs) ihren Blick auf einige Mythen. „Der Rückzug der Russen war kein Zufall und auch kein den Umständen zuzuschreibendes Ergebnis, sondern eine vom Kriegsministerium und dem Führungsstab entwickelte Strategie“, ist ihre Schlussfolgerung.

Reys Thesen beruhen auf Zeitzeugen, die in Hunderten von Tagebüchern, Briefen und Depeschen den Daheimgebliebenen von ihrem Kriegsalltag und ihrem Leid berichteten.

Auch der leidvolle langsame Rückzug der Franzosen sei nicht dem eiskalten russischen Winter zuzuschreiben: Quellen bestätigten, dass die Große Armee bereits vor dem Wintereinbruch mehr als ein Drittel ihrer Soldaten verloren habe. Sie waren an Unterernährung und Krankheit gestorben.

Russen zwangen Napoleon unangenehme Taktiken auf

Der Frage, wie und weshalb Russland Napoleon besiegen konnte, geht der Londoner Historiker Dominic Lieven in seinem Buch „Russland gegen Napoleon. Die Schlacht um Europa“ (Oktober 2011) nach. Dabei kommt Lieven zum selben Ergebnis wie Rey: Russlands Rückzug war geplant und reiflich überlegt. Alexander und sein Kriegsminister Barclay de Tolly hätten bewusst einen Krieg geführt, den der Gegner so nicht wollte. Ihre Strategie, „Napoleons Streitmacht zu zermürben“, wie Lieven schreibt, sei aufgegangen.

Buchhinweis:

C.H. Beck

Adam Zamoyski, 1812. Napoleons Feldzug in Russland, 720 Seiten, C.H. Beck, 29,95 Euro.

Zamoyski, dessen Buch mit dem Titel „1812“ im Original schon 2004 erschienen ist und erst seit diesem Jahr auf Deutsch vorliegt, zeichnet in seiner Geschichte des Russland-Feldzugs das Bild von unverzeihlichen Fehlern und Versäumnissen auf beiden Seiten. Für Zamoyski war der kampflose Rückzug der Russen keineswegs strategische Planung, sondern vielmehr das Ergebnis schlechter Vorbereitungen der Russen. Er unternimmt eine völlige Demontage dieses Mythos und unterstellt dem vielfach verklärten General Kutusow statt Kriegstaktik einfach Ratlosigkeit und Fehlentscheidungen.

Darstellungen und ihr geänderter Fokus

Die Frage, wer von diesen Experten der Wahrheit am nächsten ist, wird die Fachwelt noch über den 200. Gedenktag hinaus beschäftigen. Zamoyski zeigt aber zu Beginn seines Buches selbst ausführlich, wie sehr sich die Interpretation dieser Ereignisse in unterschiedlichen Epochen geändert hat.

Tolstoi selbst hatte sich ja in der Frage der Interpretation des Vorgehens der Franzosen vom Ankläger zum politischen Analysten gewandelt und die Auseinandersetzung als „anhaltenden Kampf zwischen Frankreich und Russland um die Hegemonie“ in Europa interpretiert. Letztlich, so Zamoyski, habe Tolstoj mit „Krieg und Frieden“ erst den Grundstein für eine historiografische Aufarbeitung geliefert und ein Roman das Interesse der Geschichtsdisziplin geliefert.

Links: