Mehr als nur Frischluftzufuhr

Am Wochenende feiert Wien ein grünes Jubiläum: 150 Jahre Stadtpark. Was heute für jeden Städter selbstverständlich ist, kam damals einer Revolution gleich, auch wenn es eine von oben verordnete war: das Anlegen gestalteter Gartenanlagen, die für die Bevölkerung gedacht sind.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Geschichte der Parks begann nicht in Österreich - aber mit dem Stadtpark schloss man sich Anfang der 1860er Jahre doch recht früh dem internationalen Trend an. Die öffentliche, von der k. u. k. Administration ausgegebene Devise lautete: „Eine ansehnliche Stadt muss in ihrem Umfang eine oder mehrere große offene Plätze haben, wo sich das Volk in gewissen Zeitpunkten der Freude oder der Not versammeln und sich ausbreiten kann, wo eine freie und gesunde Luft geatmet und die Schönheit des Himmels und der Landschaft sich wieder zum Genuss eröffnet.“

Stadt Wien

Der Kursalon im Stadtpark; etwa 1890 bis 1905

Ein weiterer - handfester - Grund, der zur Verbreitung der Parks führte, war die hohe Zahl an Tuberkulosekranken, bedingt durch enge Wohnverhältnisse und schlechte Arbeitsbedingungen, wie der Wiener Gartenexperte und Leiter eines Referats der Wiener Stadtgärten, Gerhard Pledl, gegenüber ORF.at erklärt. Denn der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hatte auch seine Schattenseiten. Die Städte wurden immer verwinkelter und die Wohnungen dunkler.

Flanieren statt „unedler“ Tätigkeiten

Sonnenlicht und frische Luft galten als unabdingbar für die Bekämpfung von Tuberkulose. Deshalb sollte sich das Volk vermehrt im Grünen aufhalten und sich im Freien bewegen - allerdings sittsam. Denn Gärten, hieß es damals, erquicken den Stadtbewohner „nicht allein nach der Mühe des Tages mit anmutigen Bildern und Empfindungen, sie ziehen ihn auch, indem sie ihn auf die Schauplätze der Natur locken, unmerklich von den unedlen und kostbaren Arten der städtischen Zeitverkürzung ab und gewöhnen ihn allmählich an das wohlfeile Vergnügen, an die sanfte Geselligkeit, an ein gesprächiges und umgängliches Wesen“.

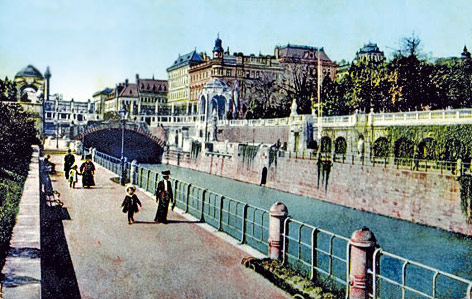

Stadt Wien

Die Wienfluss-Promenade vor 1900

Grünflächen rund um die Stadt gab es an sich genug - vom Wienerwald bis zum Prater. Aber innerstädtisch ging der Platz aus. Als dann durch das Abreißen des Befestigungswalls im Zuge der Vorbereitungen für den Bau des Rings und seiner Prunkbauten auch das Wiener Wasserglacis geschleift wurde, wo das Volk gerne flaniert und zahlreiche Buden mit Getränken zum Verweilen eingeladen hatten, brauchte es Ersatz. Deshalb wurde genau dort, am Wienfluss, der Stadtpark angelegt.

ORF.at/Simon Hadler

Gartenexperte Gerhard Pledl

Landschaftliches Minimundus

Vereinzelt hatten Bürger schon zuvor in privaten Gärten prominieren dürfen. Aber ein von der Stadt für das Volk geplanter und freigegebener Park - das war neu, wenn man vom kleineren und weit weniger aufwendig gestalteten Franz-Josefs-Park am heutigen Franz-Josefs-Kai absieht, den es längst nicht mehr gibt. Und der Kaiser ließ sich nicht lumpen. Er beauftragte mit der Planung und Umsetzung der Wiener Grünflächen den anerkannten Fachmann und ersten Stadtgartendirektor Rudolf Siebeck.

„State of the Art“ waren damals Landschaftsgärten - also wurde auch der Stadtpark als solcher gestaltet. Der einzige Schönheitsfehler - den man geflissentlich ignorierte - war die recht geringe Größe des Areals. Deshalb gibt es statt eines Sees nur einen kleinen Teich, statt einer Hügellandschaft begrünte Unebenheiten und statt einer riesigen Wiese nur einzelne, kleinere offene Grasflächen. In diesem gedrängten Ensemble wurden auch noch großflächig exotische Pflanzen wie Bananenstauden gesetzt. Was imposant sein sollte, wirke heute doch recht manieristisch, merkt Pledl an, der dennoch vom Stadtpark begeistert ist.

Kneippen und Milch trinken

Sich an Herrschaftsgärten wie Schönbrunn orientierend wurden innerhalb des Parks nicht nur zahlreiche Statuen errichtet, sondern auch imposante Architektur angesiedelt - beides übrigens wieder mit Blick auf die Gesundheit. So gibt es einen Kneipp-Brunnen - und die Meierei schenkte ursprünglich Milch an die Bevölkerung aus. Flanieren konnte man weiterhin - an der Wienfluss-Promenade und auf den verschlungenen Parkwegen. Sehen und gesehen werden war die Devise. Zugänge zum Stadtpark gab es von Flussseite, vom Ring und von der Nordseite aus, wodurch der Park auch heute noch vielfältig erlebbar ist.

Hinweise

Im Österreichischen Gartenbaumuseum in der Orangerie Kagran (Siebeckstraße 14) ist dem Thema „150 Jahre Wiener Stadtgärten“ eine liebevoll gestaltete Sonderschau gewidmet. 5. April bis 7. Oktober, montags bis freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr und an den „Grünen Erlebnistagen“ (jeden ersten Donnerstag im Monat) von 10.00 bis 18.00 Uhr

100 Jahre Wiener Stadtgärten

Am 16. und 17. Juni lädt die Stadt Wien zum Jubiläumsfest in den Stadtpark. Geboten werden Musik, Spiele und Kulinarisches.

Stadtparkfest: Programm

Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Bedarf an städtischen Grünflächen jedoch immer größer - aufgrund des sprunghaften Wachstums der Bevölkerung von knapp über einer auf mehr als zwei Millionen Menschen. Der Stadtpark reichte bald nicht mehr aus. Was heute nur noch wenige Menschen wissen: Um Platz zu schaffen, wurden Friedhöfe aufgelassen, Leichen exhumiert und auf der gewonnenen Fläche Parks angelegt. Auf diese Weise entstanden etwa Parks in St. Marx und Währing, die immer noch genutzt werden.

Es blieb nicht bei der Milch

Auch der Stadtpark erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit - bei ruhesuchenden Wienern genauso wie bei Touristen und nicht zuletzt bei Ballbesuchern. Denn der Kursalon Hübner, in dem bereits 1868 das erste Johann-Strauß-Konzert (Sohn) stattfand und in weiterer Folge viele Tanzveranstaltungen, ist bis heute eine gut besuchte Event-Location. Ursprünglich hätte dort - der Gesundheit halber - nur Heilwasser ausgeschenkt werden sollen. Aber dieses Konzept ließ sich nicht durchhalten. Denn die Wiener wollten schon damals lieber feiern und einen guten Tropfen trinken als kneippen und Diät halten. Auch im Park.

Simon Hadler, ORF.at

Links: