Den Realitätssinn hinterfragen

Carolyn Christov-Bakargiev, die Kuratorin der documenta (13), hat bewusst auch wissenschaftliche Präsentationen in ihre Kunstschau integriert. Vor allem der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger sorgt beim Publikum und bei Journalisten für großes Interesse. Die Experimente, die er gemeinsam mit seinen Dissertanten vorführt, sind spektakulär.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Jene Frage, die im Vorfeld das Feuilleton beschäftigt hat und die sich viele Besucher an Ort und Stelle stellen, interessiert Zeilinger kaum, nämlich ob Quantenphysik Kunst sei. Von ORF.at am Eröffnungswochenende darauf angesprochen, ob die Formel „Life is art - art is life“ stimme, winkte er ab: „Das ist mir viel zu theoretisch.“ In einem Interview mit der „Zeit“ war er zuvor deutlicher geworden, was die Gemeinsamkeiten von Kunst und Wissenschaft betrifft: „Intuition und Kreativität sind ihre wichtigsten Werkzeuge, es geht um neue Zugänge für die Untersuchung der Wirklichkeit.“

ORF.at/Simon Hadler

Das Publikum zeigt reges Interesse - und hat keine Berührungsängste

Doch für solche Erwägungen ist jetzt, wo die Ausstellung begonnen hat, keine Zeit. Es gilt, Details mit den Dissertanten Robert Fickler, Christoph Schäff und Bernhard Wittmann zu besprechen. Zwischendurch werden sie von Besuchern angesprochen, die kaum Berührungsängste kennen. Bereitwillig erklärt Zeilinger, worum es in den Experimenten geht - mit viel Begeisterung, möglichst einfachen Worten und bildhaften Vergleichen.

ORF.at/Simon Hadler

Anton Zeilinger, innehaltend: Wie kann man das anschaulich erklären?

„Unser Topexperiment“

„Das ist unser Topexperiment, das ist wirklich spektakulär“, sagt Zeilinger, der an der Universität Wien unterrichtet, und schreitet schnellen Schritts auf einen verdunkelten Plexiglaskasten zu. Mit freiem Auge auf die Laserstrahlen zu blicken wäre zu gefährlich. Es ist trotz aller redlichen Bemühungen des Wissenschaftlers nicht leicht, wiederzugeben, was er zu erklären versucht. Es könnte so sein: Ein blauer Lichtstrahl wird durch einen Kristall geteilt, zwei Photonen dadurch in unterschiedliche Richtung losgeschickt.

Die Messstationen, bei denen sie ankommen, heißen Alice und Bob. Die beiden Photonen erreichen diese beiden Messsationen immer nach dem Zufallsprinzip - entweder horizontal oder vertikal ausgerichtet. Die Besonderheit: Sie richten sich zwar zufällig, aber immer beide gleich aus. Das Spektakuläre daran ist die Erklärung: Nicht Prädisposition sorgt für diesen Gleichklang, sondern die Beobachtung durch die Forscher. Soll heißen: Die Realität wird durch die schiere Beobachtung beeinflusst.

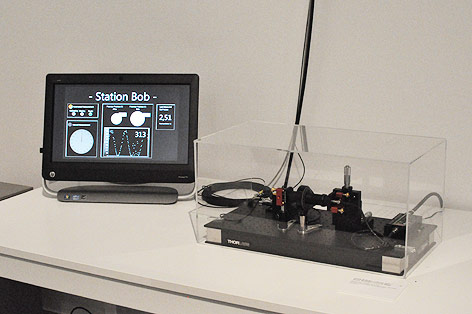

ORF.at/Simon Hadler

Die Messtation Bob: Hier kommen die Photonen vertikal oder horizontal an

Rote Haare - erst durch unseren Blick

Das, sagt Zeilinger, sei erkenntnistheoretisch höchst interessant. Man müsse es sich so vorstellen: Zwei Zwillinge teilen sich auf unterschiedliche Räume auf. Beide haben nicht von Haus aus rote Haare - sondern erst durch unsere Betrachtung. Das klingt in der Tat spektakulär, auch wenn es sich dem in solchen Gedanken ungeschulten Laien nicht vollständig erschließt. Und diese Gedanken sind eine Zumutung, weil sie, wie sonst nur die Philosophie und die Kunst, hinterfragen, wie wir Realität wahrnehmen.

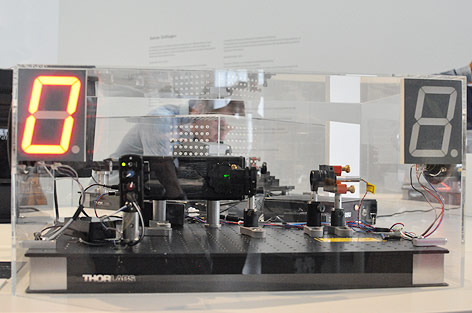

ORF.at/Simon Hadler

Ein weiteres Experiment auf der Quantenstation der documenta (13)

Von der Kuratorin überredet

Genau das ist es, was documenta-Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev dazu bewogen hat, den Quantenphysiker einzuladen. Leicht hatte sie es dabei nicht, sagte Zeilinger gegenüber ORF.at. Immerhin gehören solche Aktionen nicht zu seinem Kerngeschäft. Aber die Kuratorin habe ihn mit einer Kollegin besucht und ihm einen ganzen Tag lang nähergebracht, warum seine Teilnahme unabdingbar sei. Am Ende habe er die Idee spannend gefunden.

Zunächst aber musste er sie seinen Dissertanten näherbringen. Fickler, Schäff und Wittmann waren sofort Feuer und Flamme. Sie überredeten ihren Professor endgültig mitzumachen, obwohl sie die Vorbereitungen samt den 100 Tagen documenta gehörig bei ihrer Dissertation zurückwerfen. Und das, sagt Zeilinger, sei keine Kleinigkeit, weil der Wettbewerb unter Physikern heute enorm sei. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Denn die Besucher haben viele Fragen - und die Physiker sind in bester Erklärlaune.

Simon Hadler, ORF.at, Kassel

Links: