Auf den Hund gekommen

„Ich habe kein Konzept“, hatte die künstlerische Leiterin der documenta (13), Carolyn Christov-Bakargiev, immer wieder gesagt - und man legte es ihr als Geheimniskrämerei aus. Bei der Pressepräsentation ihrer Kunstausstellung am Mittwoch vor Hunderten von Journalisten im Kongress Palais Kassel bestätigte sie allerdings ihre Ankündigung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die documenta habe aber eine „Choreographie“: „Sie ist unharmonisch und frenetisch“ und sie fühlt sich der „Allianz verschiedener Wissenswelten“ verpflichtet. Am Mittwochnachmittag beginnen die Previews für die am Samstag eröffnende, 100-tägige Kunstschau.

In einer umfangreichen „Vorlesung“ führte Christov-Bakargiev ihre Überlegungen aus, wobei sie weite Teile ihres vorbereiteten Skriptums ausließ. „Ich glaube, das ist zu viel“, gestand sie irgendwann. Und erbat sich gleichzeitig höchste Konzentration, die weder Fotografen noch klingelnde Handys stören durften. "Das ist Ernst - das ist die documenta!

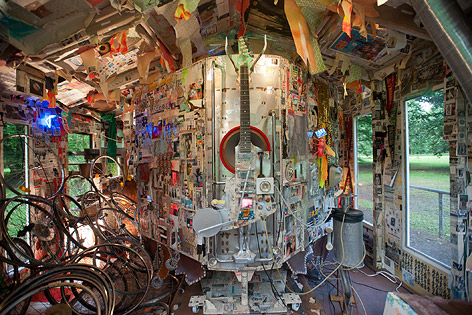

Nils Klinger

Shinro Othake: Mon Cheri: A Self-Portrait as a Scrapped Shed, 2012

Geisteswissenschaftlicher Schlagwortkatalog

Fragen nach politischem Engagement, nach Digitalisierung, nach Feminismus, nach Geschichtenerzählen und nach Gleichzeitigkeit in Zeit und Raum behandelte sie im theoretischen Schnelldurchlauf. Auf die anschließende Frage, warum sie glaube, für eine so verwirrte Konzeption viele Besucher gewinnen zu können, gab sie zu bedenken: „Ich halte Verwirrung für eine sehr gesunde Position“ - und die Zahl der Besucher sei ihr nicht so wichtig.

Zentraler Beitrag aus Österreich

Ein wesentliches Element ihrer Ideen ist jedenfalls eng mit dem einzigen Beitrag aus Österreich verknüpft: Bei dem Versuch der documenta, menschliches Wissen zu sammeln, und es dabei als neben- und nicht übergeordnetes Wissen gegenüber dem Wissen anderer Spezies und Dinge zu betrachten, spiele die Quantenphysik eine zentrale Rolle: „Sie zeigt uns, wie Photonen miteinander tanzen und denken - das macht uns demütig.“

Roman März

Zeilingers Quantenstand: Wissenschaft als Kunst bei der documenta (13)

Gleichzeitig offenbare sich in der Arbeit des österreichischen Quantenphysikers Anton Zeilinger „ein unendlich genauer Blick auf die kleinsten subatomaren Partikel einen Ort und einen Moment, wo Realität und Information übereinstimmen, wo das Mentale und das Physikalische, das Subjekt der Beobachtung und die Beobachtung als solche sich wechselseitig hervorrufen“.

Nils Klinger

Haegue Yang: Approaching: Choreography Engineered in Never-Past Tense, 2012)

Vier „Bedingungen“ für die Teilnahme

Als einzige Einteilung der riesigen Ausstellung führte sie vier „Bedingungen“ an, unter denen Künstler und Denker arbeiten. Den Zustand der „Bühne“, der „Belagerung“, der „Hoffnung“ und des „Rückzuges“. Neben diesen vier „geistigen Orten“ findet die documenta an vier „realen Orten“ statt: Neben Kassel gibt es auch Projekte in Kabul, Kairo und Alexandria sowie im kanadischen Nationalpark Banff (Alberta). „Rückzug“ ist außerdem der Name eines Writer-in-Residence-Programms der documenta, das am Samstag mit der libanesischen Künstlerin und Schriftstellerin Etel Adnan beginnt und danach von sieben weiteren Autoren in einem kleinen chinesischen Restaurant am Ende der Karlsaue fortgeführt wird.

Roman Mensing

Viel Kunst im Freien. Hier: „Ansichten eines Steins“ von Giuseppe Penone

Was Kunst ist und was nicht - und überhaupt

Aus dem Bereich der Kunst kommen also nur „die meisten der Teilnehmer“, herzlich begrüßt wurden auch die Beiträge aus Philosophie, Ökonomie, erneuerbarer Energie und Physik. Sie wolle die Frage stellen, „welche Wissensformen einem aktiven Neuerfinden der Welt zugrunde liegen“, so die Leiterin.

APA/EPA/Uwe Zucchi

Teil der Pressekonferenz: Die Nägelbeiß-Performance der Künstlerin Ceal Floyer

Kunst sei dabei „genauso definiert von dem, was es ist und dem, was es nicht ist“, aber auch „durch das, was ihr nicht gelungen ist“ - und so besprach sie als einziges Werk jenes, das nicht zustande kam: Den zweitgrößten Meteoriten der Welt aus Argentinien auf den Friedrichsplatz zu transferieren, scheiterte an den Einsprüchen der indigenen Bevölkerung, auf deren Land der Stein liegt. Was Christov-Bakargiev allerdings nicht daran hindert, zu fragen: „Was, wenn man sich das Ganze aus der Sicht des Meteoriten vorstellt? Hätte ihm diese weite Reise in eine Kunstausstellung gefallen?“

Christov-Bakargiev hatte bereits Wochen vor der Eröffnung immer wieder für Aufregung gesorgt. Vor allem Auftritte mit ihrem Hund Darsi, den sie in den Mittelpunkt zahlreicher Überlegungen stellte, sorgte für Kopfschütteln. Die Kunst müsse sich auch an die Natur wenden, lautet verkürzt gesagt eine ihrer Thesen. So soll es auch Führungen durch die documenta (13) für Hunde geben.

Links: