Erfolgsgeschichte einer Kunstschau

Seit 1955 gibt es die documenta. In bisher zwölf Ausgaben hat sie sich bei stetig steigenden Besucherzahlen zu einer der weltweit bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst entwickelt. Österreich war bei den einzelnen Ausgaben zum Teil sehr stark vertreten, besonders in den Jahren 1977 und 1997.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Documenta, 1955: Der Kasseler Künstler und Kurator Arnold Bode erfindet den Namen und die Schreibweise documenta und zeigt am Rande der Bundesgartenschau Kunst, die von den Nationalsozialisten als entartet verfemt worden war. Etwa 130.000 Gäste sehen die 670 Exponate von Ernst Barlach, Wassily Kandinsky, August Macke und vielen anderen.

Documenta II, 1959: Nach dem Erfolg der Schau mit den zum Teil jahrzehntealten Bildern folgt die erste wirkliche Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Die Werke von Marc Chagall, Oskar Kokoschka, Emil Nolde und 389 anderen Künstlern sehen 134.000 Menschen.

APA/EPA/Oliver Weiken

Documenta 12: Ai Weiweis Kunstwerk brach unter einem Sturm zusammen

Documenta III, 1964: Bode leitet zum letzten Mal die Kunstschau mit nunmehr 1.450 Exponaten - die documenta findet aus organisatorischen Gründen mit einem Jahr Verspätung statt. 280 Künstler locken 200.000 Besucher an. Spektakulär: die „Kinetische Kunst“ mit beweglichen Werken.

4. documenta, 1968: Ein „documenta-Rat“ aus 24 Mitgliedern, darunter Bode, leitet die Ausstellung im Umbruchjahr 1968. Die Eröffnung wird massiv gestört, da bestimmte Kunstrichtungen nicht vertreten sind. Auf der Schau präsentieren sich 150 Künstler mit Pop-Art, Happenings und Aktionskunst. Aus Österreich sind die beiden Bildhauer Roland Goeschl und Walter Pichler dabei. 220.000 Besucher kommen.

Documenta 5, 1972: Die Schau verändert sich entscheidend und wird unter Harald Szeemann selbst zum Kunstobjekt. Joseph Beuys eröffnet sein „Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“, die Fotorealisten bekommen die besondere Aufmerksamkeit der 228.000 Zuschauer, auch die Wiener Szene ist etwa mit Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler und Arnulf Rainer vertreten.

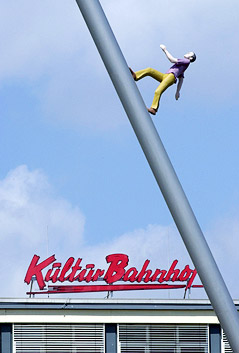

APA/EPA/Uwe Zucchi

Der „Himmelsstürmer“ von Jonathan Borowsky: Seit der documenta IX vor dem Kulturbahnhof

Documenta 6, 1977: In Bodes Todesjahr findet die erste documenta im nunmehr fünfjährigen Zyklus statt. Manfred Schneckenburger präsentiert den 343.000 Zuschauern die „Honigpumpe“ von Beuys, den „Vertikalen Erdkilometer“ von Walter De Maria und eine Laserskulptur von Horst H. Baumann. Die starke österreichische Präsenz wird durch Christian Ludwig Attersee, Joannis Avramidis, Robert Capa, Günter Brus, Valie Export, Martha Jungwirth, Kurt Kren, Arnulf Rainer, Josef Mikl, Peter Weibel und Gerhard Rühm gesichert.

Documenta 7, 1982: Bei der documenta von Rudi Fuchs, die knapp 380.000 Menschen sehen, bekommt Kassel zwei neue Wahrzeichen: die große Spitzhacke von Claes Oldenburg am Fulda-Ufer und ein noch stets wachsendes Werk - die 7.000 Eichen von Beuys. Aus Österreich sind Oswald Oberhuber, Maria Lassnig, Siegfried Anzinger, Bernhard Leitner, Brus und Hermann Nitsch dabei.

Documenta 8, 1987: Wieder kuratiert Schneckenburger, dieses Mal lockt seine Schau fast 475.000 Besucher. Es gibt vor allem Videokunst und Performances sowie die Guillotinen-Reihe von Ian Hamilton Finlay. Die „d8“ wird zum Massenereignis, was ihr auch Kritik einbringt.

Documenta IX, 1992: 189 Künstler mit 1.000 Exponaten lädt Jan Hoet ein. Die erste documenta nach dem Fall der Mauer wollen mehr als 600.000 Interessierte sehen. Populärstes Kunstwerk ist 1992 die 25 Meter hohe Skulptur „Man walking to the sky“ von Jonathan Borofsky, die auch heute noch am Kulturbahnhof steht. Österreichische Teilnehmer sind Herbert Brandl, Ernst Caramelle, Flatz, Kurt Kocherscheidt, Peter Kogler und Heimo Zobernig.

Documenta X, 1997: Die erste Frau auf dem documenta-Chefsessel, Catherine David, zeigt 120 Künstler mit 700 Werken. Knapp 630.000 Besucher kommen. Die „letzte große Kunstausstellung des 20. Jahrhunderts“ soll 1997 eine Retrospektive sein. Erstmals dabei: das Internet. Aus Österreich reist eine ganze Delegation an: Lassnig, Kogler, Martin Walde, Ecke Bonk, Peter Friedl, Irene und Christine Hohenbüchler, Edgar Honetschläger, Aglaia Konrad, Eva Wohlgemuth und Lois Weinberger sind dabei. Die Architektur gestalten Christian Jabornegg und Andras Palffy.

APA/Werner Maschmann

Peter Koglers Beitrag zur documenta X, 1997

Documenta 11, 2002: Der Nigerianer Okwui Enwezor ist 2002 der erste Nichteuropäer, der eine documenta leitet. Er beschränkt sich auf 118 Künstler - so wenige wie nie davor. Mit 650.000 Zuschauern stellt die Schau dennoch einen neuen Besucherrekord auf. Lisl Ponger, Ecke Bonk und die an der Wiener Akademie lehrende US-Amerikanerin Renee Green sind als heimische Vertreter dabei.

Documenta 12, 2007: Der in Berlin geborene Wiener Roger Martin Buergel zeigt 2007 zum ersten Mal auf einer documenta zum Teil jahrhundertealte Kunst. Populärster Künstler ist aber Ai Weiwei mit seinen 1.001 Chinesen und einem im ersten Sturm zusammenstürzenden Holztempel. 754.000 Besucher sehen die gut 500 Exponate der etwa 130 Künstler - darunter Ines Doujak, Peter Friedl, Gerwald Rockenschaub, Florian Pumhösl und die Komponistin Olga Neuwirth.

Documenta (13), 2012: Mit der Schriftenreihe „100 Notizen - 100 Gedanken“ gewährt die US-Amerikanerin Carolyn Christov-Bakargiev einen Blick in die Entstehung und die Gedanken zu den künstlerischen Arbeiten. Motto ist „Verfall und Wiederaufbau“, es geht um Themen wie Ökologie und Feminismus. Neben Kunst hat nun auch Wissenschaft ihren fixen Platz in der Ausstellung. Aus Österreich kommt ein Beitrag aus der Experimentalphysik: Wissenschaftler Anton Zeilinger wird von Christov-Bakargiev ins kuratorische Beraterteam geholt und wird auch selbst Experimente „ausstellen“.

Links: