Energiefresser entlarven

Kaum ein Arbeitsschritt im Haushalt, bei dem einem nicht ein elektrisches Helferlein zur Seite steht. Selbst die Dekoration benötigt heute Strom. Leuchtende Blumentöpfe, digitale Bilderrahmen oder plätschernde Zimmerbrunnen sind nicht nur eine Geschmacks-, sondern auch eine Frage des Energiebewusstseins.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Energiesparen fängt schon beim Einkauf von Elektrogeräten an. Denn mehr Watt bedeuten nicht automatisch auch mehr Leistung, erklärt Thomas Bogner von der Österreichischen Energieagentur im Gespräch mit ORF.at. Das zeige sich etwa beim Staubsauger, seit Jahrzehnten ein Fixstarter in jedem Haushalt. In den letzten Jahren versuchten sich die Hersteller in einem wahren „Watt-Rüsten“ gegenseitig zu übertrumpfen. Tatsächlich sagt die Watt-Zahl aber nur wenig über die Saugeffizienz aus.

Tests belegen, dass manches Gerät mit geringerer Leistungsaufnahme (um die 1.000 Watt) genauso gut saugt wie ein wattbepacktes Modell (2.000 Watt und höher). Vor einem Kauf sollte man sich daher über die tatsächliche Saugleistung informieren. Auch sei es nicht immer nötig, mit voller Leistung zu saugen, so Bogner. Die Wahl einer niedrigeren Saugstufe spare Energie.

Auf die Effizienz kommt es an

Mit deutlich weniger Watt kommen moderne Staubsaugerroboter aus. Sie werden mit weniger Leistung betrieben, da der Akku sonst schnell leer wäre. Allerdings benötigen sie für den Wohnungsputz auch wesentlich länger als ein manuell durchgeführter Saugdurchgang.

Ein nur vermeintlicher Stromfresser im Haushalt ist der Wasserkocher (bis zu 3.000 Watt). Dieser arbeitet zwar mit einer hohen Watt-Zahl, ist aber durch die kurze Betriebsdauer wesentlich effizienter als das Wasserkochen im Kochtopf oder der Mikrowelle und ist daher für Teetrinker eine durchaus sinnvolle Investition.

Thomas Bogner

Thomas Bogner von der Österreichischen Energieagentur

Energiesparmodus nutzen

Große Verbreitung in Österreichs Haushalten haben auch Kaffeevollautomaten (ca. 1.200 Watt während der Zubereitung). Hier sollte man laut Energieexperte Bogner beim Kauf darauf achten, dass ein Energiesparmodus integriert ist bzw. sich das Gerät nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet. Denn ein dauerhafter Stand-by-Betrieb ist unnötig und teuer.

Ebenfalls mit einer hohen Watt-Zahl ausgestattet ist der Föhn (ab 2.000 Watt). Außer dem langwierigen Lufttrocknen mangelt es hier freilich an alltagstauglichen Alternativen für energiebewusste Frisurenfans. Eine kleine Optimierungsmöglichkeit ist das Trocknen auf hoher Gebläsestufe bei geringer Hitze. Das schont Haar und Umwelt. Denn je geringer die Hitze, umso weniger wird auch Strom benötigt.

Ventilator statt Klimaanlage

Größte Energiebaustellen im Haushalt sind die Themen kühlen und heizen. Wer im Hinblick auf den kommenden Sommer die Anschaffung einer Klimaanlage ins Auge fasst, sollte sich das gut überlegen. Denn Klimageräte (ab 800 Watt) sind durch den Dauerbetrieb wahre Stromfresser. Ein Ventilator (ca. 20 Watt) schafft zumindest subjektiv auch Abkühlung und benötigt nur einen Bruchteil der Energie einer Klimaanlage.

Wer sich trotzdem kühlen lassen möchte, sollte einem aktuellen Split-Modell den Vorzug gegenüber den besonders ineffizienten Einschlauchklimageräten geben, rät der Experte von der Österreichischen Energieagentur. Doch wie immer kommt es auf den Umfang der Nutzung an: Viele mobile Split-Anlagen bieten zusätzlich eine elektrische Heizfunktion für die Übergangszeit, der Stromhunger dieser Heizgebläse ist jedoch enorm und daher zu vermeiden. Wer mit seinem Splitsystem auch heizen möchte, sollte darauf achten, dass das Wärmepumpenprinzip zum Einsatz kommt. Mit dieser Technik ist ein energiesparendes Beheizen möglich.

Vergleichsportal TopProdukte.at

Beim Heizen kann die Nutzung einer individuellen Programmierung bzw. eines intelligenten Thermostats Energie sparen. Neueste Thermostate verfolgen etwa den Ansatz, die Heizgewohnheiten der Bewohner kennenzulernen und die Raumtemperatur selbstständig möglichst energieeffizient zu steuern. Erste Geräte dieser Art sind derzeit in den USA erhältlich.

Einen Überblick über die energieeffizientesten derzeit am österreichischen Markt erhältlichen Produkte in den Bereichen Beleuchtung, Büro, Haushalt, Heizung/Warmwasser/Klima, Mobilität, Kommunikation und Unterhaltung gibt das Vergleichsportal TopProdukte.at, ein Service von klima:aktiv, das von der Österreichischen Energieagentur betreut wird. Für den Energieüberblick unterwegs steht die Plattform unter dem Namen „Ratgeber WWF“ als App für Android und iPhone zum Download bereit.

Zeitschaltuhr und Steckerleiste gegen Stromfresser

Doch nicht nur große Stromfresser, auch viele kleine Stromverbraucher summieren sich und schaffen unnötige Mehrkosten. Neben elektrisch betriebenem Zimmerdekor wie Salzkristalllampen sind es vor allem dauerhaft betriebene elektronische Geräte, die sich auf die Stromrechnung auswirken können.

Für gewöhnlich läuft etwa die Empfangsbox für digitales Fernsehen (acht bis 15 Watt) und das ADSL-Modem (sieben bis zwölf Watt) 24 Stunden am Tag. Geräte wie TV, DVD-Player und PC sollten bei Nichtgebrauch grundsätzlich komplett vom Stromnetz getrennt werden. Komfortabel lässt sich das etwa mit Mehrfachsteckerleisten und Zeitschaltuhren bewerkstelligen. Auch für die elektrisch betriebene Zahnbürste, die dauerhaft in der Ladestation steht, bietet sich eine solche Stromsparzeitschaltung an.

Ungenutzte Ladegeräte vernachlässigbar

Eine Ausnahme bilden allerdings Drucker. Viele Tintenstrahldrucker (zehn Watt im Druckbetrieb) haben laut Energieagenturexperten Bogner einen derart geringen Stand-by-Stromverbrauch, dass sich ein Ein- und Ausschalten wirtschaftlich gar nicht lohnt, da beim Start sonst jedes Mal der tintenhungrige Reinigungsmodus gestartet wird. Bei Laserdruckern (30 bis 150 Watt im Stand-by, im Vollbetrieb deutlich über ein Kilowatt) lohnt sich das Ausschalten hingegen.

Ladegeräte, die auch nach dem Aufladen von Smartphone, MP3-Player & Co. am Strom angesteckt bleiben, sind zwar stille Stromverbraucher. Der Leerverbrauch ist hier allerdings noch vernachlässigbar.

Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit ist laut Bogner der Bildschirmschoner am Computer. Gerade die bewegten Bildschirmschoner seien reine Stromfresser. Sollten sie bei früheren Röhrenmonitoren noch das Einbrennen der Pixel verhindern, sind sie bei Flachbildschirmen völlig überflüssig. Besser ist es, den Monitor nach ein paar Minuten sich abschalten zu lassen.

Deutsche Energie-Agentur GmbH

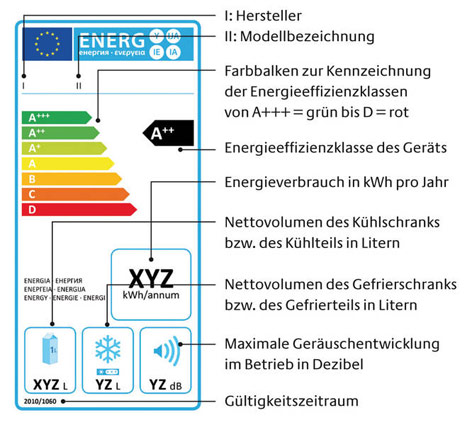

Die Angaben auf dem EU-Energielabel

Energiepickerl als Orientierungshilfe

Bei großflächigen Fernsehern rät Bogner zu LCD-Modellen mit LED-Hintergrundbeleuchtung (unter 100 Watt). Diese dominieren den Markt und sind auch sehr sparsam. Seit Ende November 2011 müssen Fernseher zudem mit einem eigenen Energiepickerl, das wie bei Kühlschränken und Geschirrspülern Auskunft über die Energiewerte des Geräts gibt, gekennzeichnet sein.

Seit 1998 müssen Haushaltsgroßgeräte mit dem europaweit einheitlichen EU-Label gekennzeichnet werden, um verschiedene Produkte einer Gerätegruppe in puncto Energieeffizienz schnell und einfach vergleichen zu können. Bisher gibt es die Etiketten für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Fernsehgeräte, Wäschetrockner, Klimageräte, Haushaltslampen und Elektrobacköfen. Eine Ausweitung ist angedacht.

Plus Plus Plus: Label stößt an seine Grenzen

Doch wirft man einen Blick etwa auf die Kennzeichnung von Kühlschränken, sorgen die Labels oftmals für mehr Verwirrung als Orientierung. Aufgrund immer besserer Geräte wurde die mehrmalige Erweiterung nach oben nötig, damit die Hersteller ihre bestehenden Geräte nicht nach unten korrigieren müssen.

Momentan ist A+++ (sprich: A drei plus) die höchste Kennzeichnung. Ein „A+“-Gerät mag daher auf den ersten Blick als guter Kauf wirken, ist aber keineswegs mehr auf dem neuesten Stand. Ab Juli müssen sämtliche Neugeräte die Klasse A+ erfüllen. Nur bereits im Handel befindliche A-Geräte dürfen auch dann noch verkauft werden. BCD–Kühlschränke sind schon jetzt völlig aus dem Handel verschwunden.

Verwirrung stiften auch die unterschiedlichen Sprünge zwischen den ABC-Klassen der einzelnen Produktgruppen. Der Unterschied von A nach B kann je nach Gerätegruppe sieben Prozent oder auch zwanzig Prozent sein.

Neues Kennzeichnungskonzept nötig

Experten sehen hier Nachbesserungsbedarf. Sie fordern ein neues Konzept der Kennzeichnung, wie etwa eine numerische Skalierung, die nach oben offen ist. Bisher ist eine solches Konzept allerdings nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Der Zeitplan für die Erweiterung der Geräteklassen auch bei Fernsehern steht bereits. 2012 soll A+ hinzukommen, 2017 soll A++ und 2020 schließlich A+++ folgen.

Beate Macura, ORF.at

Links: