Stalin-Kult spaltet Russland

Der Georgier Josef W. Stalin war einer der grausamsten Diktatoren der Geschichte. Er errichtete in der Sowjetunion ein bürokratisch-terroristisches Herrschaftssystem (Stalinismus). Seiner Ideologie, seinen Zielen opferte er Millionen Menschen. Zeit seines Lebens wurde Stalin hochverehrt. Erst Nikita Chruschtschow ließ 1956 den Personenkult um Stalin langsam zerbröckeln.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Stalin, eigentlich Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, wurde am 21.12.1879 in Gori bei Tiflis in Georgien geboren. Er war Sohn einer Wäscherin und eines alkoholsüchtigen Schuhmachers, der ihn misshandelte. Im Alter von fünf Jahren wäre er beinahe an Pocken gestorben. Er überlebte, allerdings war sein Gesicht seitdem mit Narben überdeckt. Erst mit elf Jahren lernte er Russisch. Sein Leben lang sprach er Russisch mit starkem georgischem Akzent.

AP

Der junge Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili

Mit fünfzehn trat Dschugaschwili in das orthodoxe Priesterseminar von Tiflis ein. Während der Vorbereitung auf den geistlichen Stand befasste er sich mit den Schriften von Karl Marx. Aus dem Seminar wurde er fünf Jahre später ausgeschlossen - wegen Verbindungen zu Marx-Anhängern und revolutionärer Aktivitäten. Er war mittlerweile Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) geworden, in der kaukasischen Untergrundbewegung unter dem Decknamen „Koba“ (der Unbeugsame) tätig und hatte Streiks und Demonstrationen organisiert.

Mehrmals verurteilt und verbannt

Er heiratete 1902 Jekaterina Swanidse, die fünf Jahre später stirbt. Koba musste seine Familie verlassen, weil er verhaftet und nach Sibirien verbannt wurde. Auch nach seiner Rückkehr setzte er seine revolutionäre Tätigkeit fort. Er organisierte Raubüberfälle, die der Parteikasse zugute kamen. Bis 1917 wurde Stalin mehrmals verurteilt, achtmal verhaftet, siebenmal verbannt. Er kam aber stets nach kurzer Zeit frei - Kontakte zur staatlichen Geheimpolizei wurden ihm nachgesagt.

Aufstieg unter Lenin

1903, als sich die SDAPR in „Bolschewiki“ und „Menschewiki“ (Sozialdemokraten) gespalten hatte, schloss sich der „Unbeugsame“ den Bolschewiken Lenins an. Lenin lernte Stalin als herausragenden Organisator schätzen und berief ihn 1912 in das Zentralkomitee der Bolschewiken. Koba, der nun den Namen Stalin - „der Stählerne“ - annahm, wirkte an der Machtübernahme durch Lenin am 25. Oktober 1917 in Petrograd (heute St. Petersburg) entscheidend mit. Nach dem Ende der Zarenherrschaft wurde er in die Redaktion der „Prawda“ aufgenommen.

In der bolschewistischen Regierung Lenins stieg Stalin zum Volkskommissar für Nationalitätenfragen auf. In dieser Position gliederte er die vom russischen Gesamtstaat abgespaltenen Kaukasus-Völker wieder gewaltsam in den Sowjetmachtbereich ein. Die ölreichen Gebiete im Kaukasus waren nicht die einzigen, die von Moskau unabhängig sein wollten. Auch die Ukrainer, Finnen und die baltischen Länder strebten nach Autonomie. Die Frage der Nationalitäten hatte Stalin übrigens schon zuvor am Beispiel des Vielvölkerstaats der Habsburger eingehend studiert - 1913 hielt er sich deswegen einige Wochen lang in Wien auf.

Ab 1919 war Stalin die einzige bolschewikische Führungspersönlichkeit, die den beiden höchsten Parteigremien - dem Politbüro und Organisationsbüro des Zentralkomitees - sowie dem Rat der Volkskommissaren angehörte. Damit entschied er unter anderem in Personalfragen mit. Wenige Zeit später, am 4. April 1922, wurde Stalin Generalsekretär. Das Amt - extra für ihn geschaffen - setzte er ein, um sich innerparteilich mehr Macht zu verschaffen und seine Parteigegner zu versetzen und jene, die ihm treu waren, zu befördern.

Konflikt mit Trotzki

Lenin warnte zu dieser Zeit schon vor den Ambitionen Stalins und verfügte in Briefen, die später als sein Testament in die Geschichte eingehen werden, Stalin abzulösen. Stalin behielt jedoch auch nach Lenins Tod im Jänner 1924 all seine Ämter. Er bildete Allianzen, mit deren Hilfe er Konkurrenten ausschalten und die interparteiliche Opposition unterdrücken konnte. Er schloss seinen politischen Hauptgegner, Leo Trotzki, den Lenin eigentlich als Nachfolger sehen wollte, aus dem Zentralkomitee aus und verwies ihn 1929 gemeinsam mit 30 weiteren linken Oppositionsmitgliedern des Landes. 1940 wird Trotzki im mexikanischen Exil von einem sowjetischen Geheimdienstagenten mit einem Eispickel erschlagen.

Gulag-Terror mit Millionen Opfern

Unter der von Stalin so genannten Maxime „Sozialismus in einem Land“ benutzte der mittlerweile uneingeschränkte Diktator Josef Stalin ab 1928 seine Macht, um die sowjetische Landwirtschaft zwangsweise zu kollektivieren (Kolchosen) und die Industrie rigoros aufzubauen. Das Ziel der beiden Fünfjahrespläne, die Sowjetunion international gesehen zur wirtschaftlichen Großmacht anwachsen zu lassen, wurden auch tatsächlich erreicht. Der Preis dafür war eine Hungersnot, die so groß war, dass sie Menschen in den Kannibalismus trieb.

Die Landbevölkerung wurde massenweise umgesiedelt. Die Menschen wurden bespitzelt, ob sie auch tatsächlich ihre gesamte Ernte dem Staat zur Verfügung stellten und die vorgegebenen Produktionsquoten erreichten. Viele Millionen wurden zu Zwangsarbeitern in den etwa 500 Gulags (Arbeitslager). Sie arbeiteten schwer und unter den schlechtesten Bedingungen. Rund neun Millionen Menschen wurden in dieser Zeit ausgerottet. Sie wurden teils getötet, der Großteil aber starb an Hunger.

Stalin, der im Dezember 1929 seinen 50. Geburtstag feierte, startete eine gigantische Propagandakampagne über die demokratischen und humanen Erfolge des stalinistischen Regimes. Der „woschd“ (Führer) wurde als „Genius“ verherrlicht, als größter Retter, unfehlbarer Steuermann. Seine zweite Ehefrau, Nadeschda Allilujewa, die mit der Politik ihres Mannes nicht zurechtkam, beging 1932 Selbstmord. Allerdings wird gemunkelt, dass Stalin sie eigenhändig erschossen haben soll.

Die „große Tschistka“

Den bis heute ungeklärten Mord an dem überaus populären Parteisekretär von Leningrad (heute St. Petersburg), Sergej Kirow, im Dezember 1934 nahm Stalin zum Anlass für die „große Tschistka“ (Säuberung), die der angeblichen Einheit und Reinheit dienen sollten. Stalin entledigte sich dabei aller potenzieller und vermeintlicher Gegner in der Partei, im Staat und in der Armee.

Als Feinde galten etwa Kulaken (Großbauern im zarischen Russland), oppositionelle Politiker, mögliche Rivalen in der Partei, Aristokraten, Bürgerliche, Kapitalisten und Militäroffiziere. Die berühmteren unter ihnen wurden in Schauprozessen zu falschen Geständnissen gezwungen, verurteilt und hingerichtet - so auch die alte Bolschewikenführung unter Lenin.

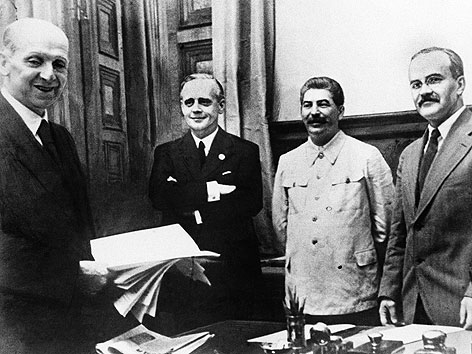

AP

Wjatscheslaw Molotow, Josef Stalin, Joachim von Ribbentrop und Friedrich Gaus nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts 1939

Pakt mit Hitler

Im Zweiten Weltkrieg schloss Stalin einen Nichtangriffspakt mit Adolf Hitler (Hitler-Stalin-Pakt 23.8.1939). Einige Tage später vereinbarten sie die Aufteilung von Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Als die Deutschen die Sowjetunion 1941 dennoch überfielen, übernahm Stalin die Kriegsführung. Obwohl die Rote Armee wegen der Ausschaltung vieler hoher Offiziere stark geschwächt war, verkündete er den „vaterländischen Krieg“ gegen Hitler. Er organisierte Partisaneneinheiten, wurde dabei von den westlichen Alliierten mit Rüstungsmaterial unterstützt.

1945, auf den Konferenzen in Jalta und Potsdam, bewies Stalin diplomatisches Geschick. Er setzte seine Expansionsbestrebungen durch und erreichte, dass kommunistische Parteiregime in den osteuropäischen Staaten eingesetzt wurden. Damit weitete er den sowjetischen Einfluss auf diese Staaten aus.

AP

Winston Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin stimmen 1945 in Jalta ihre Nachkriegspolitik ab

Beginn des „Kalten Kriegs“

Am 6. Mai 1941 ließ sich der Generalsekretär der Partei zum Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare, also zum Regierungschef, ernennen. Auch nach 1945 setzte Stalin seine repressive Innenpolitik fort. Außenpolitisch verhielt er sich besonders gegenüber den Kriegsalliierten aggressiv. Der von ihm als unüberbrückbar angesehene Gegensatz von Sozialismus und Kapitalismus führte zum „Kalten Krieg“.

Offensichtlich hatte Stalin weitere brutale Säuberungsaktionen geplant. Durch seinen Tod konnten weitere Hinrichtungen verhindert werden. Am 5. März 1953 starb Stalin an einer Hirnblutung, die er am 2. März erlitten hatte. Stundenlang soll der 73-Jährige zuvor auf dem Fußboden seiner Datscha in Kunzewo bei Moskau gelegen sein - allein und ohne Hilfe.

Stalins Leichnam wurde zunächst neben Lenin im Mausoleum auf dem Roten Platz vor dem Kreml aufgebahrt. 1961 bettete man ihn in ein gewöhnliches Grab an der Kreml-Mauer ein. Mit der 1956 einsetzenden Entstalinisierung kamen die Verbrechen der Stalin-Zeit ans Tageslicht, Opfer wurden posthum rehabilitiert.

Link: