Etikettenschwindel bei Gratis-Apps

Mit dem Internetzugang für Smartphones haben sich für die Spieleindustrie neue Möglichkeiten des Vertriebs eröffnet. Zuletzt hat sich dabei vor allem das viel kritisierte „Freemium“-Geschäftsmodell durchgesetzt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Videospiele müssen längst nicht mehr fertig und am Stück gekauft werden. Stattdessen lädt der Spieler das Grundgerüst des Games auf sein Gerät und stattet es später nach Belieben (und je nach Geldbörse) mit Erweiterungen und Extras aus. Das Prinzip nennt sich „Freemium“, ein Kunstwort als Mischung aus „Free“ und „Premium“.

Der spieleigene In-Game-Store lockt mit verschiedensten virtuellen Gütern. Das Angebot reicht von Artikeln zum rein optischen Aufmascherln (Speziallackierung beim Autorennspiel, rosa Zaumzeug bei der Pferdestallsimulation) über Energie bzw. Lebenspunkte bis zur spieleigenen Währung, die für echtes Geld gleich säckeweise gekauft werden kann. Die Preise der Artikel reichen dabei von wenigen Cent bis über 100 Euro.

Besonders verlockend ist auch die Möglichkeit, den Spielablauf mittels In-Game-Kauf zu beschleunigen. Statt sich mühsam in das nächste Level vorzuarbeiten, kann das gegen Geld sofort erfolgen. So kann man zum Beispiel Früchte schneller wachsen lassen oder die Uhr im Spiel verstellen. Das soll vor allem jene Nutzer locken, die nicht genug Zeit für lange Spielsessions haben.

In-Game-Käufe als Umsatzbringer

Die kostenlos downloadbaren Apps, die In-App-Käufe anbieten, gehören mittlerweile zu den umsatzstärksten Apps. Die In-App-Käufe sollen inzwischen fast drei Viertel der Umsätze des Apple-Stores ausmachen. Ein Blick in die Download-Statistiken zeigt die Vielzahl der vermeintlich kostenlosen Apps.

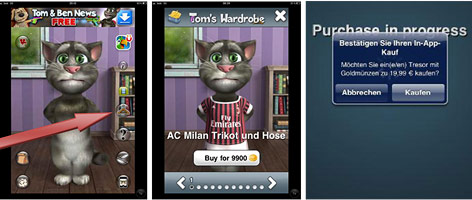

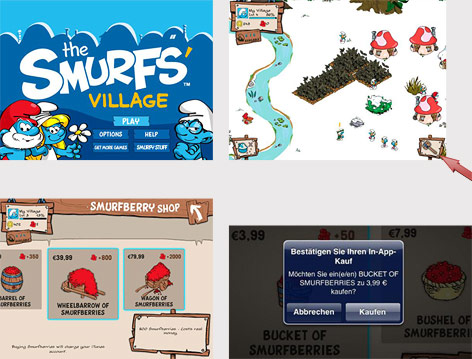

Populäre Titel sind etwa „Talking Tom“ und andere virtuelle Gefährten wie „Sprechender Roboter Roby“, das Schlumpfgame „Smurfs´ Village“, „Zombie Cafe“ und die Pferdestallsimulation „My Horse“. Allein in den Top Ten der meistgeladenen Gratis-Apps im österreichischen iTunes-Store finden sich sechs solcher Spiele nach dem Freemium-Prinzip.

Arbeiterkammer Wien

Freemium-App „Talking Tom“

Auch namhafte Spielehersteller setzen auf Freemium

Selbst große und traditionell sehr risikoscheue Player der Branche, wie Electronic Arts (EA), setzen mittlerweile auf Games, die sich über In-App-Käufe finanzieren. So erschien „Sims Freispiel“, eine mobile Freemium-Version des beliebten Lebenssimulationsklassikers von Electronic Arts. Will der Spieler aber mehr als nur die Grundausstattung, muss bei laufendem Spiel bezahlt werden.

Schnelle Verbreitung der Gratis-Games

Doch nicht nur auf dem Smartphone, auch im Internetbrowser und auf der Konsole lassen Freemium-Titel die Kassen der Spieleindustrie klingeln. Grundlage für den Erfolg des Freemium-Modells ist immer die große Nutzerbasis.

Hier setzen die Spielehersteller darauf, dass die Games vor allem durch Empfehlungen im Freundeskreis und via Soziale Netze bekannt gemacht werden. Da die Freemium-Apps kostenlos sind, fällt die finanzielle Einstiegshürde weg. Interessierte können sich das Spiel einfach schnell mal runterladen und ausprobieren.

Spielspaß erst durch Kauf von Extras

Doch gerade hier wird von Spielerseite Kritik geübt. Es stimme zwar, dass man das Spiel kostenlos testen und spielen könne, der richtige Spielspaß eröffne sich einem aber erst durch den Erwerb von Zusatzartikeln, so der Tenor in Onlineforen. Vor allem bei Multiplayer-Titeln kommt man demnach ohne Bezahlen nicht weit.

Arbeiterkammer Wien

Kleinbeträge summieren sich schnell

Auch Konsumentenschützer warnen vor den Gefahren beim In-Game-Kauf. Denn statt einmal einen bestimmten Betrag zu investieren, werden die Spieler nun häppchenweise zur Kasse gebeten. Ist der Spieltrieb einmal geweckt, können sich die Kleinbeträge schnell summieren, so die Kritik.

Vor allem Kindern fehle hier der nötige Überblick. Aufpoppende Mitteilungen wie „Deine Lebenskraft schwindet, möchtest du nachkaufen?“ verleiten sie zum Kauf, ohne die Gesamtkosten im Blick zu haben. Oft können die Kinder auch nicht zwischen der Spielwährung und dem Bezahlen mit echtem Geld unterscheiden.

„Den Eltern ist meist nicht bewusst, dass man beim Spielen eines Gratis-Games später für Extras bezahlen muss“, so Bernhard Jungwirth, Projektleiter der Plattform Internet Ombudsmann. Da der Download der Apps kostenlos ist, gehen sie davon aus, dass auch durch die Nutzung dieser keine Kosten entstehen können.

Sohn kaufte Spielextras für 1.200 Euro

In-App-Käufe werden oftmals zum Problem, wenn Kinder mit dem Smartphone oder Tablet-PC der Eltern spielen und den Kauf fälschlicherweise für einen Teil des Spiels halten. Jungwirth berichtete etwa von einem Fall, bei dem der zehnjährige Sohn eines iPad-Besitzers beim Spielen auf dem iPad um rund 1.200 Euro eingekauft hatte. Der Sohn hielt die „Käufe“ bloß für einen Teil des Spiels. Der Vater wandte sich an Internet Ombudsmann, das schließlich eine Rückbuchung der Beträge durch den App-Shop erwirken konnte.

Tipp: Handyeinstellungen anpassen

Doch wie können sich Eltern vor der virtuellen Einkaufstour in Spiele-Apps schützen? Neben dem Informieren des Nachwuchses über die potenziellen Kostenfallen sollten technische Sperren genutzt werden.

„Die Smartphone-Betriebssysteme bieten Sperren und Sicherheitsfunktionen an. Eltern sollten die Sperre von In-App-Käufen aktivieren, um teure Rechnungen zu vermeiden“, empfiehlt AK-Konsumentenschützerin Daniela Zimmer.

Wie es geht

Bei Apples iPhone und iPad erfolgt das über den Menüpunkt „Einstellungen - Allgemein“. Hier müssen erst die „Einschränkungen“ aktiviert und mittels Zahlencode gesichert werden. Dann können weiter unten im Bereich „Zulässiger Inhalt“ mittels Schieberegler „In-App-Käufe“ deaktiviert werden. Es gibt auch die Möglichkeit, In-App-Käufe nur mit Passworteingabe zu gestatten. Dazu muss man bei „Kennwort erforderlich“ die Option „Sofort“ aktivieren.

Bei Android-Smartphones und Tablet-PCs erfolgt die Einschränkung über den Menüpunkt „Market-Einstellungen“. Bei Auswahl es Punktes „PIN einrichten oder ändern“ muss erst ein Zahlencode eingegeben werden, der durch Anhakerln von „PIN für Käufe verwenden“ für In-App-Käufe aktiviert wird.

Storno binnen 15 Minuten bisher nur bei Android

Die Konsumentenschützer fordern des Weiteren einheitliche Storniermöglichkeiten beim Kauf von Apps. Derzeit gibt es nur bei Google Play (vormals Android-Market) die Möglichkeit, Apps innerhalb von 15 Minuten zu stornieren, sämtliche Kosten werden rückerstattet. Bei Apps im iTunes-Store ist das bisher nicht möglich.

Nutzer, die bereits schlechte Erfahrungen mit In-App-Käufen gemacht haben, können sich an Internet Ombudsmann wenden, das sich um die Lösung des konkreten Falls bemüht.

Beate Macura, ORF.at

Links: