Aufzeichnungen eines Träumers

Ilja Iljitsch Oblomow ist eine wirkungsmächtige Figur. Eigentlich hat er nichts getan, außer auf der Couch zu liegen und sein Leben in der Möglichkeitsform zu träumen. Und doch wurde sein Namen prägend für eine ganze Haltung: Die Oblomowerei gilt nicht nur als Krankheitsbild. Wer ein Oblomowist genannt wird, dem unterstellt man tatenlose Träumerei.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Jetzt kann man die Urgestalt all dieser Zuschreibungen neu entdecken: in der poetisch-rhythmischen „Oblomow“-Übersetzung von Vera Bischitzky (Hanser), die sich einreiht in eine Serie von Neuerschließungen russischer Klassiker in deutscher Sprache - man denke an die Dostojewski-Übersetzungen von Swetlana Geier. Dabei war Iwan Gontscharow, der Schöpfer des „Oblomow“, mehr als skeptisch, was die Übersetzung seiner Werke in fremde Sprachen anlangt: „Ich kann es nicht ertragen, mich übersetzt zu sehen: Ich schreibe für russische Leser.“

Gontscharow, der zu Lebzeiten in Marienbad wie in Paris gerne die Seele baumeln ließ, sah seine schriftstellerische Arbeit eng an die russische Lebenswirklichkeit gekoppelt: an Sitten, Örtlichkeiten und auch bestimmte Heldenfiguren.

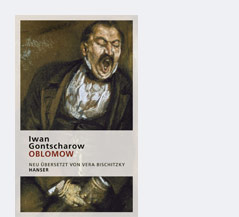

Iwan Kramskoi

In Europa auf Reisen, aber ein Gegner von Übersetzungen seines Werks: Iwan Gontscharow im Jahr 1874 - bereits selbst in Oblomow’schen Dimensionen

Der „überflüssige Mensch“

Sein Oblomow knüpft letztlich auch an eine Gestalt an, die sich in der russischen Literatur seiner Zeit bereits in Figuren wie Puschkins Eugen Onegin und Lermontows Grigorij Alexandrowitsch Petschorin gezeigt hatte: der „überflüssige Mensch“, meist ein Aristokrat, der seine Zeit mit großer Eloquenz betrachtet, zugleich den Entwicklungen der Epoche handlungsuntüchtig gegenübersteht. Der Begriff ist Iwan Turgenews Novelle „Tagebuch eines überflüssigen Menschen“ (1850) entlehnt.

Doch prägend ist diese Figur, wenn man so möchte, bis in die Gegenwart hinein. „Abschaffel“ aus den Texten des traditionsbewussten Wilhelm Genazino verweist ebenso auf die Figur des unnützen Helden wie Italo Svevos Zeno Cosini, Thomas Manns Hans Castorf und noch viel stärker Robert Musils Ulrich aus dem „Mann ohne Eigenschaften“. Bei Musil ist die Eigenschaftslosigkeit, die sich im Durchschauen, aber Nicht-Eingreifen in das Zeitgeschehen manifestiert, ein typisches Zeichen der Moderne.

Beobachtungen mit Liebe zum Detail

Mit Gontscharow steht man freilich am Beginn der realistischen Epoche der Literatur, die gerade aus der detaillierten Beobachtung und Zusammenführung ganz unterschiedlicher Charaktere ihre große Stärke bezieht.

„Tatendrang“ a la Oblomow

„Kaum aufgewacht, fasst er sogleich den Entschluss aufzustehen, sich zu waschen, Tee zu trinken, gründlich nachzudenken, sich etwas zu überlegen, es aufzuschreiben und überhaupt - der Angelegenheit so viel Aufmerksamkeit zu widmen, wie sie verdiente.“

Bischitzkys Übersetzung legt vor allem Energien und Dynamiken des Originaltexts frei, die die Zeitgenossen von Gontscharow so begeisterten, etwa, wenn sie das Dekor von Oblomows Wohnung zu Beginn des Romans in einer Form entfaltet, dass sich der Leser in den Text betten möchte: „Wenn Oblomow zu Hause war - und er war fast immer zu Hause, lag er stets, und stets in dem einen Zimmer, in dem wir ihn angetroffen haben.“ Oblomows Hauskleidung ist dementsprechend abgestimmt auf seinen Gemütszustand: „Er trug einen Chalat, aus persischem Stoff, einen echt orientalischen Chalat, ohne das geringste Zugeständnis an Europa, ohne Troddeln, ohne Samt, ohne Taille, der so geräumig war, dass sich selbst Oblomow zweimal in ihn einwickeln konnte.“

Von Beginn an ist Oblomows Leben vom Verhältnis zu seinem Diener Sachar geprägt: Sachar ist Diener und in diesem Sinn Wasserträger aller Überspanntheiten Oblomows, zugleich ist er auch Oblomows Widerpart. Das Herr-Diener-Verhältnis übersteht alle anderen Verwicklungen in Oblomows Leben. Dass er auf den Gütern seiner Vorfahren auf dem Diwan liegend weiterleben kann, hat er seinem Diener zu verdanken. Zugleich geht mit der Zeit das für das träge Leben nötige Kapital den Bach hinunter.

Carl Hanser Verlag

Buchhinweis

Iwan Gontscharow: Oblomow. Neu übersetzt und herausgegeben von Vera Bischitzky. Hanser, 840 Seiten, 35,90 Euro.

Lethargie ist stärker als Liebe

Am Ende findet sich Oblomow mit Sachar statt auf dem Landsitz in einer Wohnung wieder. Doch solange es eine Köchin gibt, sind die Grundpfeiler, auch wenn sie brüchig geworden sind, in dieser Welt noch erhalten. Einen kurzen Ausbruch aus Oblomows trägem Lebensentwurf verspricht die Liebe zu Olga. Doch die Lethargie setzt auch der Dynamik aufkeimender Liebe rasch ein Ende. Die geordnete Bahn in Oblomows Leben führt nie vom Sofa herunter, sondern immer nur in Gedanken, die die Welt umkreisen, zu sich selbst zurück.

Wozu, so fragt sich die Stimme des Erzählers in Oblomows Traum, soll etwa das Wilde und Grandiose dienen? „Das Meer zum Beispiel. Ach Gott! Das Meer kann uns nur Wehmut geben; wenn man es betrachtet, möchte man weinen.“

Wie soll einer sein Leben ändern, der es nicht einmal schafft aufzustehen? Möglicherweise sind es genau der Gegenentwurf zum Tatendrang und die Poetik der trägen Selbstbeobachtung, die dieses Stück Literatur in einer rastlosen Zeit so spannend machen. „Carpe diem“, das heißt im Falle von Gontscharow auch, alle Handlungen nur in der Möglichkeitsform durchzudeklinieren. Allerdings sollte man bei einem Lektürepensum von 800 Seiten nicht zu sehr mit Oblomow’schen „Tugenden“ kokettieren.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: