Das Spiel mit dem Prestige

2012 ist Olympiajahr. Im Juli werden Athleten aus aller Welt in Großbritannien ihre Kräfte in 39 Disziplinen messen - im Rahmen einer gigantischen Medienshow. Was diese modernen Spiele noch mit ihren Vorläufern in der griechischen Antike gemein haben, erklärt die Archäologin Judith M. Barringer im Gespräch mit ORF.at.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das erste von Menschen geschaffene Monument in Olympia bestand aus den verbrannten Überresten von Opfertieren. Mehrere Meter wuchs der Aschenaltar des Zeus über die Jahrhunderte empor. „Man las die Botschaften des Orakels von den Flammen der Opfergaben an der Spitze des Altars ab“, so Barringer: „Über die Jahre wurde der Aschenhaufen so groß wie ein hohes Gebäude. Frauen durften ihn nicht betreten.“

Hinweis

ORF.at dankt Hans Rupprecht Goette, der zu diesem Artikel Bilder aus seinem Archiv bereitgestellt hat.

Von dem Aschenaltar blieb nichts erhalten, bereits in der Antike wurde er einmal zerstreut. Erst im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bauten die Griechen den ersten Tempel in Olympia, das Heraion, das dem Zeus und seiner Gattin Hera geweiht war. Der sportliche Wettkampf erwuchs aus dem Kult. „Die erste Rennbahn in Olympia führte direkt auf den Aschenaltar zu“, erklärt Barringer. Die Laufwettbewerbe zählen zu den ältesten in Olympia. Später kamen weitere Disziplinen wie der Fünfkampf, Ringen, Faustkämpfe und Wagenrennen hinzu.

Hans Rupprecht Goette

Olympias Ruinen: Im Zentrum der Zeustempel, im Hintergrund das Stadion

Ein Zyklus der Spiele

Die ersten Olympischen Spiele der Antike wurden 776 vor Christus abgehalten und von da ab alle vier Jahre, sie wechselten sich später in einem Zyklus mit den Wettkämpfen in Delphi, Korinth und Nemea ab. Unter diesen panhellenischen Spielen, zu denen Wettkämpfer aus der ganzen griechischen Kultursphäre antreten konnten, blieben die Olympischen aber bis zuletzt die prestigeträchtigsten.

In Olympia zeigten sich die Mächtigen nicht nur, sie nahmen auch an den Spielen teil, wie etwa Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders des Großen, der 356 vor unserer Zeitrechnung dort ein Wagenrennen für sich entscheiden konnte. Der deutsche Historiker Raimund Schulz schreibt davon, dass in Olympia weniger ein „hellenisches Gemeinschaftsgefühl“ erzeugt wurde, sondern ein „international orientierter Adel“ sich dort selbst feierte. Besonders in der Frühzeit der Spiele konnten es sich nur Reiche leisten, an ihnen teilzunehmen.

Hans Rupprecht Goette

Gestürzte Säulen des Zeustempels

Elfenbein und Gold

Im Lauf der Jahrhunderte ließen Griechen und Römer auf dem Altis, dem zentralen Ort der Anlage, zahlreiche weitere Kultstätten, Sportanlagen und Verwaltungsgebäude entstehen. Im Zentrum der Anlage stand ab zirka 460 vor Christus der Tempel des Zeus mit einer gewaltigen Statue des Gottes, die der berühmte Bildhauer Phidias aus Elfenbein und Gold geschaffen hatte, umgeben von zahllosen Statuen, die Götter, Helden und auch Sieger der Spiele verherrlichten.

Die großen Städte errichteten in Olympia aus Prestigegründen eigene Schatzhäuser. „Die funktionierten wie große Banktresore“, so Barringer. „Sie enthielten wertvolle Gegenstände, die man sonst leicht hätte wegtragen können.“ Die heilige Stätte Olympia wurde zwar in der Regel von militärischen Interventionen verschont, der Wettstreit zwischen den Mächten im antiken Griechenland fand hier aber unvermindert auf symbolischer Ebene statt.

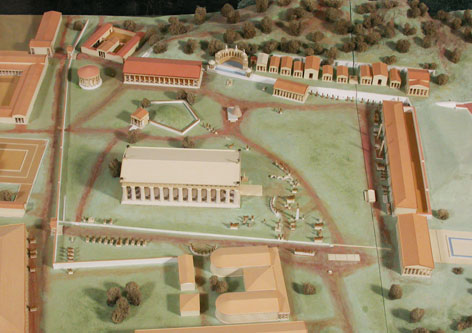

Hans Rupprecht Goette

Modell des Altis: Im Zentrum der Zeustempel, hinten die Reihe der Schatzhäuser

Unsterbliche Sieger

Siege in Olympia oder gar in einer Reihe bei allen vier panhellenischen Spielen konnten einen Wettkämpfer somit „unsterblich“ machen. Das klang für die Teilnehmer auch deshalb plausibel, weil Olympia als Institution länger als ein Jahrtausend Bestand hatte, bis es von dem christlichen römischen Kaiser Theodosius I. Ende des 4. Jahrhunderts zumindest offiziell als heidnischer Kult verboten wurde.

Während Priester und bessergestellte Athleten in festen Gebäuden untergebracht waren, mussten die meisten Zuschauer der antiken Olympischen Spiele im Umfeld des Geländes zelten - unter recht einfachen Bedingungen. „Es wurden zahlreiche Brunnenschächte gefunden, die nur der Wasserversorgung während der Spiele dienten und dann wieder zugeschüttet wurden“, erzählt Barringer. Die Römer sorgten schließlich mit einem Aquädukt für nachhaltige Wasserversorgung in Olympia.

Hans Rupprecht Goette

Reste des Tunnels zum Stadion

Denkmäler für Betrüger

Anders als am Konkurrenzheiligtum Delphi wuchs um die olympischen Anlagen keine Stadt. Benutzt wurden sie aber auch dann, wenn keine Wettkämpfe stattfanden, dafür sorgte der Kult. „Priester lebten das ganze Jahr über in Olympia“, so Barringer, „außerdem hatte die Stadt Elis, auf deren Gebiet Olympia lag, ihr Ratsgebäude dort.“ Bei allem profanen Beiwerk blieben die Spiele jedoch bis zuletzt eine Kulthandlung zum Ruhm des Zeus.

Das hielt manche Teilnehmer aber nicht vom Tricksen ab, weiß Barringer: „Doping im heutigen Sinn gab es damals noch nicht, aber manche Teilnehmer versuchten, Mitstreiter oder Richter zu bestechen. Wenn das bekanntwurde, wurden sie dazu verpflichtet, eine teure Bronzestatue zu finanzieren. Diese Statuen wurden dann vor dem Zugang zum Stadion aufgestellt, so dass alle Athleten vor den Wettkämpfen daran vorbeigehen mussten. Bei dieser Gelegenheit konnten sie es sich dann überlegen, ob sie das Risiko eingehen wollten.“

Hans Rupprecht Goette

Fragment einer Bronzestatue aus Olympia

Eingeschmolzene Kunst

Von den Statuen, mit denen sich Barringer vornehmlich beschäftigt, steht heute keine einzige mehr. Bereits in der Antike wurden viele der wertvollen Bronzeobjekte eingeschmolzen, später wurden auch die Metallklammern geraubt, die Steinblöcke in den Tempeln zusammenhielten.

Auch wenn die Stätte nach dem Ende der Spiele von Christen weiter bewohnt wurde - sie bauten die Werkstatt des Phidias in eine Kirche um - so sorgten Erdbeben und Überschwemmungen dafür, dass der Ort vergessen wurde. „Es gibt auch Hinweise darauf, dass Christen den Zeustempel niedergerissen haben“, so Barringer, „Die Säulen wurden offenbar nach außen umgestürzt.“

Hans Rupprecht Goette

Zur Kirche umgebaut: Die Werkstatt des Bildhauers Phidias

Neu erwachtes Interesse

Erst im 19. Jahrhundert interessierte man sich wieder für die Stätte. 1811 untersuchte eine Expedition von Briten und Deutschen den Altis, 1829 gruben französische Experten in Olympia. Sie nahmen wichtige Teile der Reliefs des Zeustempels nach Paris mit, eine Aktion, die die Griechen nicht verhindern konnten, obwohl sie zwei Jahre vorher ein Gesetz verabschiedet hatten, das die Ausfuhr antiker Kulturgüter verbot.

Literatur:

- Judith M. Barringer: Art, Myth, and Ritual in Classical Greece, Cambridge/New York, 2008

- Helmut Kyrieleis: Olympia - Archäologie eines Heiligtums, Mainz, 2011

- Raimund Schulz: Kleine Geschichte des antiken Griechenland, Stuttgart, 2010

- Haritini Kotsidu: Die griechische Kunst, Stuttgart, 2010

- Michael Maaß: Das antike Delphi, München, 2007

- Tonio Hölscher: Öffentliche Räume in frühen griechischen Städten, Heidelberg, 1998

Großangelegte Ausgrabungen

Ab den 1870er Jahren startete Deutschland mit großem Aufwand und nach Abschluss eines Vertrags mit der griechischen Regierung die eigentliche systematische Ausgrabung der olympischen Stätten. Die neu erwachte Begeisterung für die griechische Antike in den Industriestaaten des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen abgehalten werden konnten. Seither fanden die Spiele wieder im gewohnten Zyklus alle vier Jahre statt - unterbrochen durch die beiden Weltkriege.

Gemeinsam war den antiken und den modernen Spielen der aristokratische Amateurethos der Anfangsjahre. Doch auch in der Antike kam es dazu, dass Sieger bei der Ehrung in Olympia selbst „nur“ den Kranz erhielten, dann aber später reich mit Geld, Sachgeschenken und Steuervorteilen in ihren Heimatstädten belohnt wurden, wie Barringer im Gespräch mit ORF.at berichtet. Wie auch in den modernen Olympischen Spielen setzte also in der Antike bei den Athleten eine Professionalisierung ein.

Das liegt daran, dass die grundlegende Faszination am trainierten menschlichen Körper über Jahrhunderte und kulturelle Veränderungen hinweg gleich geblieben ist, sagt Barringer: „Es geht um den schönen menschlichen Körper, der übermenschliche Leistungen bringt. Wir sehen uns die Wettkämpfe an, weil wir davon fasziniert sind, wie schnell ein Mensch laufen und wie hoch er springen kann. Darum sind wir auch so wütend, wenn wir herausfinden, dass ein Athlet gedopt hat. Wir fühlen uns um das Heldentum der Wettkämpfer betrogen.“

Günter Hack, ORF.at

Links: