Im Zeitalter der Beschleunigung

„It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness ...“ So beginnt Charles Dickens seinen Roman „Eine Geschichte aus zwei Städten“ („A Tale of Two Cities“, 1859). Der vor 200 Jahren geborene Dickens war nicht nur ein Schriftsteller von großer Produktivität. Mit seinen detaillierten Personenporträts ist er unerlässlicher Zeuge für die Geschichtsforschung und prägte nicht zuletzt unsere Vorstellung vom 19. Jahrhundert samt der aufkommenden Industrialisierung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wenn Dickens von der besten und zugleich schlechtesten aller Zeiten schreibt, dann hat er so etwas wie das Rezept seines Erfolgs benannt: die Verzahnung von sozialer Misere und dem Kampf des Einzelnen um das persönliche Glück. Mit diesem Spagat eroberte Dickens das Herz von Millionen von Lesern. Dickens, am 7. Februar 1812 in der Nähe von Portsmouth als zweites von acht Kindern geboren, musste in seinem Heranwachsen selbst den gnadenlosen Druck sozialer Realität am eigenen Leib erfahren.

Web

Francis Alexander porträtierte den 30-jährigen Dickens während dessen erster US-Reise

Schwierige Anfangsjahre

Der Vater, zunächst Büroangestellter im Navy Pay Office von Portsmouth, kommt nach dem Umzug seiner zehnköpfigen Familie nach London derart unter sozialen Druck, so dass er sich im Schuldgefängnis der Stadt wiederfindet. Während die anderen Familienmitglieder ebenfalls in das Gefängnis einzogen, versuchte der gerade einmal zwölfjährige Dickens, mit Tätigkeiten als Hilfsarbeiter in einer Schuhfabrik seine Familie zu ernähren - eine Erfahrung, die er später in „David Copperfield“ thematisieren wird.

Nach seiner Schulzeit in London und Umgebung ist er zunächst bei Rechtsanwälten, dann als Stenograf bei Zivilgericht und schließlich als Reporter tätig. Ab den 1830er Jahren ist Dickens jedenfalls in Umfeld von Zeitungen zu finden - zunächst bei der „True Sun“ und dann beim „Morning Chronicle“. Die ab Mitte der 1830er Jahre erscheinenden Erzählungen, etwa in den „Pickwick Papers“, sind immer als Fortsetzungsgeschichten für Zeitungen konzipiert, in denen gerade die Verzahnung des Journalisten mit dem Schriftsteller deutlich wird.

Der Roman als Fortsetzungstext

Zwischen Jänner 1837 und April 1839 erscheint „Oliver Twist“ als Fortsetzungsgeschichte. Seine Texte schockieren ob der sozialen Drastik, etwa der Verbindung von Armut und Kriminalität, das Publikum. Maßnahmen sozialer Verbesserungen werden nach der Verbreitung von Dickens-Romanen diskutiert.

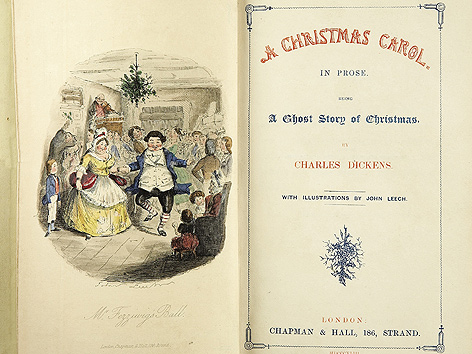

Public Domain

Der Text als Inszenierung: Die aufwendigen Erstausgaben der Texte Dickens’ lassen vergessen, dass sie zunächst als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen erschienen waren

Der Autor selbst wird Mitherausgeber der liberalen Tageszeitung „Daily News“ und vermarktet sich zunehmend als öffentlichkeitswirksamer Autor, etwa mit Lesereisen in die USA. Sein Versuch, ein internationales Copyright durchzusetzen, stieß in den USA auf wenig Gegenliebe, ein Umstand, auf den Dickens mit Enttäuschung und Rückzug seiner USA-Aktivitäten reagierte.

Ein unruhiger Geist

Charles Dickens war oft nachts aktiv und wanderte im Dunkeln durch die Straßen Londons. Auf diesen Spaziergängen entstanden viele seiner Ideen, wie eine Ausstellung im „Museum of London“ anhand von Aussagen des Autors und seiner Zeitgenossen dokumentiert. Dickens hatte ein außerordentliches Gedächtnis und eine Art fotografische Karte von London im Kopf. In der Früh war er trotzdem wach und setzte sich zu festgelegten Zeiten an den Schreibtisch.

Die Einkünfte aus seinen Veröffentlichungen sind für Dickens in dieser Zeit dennoch mehr als einträglich. In der Grafschaft Rochester legt sich Dickens, der eigentlich gegen den Habitus der englischen Aristokratie angekämpft hatte, mit Gad’s Hill Place einen ansehnlichen Landsitz zu. Als Dickens auf diesem Landsitz im Juni 1870 stirbt, hat er einen öffentlichen Status, der, wie etwa das Victoria-and-Albert-Museum in einer aktuellen Ausstellung erinnert, heutigen Filmstars entspräche.

Geheim gehaltene Lebenshintergründe

Und dennoch: „Charles Dickens hütet sein Leben lang das Geheimnis seiner gemeinen Abkunft“, erinnert Kurator Thomas Schlachter, der im Literaturmuseum Strauhof in Zürich die einzig große Schau auf deutschsprachigem Boden zu Dickens organisiert hat: „Er kommt aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen, und darüber spricht man im Hause Dickens nicht. Auch seine engsten Freunde wissen Zeit seines Lebens nicht, aus wie bescheidenen Verhältnissen er stammt.“

Dabei geht es im Dickens’schen Bildungsroman zumeist um geschundene Kinder, die sich freikämpfen - ein deutlicher Spiegel eigener Erfahrungen. Viele Kränkungen aus der Kindheit sind in das Romanwerk Dickens eingeflossen, etwa die Erfahrungen mit dem Großvater, der Geld unterschlagen hat und ins Ausland geflohen ist.

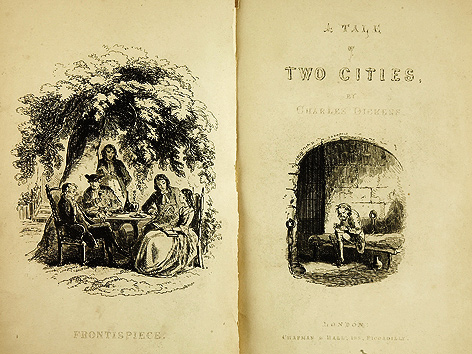

Public Domain

„It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness ...“

Dickens selbst wird ein gewisses Aufsteigersyndrom prägen. Er will zeitlebens zur Oberschicht gehören. Auch „Oliver Twist“ mochte sich nicht mit einem Löffel Haferschleim zufriedengeben - „Please, Sir, I want some more“.

„Eine Art Wunschbiografie“

„In seinem frühen Werk gibt es eine Art Wunschbiografie“, so Schlachter gegenüber dem Deutschlandfunk: Bei „Oliver Twist“, der unverschuldet im Armenhaus landet, rede ein Waisenjunge sozial ganz unplausibel immer etwas feiner als alle andern. Viele Figuren sind verkleidete Autobiografie: Der joviale, über seine Verhältnisse lebende Mister Micawber aus „David Copperfield“ gilt als Spiegelung des Vaters des Autors. Und in der Modellierung der kalten Estella in „Great Expectations“ hat Dickens seine Variante der Maria Beadnell geschaffen, die den Schriftsteller in jungen Jahren abblitzen ließ.

Public Domain

Dickens und die Beschleunigung der Welt: Am 9. Juni 1865 überlebte Dickens ein schweres Zugsunglück in Staplehirst. Auch dieses Ereignis verarbeitete er literarisch.

Mit seinen Büchern ist Dickens nicht zuletzt auch ein Chronist für die Beschleunigung der Welt. Dickens ist mit seinem Schreiben Teil einer Medienrevolution. Was heute Internet samt Twitter-Nervosität, das war im 19. Jahrhundert die dichte Verbreitung des Zeitungswesens. Romane wurden nicht abgeschlossen geschrieben, sondern für eine Zeitschrift begonnen - und selten wusste ein Autor wie Dickens, wie sein Roman am Ende ausgehen würde. Die vielen Spannungsbögen und parallel laufenden Handlungsströme sind bei Dickens nicht zuletzt der Erscheinungsweise des Romans geschuldet - und der Eingriffsmöglichkeit durch einen Autor, der sich im sozialen und literarischen Feld und den darin wirkenden Kämpfen auch via Romantext immer neu positionieren konnte.

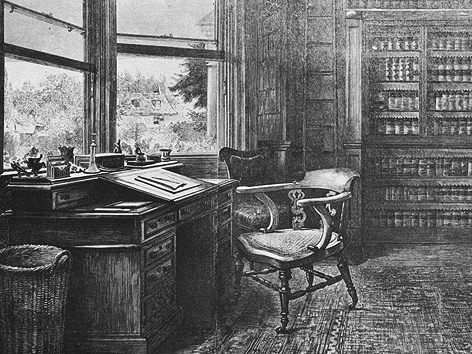

AP/Christie's Images

Der Weg zum Arbeitszimmer des Schriftstellers am eigenen Landsitz war für Dickens ein weiter

Dickens reagierte auf die Wirklichkeit - so wie die Welt Bezug auf die Romane Dickens nahm. Vielleicht liegt hier der Twitter-Effekt seiner Literatur, dem ihm so mancher Literaturwissenschaftler dieser Tage unterstellt, um Dickens in der Gegenwart zu landen.

Für den BBC-Journalisten Matthew Davis ist Dickens jedenfalls der „Meister der Schnipsel“, also jener kurz zusammengezogenen Erkenntnisse, wie sie in Zeiten von Microblogs und Twitter-Feeds andauernd in die Welt posaunt werden. Mit einer Art „Daily Dickens“ möchte Davis jedenfalls Dickens an die Welt der Twitter-Feeds heranrücken. Ganz schön „whimsical“, launisch, hätte Dickens zu solch einer Unternehmung vielleicht befunden.

Der „Daily Mirror“ drehte den Spieß um und fragte sich, wie man die Romane von Dickens als Twitter-Feed erzählen könnte - aus der Perspektive des Autors und seiner Figuren. „140 Zeichen? Aber ich hab’ viel mehr auf Lager“, sagt ein am Twitter-Pult stehender Dickens.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: