Das Deutschland-Paradox

Dass die Rivalität zwischen Österreich und Deutschland eine lange ist, zeigt ein Blick ins 18. Jahrhundert. Das Preußen von damals war zwar alles andere als synonym für Deutschland, und Österreich war zu Zeiten des Heiligen Römischen Reichs schon gar nicht vergleichbar mit dem heutigen Österreich-Begriff.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Doch sosehr Friedrich II. mit seiner Ausdehnung Preußens den Grundstein des deutschen Nationalstaats geschaffen haben mag, war Joseph II. Orientierungspunkt für so manchen Dichter deutscher Sprache. Friedrich, der vor 300 Jahren geboren wurde, stellte die französische Kultur über alles.

Blickt man auf die Erziehung des jungen Friedrich und sein Verhältnis zu seinem Vater Friedrich Wilhelm I., so hätte man kaum vermuten dürfen, dass dieser junge Mann einmal Brief- und Gesprächspartner des Philosophen Voltaire und Schöngeist mit Liebe zur französischen Kultur würde. Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, ließ den am 24. Jänner 1712 in Berlin geborenen Prinzen mit eiserner Hand erziehen. Heute könnte man den jungen Friedrich durchaus als Missbrauchsopfer der „Pädagogik“ seines Vaters sehen.

.

Die Hinrichtung Hans Hermann von Kattes in einem zeitgenössischen Kupferstich

Rebellion und Fluchtpläne

Doch der halbwüchsige Mann rebellierte - er plante sogar seine Flucht nach Frankreich, gemeinsam mit seinem älteren Freund Hans Hermann von Katte. Doch die Fluchtpläne flogen auf, und Von Katte wurde auf Betreiben Friedrich Wilhelms in einem zweiten Schuldspruch zum Tode verurteilt. Mit dem jungen Friedrich sollte ebenfalls kurzer Prozess gemacht werden, doch auch aus diplomatischen Erwägungen verschonte der Vater seinen Sohn. Selbst der österreichische Kaiser Karl VI. und Prinz Eugen hatten sich schriftlich für den Kronprinzen eingesetzt - ein Umstand, der Österreich später in den Auseinandersetzungen mit Preußen aber wenig helfen sollte.

Nach dem Tod des Vaters 1740 übernimmt Friedrich II. die Macht und beweist sich wider Erwarten als Feldherr. Er vergrößert Preußen durch Eroberungen und führt zwei Schlesische Kriege. Maria Theresia, die im selben Jahr des Amtsantritts Friedrichs ihrem verstorbenen Vater Karl VI. in einem mit Korruption durchsetzten Reich folgt, wird so mancher Friede mit Friedrich aufgezwungen - „mit dem Messer an der Kehle“ fügt sie sich etwa dem Frieden von Berlin, der den Verlust des wirtschaftlich bedeutsamen Schlesiens besiegelt.

.

Friedrich der Große in der Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts: Die schlesischen Stände huldigen dem Preußenkönig. Gemälde von Wilhelm Camphausen

Der Aufstieg Preußens

Mit dem Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) ist Preußen eine Mittelmacht in Europa, die sich unter den Großmächten Frankreich, Österreich, Russland und Großbritannien zu behaupten vermag. Friedrich sollte, nicht zuletzt mit zahlreichen inneren Reformen, die Grundlagen für die Bildung eines deutschen Nationalstaates legen. Fast allen Lebensbereichen drückt Friedrich den Stempel auf. Er fördert das Gewerbe, eine Seidenindustrie entsteht. Der Kartoffelanbau wird mit einem „Kartoffelbefehl“ angekurbelt und der Oderbruch, die Kornkammer der Hauptstadt Berlin, trockengelegt.

Auch als Bauherr macht sich der König einen Namen. Er, der lieber Männer als Frauen um sich scharte und der seine Gemahlin (die er nur als Versöhnungsgeste gegenüber seinem Vater ehelichte) längst in das Berliner Schloss Schönhausen abgedrängt hatte, zieht sich oft in das von ihm erdachte Potsdamer Schloss Sanssouci - ohne Sorgen - zurück.

Web

Ein Billet Friedrichs mit einer Einladungsformel an Voltaire: „A sous p a cent sous six“ = „A souper a Sanssouci?“ = „Zum Abendessen nach Sanssouci?“

„Tagsüber Philosoph, am Abend göttlich“

Das Leben des Königs beschreibt der französische Philosoph Voltaire, der einige Zeit als Friedrichs Gast in Potsdam weilt, so: bis mittags ein Herrscher, am Nachmittag Schriftsteller, tagsüber Philosoph und am Abend göttlich bei der Tafelrunde.

Ein Einladungsbillet des Königs an Voltaire kann schon derart ausgefeilt mit den klanglichen Assoziationen des Wortes „Sanssouci“ spielen, dass selbst der in Sprachrätsel verliebte Arno Schmidt damit seine Freunde gehabt hätte.

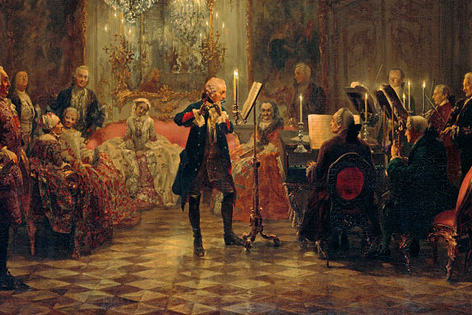

Alte Nationalgalerie, Berlin

Zum beliebten König wird Friedrich erst 50 Jahre nach seinem Tod. Etwa in den Bildern von Adolph von Menzel, in denen der künstlerische Monarch in Szene gesetzt wird - hier der König im Zentrum des Flötenkonzerts von Sanssouci.

Der preußische Monarch ist alles andere als ein Freund der deutschen Kultur. In seiner Schrift „De la litterature allemande“ (1780) zelebriert Friedrich, der legistisch gegen die Auswüchse des Feudalsystems kämpft, seine Liebe zur französischen Hofkultur und ihrer Literatur und verurteilt den Aufschwung, den die deutsche Literatur im Zuge der Aufklärung nehmen sollte. Gotthold Ephraim Lessing, der am Beginn seiner Karriere wie viele seiner Kollegen Friedrich II. bewundert und noch die Korrespondenz zwischen Friedrich und Voltaire übersetzt, wendet sich nach zahlreichen Zurückweisungen an einen anderen Ort, an dem er sich die Förderung seiner Talente erwartet: an den Hof Josephs II.

Joseph II.: Ein Bewunderer Friedrichs

Maria Theresias ältester Sohn, seit 1764 römisch-deutscher Kaiser und seit 1765 Mitregent seiner Mutter, bewunderte militärische Kraft, innere Ordnung und die erfolgreiche Erwerbspolitik Friedrichs des Großen. Die beiden Herrscher lernten einander auch in der Frage rund um die Aufteilung Polens persönlich kennen und trafen 1769 im schlesischen Neiße und 1770 in Mährisch-Neustadt zusammen.

Die Zentralisierungsbestrebungen Josephs und das Kappen von Sonderrechten des Adels lässt den langen Schatten Preußens erkennen. Auf der anderen Seite wird ein Widerspruch zunehmend deutlich: der Kampf um das Zentrum der deutschen Kultur.

Public Domain

Joseph II. (r.) bewunderte Friedrich II. und fand unter manchem deutschen Aufklärer doch mehr Bewunderung als der „Alte Fritz“

Der von vielen deutschen Dichtern immer wieder gelobte Joseph II. bemühte sich um die Durchsetzung des Hochdeutschen als Staatssprache, wenngleich er dabei, wie Germanist und Historiker Leslie Bodi erinnerte, „vor allem rein administrative Gründe" im Auge hatte. Die Gründung des K. u. k. Nationaltheaters 1776 mit dem Anspruch „die erste Bühne Teutschlands" zu sein, zeige, so Bodi freilich die seit Sonnenfels in Österreich „so oft betonte Auffassung, dass Wien als Sitz des Kaisers zugleich auch auf kulturellem Gebiete die Hauptstadt Deutschlands“ sei.

Polemiken gegen Wien

Gegen diese Haltung polemisierten berühmte deutsche Aufklärer, allen voran der Preuße Friedrich Nicolai in seinen Reisebeschreibungen. Nicolai stichelt gegen den Lokalpatriotismus der Wiener und deren Überzeugung, „dass es nirgends besser zu leben sei als in Wien“. Die Wiener sollten sich damit abfinden, so Nicolai, „dass Wien die Hauptstadt der österreichischen Erblande“ sei, nicht aber mit dem „Begriff der Hauptstadt Deutschlands“ zu verbinden sei.

Maßgebliche deutsche Dichter, allen voran Friedrich Gottlieb Klopstock, werden Joseph II. Werke widmen, in der Hoffnung, er würde das Projekt einer Deutschen Akademie für Kunst und Wissenschaft in Wien fördern. Klopstock ist Initiator dieser Idee, die er in seinem „Plan zur Unterstützung der Wissenschaften in Deutschland“ (1768) formuliert hat. Neben Klopstock bemühen sich auch Gotthold Ephraim Lessing und Christoph Martin Wieland um eine mögliche Position in Wien.

Am Ende kam Herr Riedel

Unter Vermittlung des neben Wenzel Anton Kaunitz mächtigsten Staatsbeamten unter Joseph II., Tobias Freiherr von Gebler, beruft man allerdings zu Beginn der 1770er Jahre den Erfurter Ästhetik-Professor Friedrich Justus Riedel nach Wien, gegen den nicht nur Johann Gottfried Herder mit großer Liebe in den Fußnoten seiner „Kritischen Wälder“ polemisiert.

Riedel, Sohn eines protestantischen Pastors, sollte in Wien nie heimisch werden. Der deutsche Gelehrte stieß nicht nur durch mangelnde Galanterie gegenüber Frauen auf Ablehnung. Ein Atheist mit fragwürdigem Lebenswandel stehe im Dienste des Hofes, wird Maria Theresia gewarnt. Als man Riedel vor die Wahl stellt, zum Katholizismus überzutreten oder den Dienst zu quittieren, entscheidet sich Riedel für die Entlassung. Als beinahe mittelloser Gelehrter, der im Zustand völliger geistiger Verwirrung vor sich hin vegetiert, stirbt Riedel am 2. März 1782 im Krankenhaus St. Marx.

Auch um Friedrich II. ist es um diese Zeit, wenige Jahre vor einer wirklichen politischen Revolution, in Sanssouci zunehmend einsam geworden. Von seinen Untertanen wird er mittlerweile wenig ehrfurchtsvoll „Alter Fritz“ genannt. Kinderlos stirbt der Machtpolitiker in der Gestalt des Schöngeists am 17. August 1786 im Alter von 74 Jahren in Potsdam.

„Deutschland - aber wo liegt es?“

An welchem Staatengebilde die deutsche Kultur andocken sollte, ließ sich zu Ende des 18. Jahrhunderts kaum klären: „Deutschland - aber wo liegt es“, fragten sich Goethe und Schiller 1797 in den „Xenien“ und konnten doch kein Land finden, denn „wo das gelehrte anfängt, hört das politische auf“.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: