Von Lässigkeit zu Verletzbarkeit

In den 60er und 70er Jahren hat James Bond das Heldenbild wie kein anderer geprägt. Als moderner Mann bewegte er sich in jedem Umfeld mit unerschütterlicher Lässigkeit. Über Jahrzehnte war dieses Ideal auf dem Actionfilm-Markt tonangebend. Doch bald war Lässigkeit alleine nicht mehr spektakulär genug - die Zuseher wollten auch Gefühle sehen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Schon lange vor James Bond hat es Cowboy- und Westernhelden gegeben. Doch kaum einer von ihnen übte auf die Zuseher eine so große Faszination wie die Figur des James Bond aus. Der Geheimagent hat die Menschen mit seiner unsagbaren Coolness in den Bann gezogen. „Es ist diese unglaubliche Souveränität, die James Bond so besonders machte. Alles andere hatten die anderen Helden zuvor auch“, sagte der Regisseur und Filmwissenschaftler David Assmann im Gespräch mit ORF.at.

Dazu kamen die spektakulären, auf der ganzen Welt verteilten Schauplätze wie etwa Tokio, Istanbul und Nassau - James Bond war schon überall im Einsatz. Stets hat er schöne Frauen an seiner Seite. „In den 60er und 70er Jahren war das Stoff, der zum Träumen angeregt hat“, sagte Assmann.

AP/Warner Bros.

Rückbesinnung zum Western- und Cowboyhelden: Sylvester Stallone als Rambo

„80er-Helden waren vollkommen integer“

Auch in den 80er Jahren haben Roger Moore und Timothy Dalton die Lässigkeit des James Bond verkörpert. „Zu dieser Zeit hat sich in den USA allerdings eine Rückbesinnung zu den Cowboy- und Westernhelden bemerkbar gemacht. Die neuen Helden waren charakterlich integer, sie handelten vollkommen autonom“, so Assmann. In „Rambo“ (1982) zeigt Sylvester Stallone diesen neuen Trend: Der Held handelt aus seiner eigenen Vorstellung heraus. Er hat stets persönliche Angelegenheiten zu klären.

Die Figur des James Bond hingegen war auch in den 80er Jahren Angestellter. Die Beweggründe der britischen Krone für seine Aufträge, hinterfragte er nie. Mit der altbekannten Souveränität und stets einer Brise Ironie auf den Lippen verfolgte Roger Moore seine geheimen Missionen. Gern trug er das Hemd offen, Muskeln waren kein tragendes Thema.

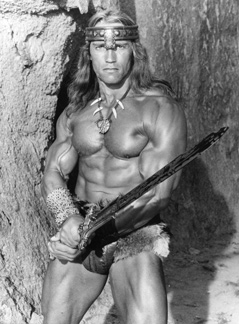

AP

Actionhelden mit Muskelmassen: Arnold Schwarzenegger in „Conan der Barbar“ (1982)

Körperkult und Bodybuilding

Actionhelden wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger stellten sich da ganz anders dar: Mit Bodybuilding trieben sie den Körperkult auf die Spitze. „Die Fans wollen das nie hören, aber da haben sicher auch homoerotische Aspekte mitgespielt“, sagte Assmann.

Durch das Antrainieren von Muskeln sollte die Dominanz von Männern im Film dargestellt werden. „Es war vielleicht eine Reaktion auf die damaligen gesellschaftlichen Strömungen, wie den Feminismus, sozusagen als letztes männliches Aufbäumen“, vermutet der Filmwissenschaftler.

Familienwerte immer gefragter

Im Laufe der Zeit zeigen die filmischen Helden nicht nur Muskeln verstärkt, sondern auch Gefühle: „Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurden Familienwerte immer gefragter. Die Menschen wollten Weichheit und Verletzlichkeit sehen“, so Assmann. In „Stirb langsam“ (1988) möchte beispielsweise Bruce Willis mit seiner Familie Weihnachten feiern.

Die James-Bond-Produzenten haben auf diese Entwicklung in den 90er Jahren nicht reagiert. Bond-Darsteller Pierce Brosnan löste die Aufträge der britischen Krone weiter in der altbekannten Lässigkeit. „Das hat zwar noch funktioniert“, sagte Assman, „allerdings wurden auch weniger Filme gedreht und der Erfolg war abnehmend.“

„Spezialeffekte allein zu wenig“

Denn die Menschen hatten schon genug Spezialeffekte gesehen, auch technische Spielereien hatten an Strahlkraft verloren. „Die Souveränität James Bonds war nicht mehr spektakulär genug. Schüsse im Laufen abzufeuern, war altbekannt. Und ein Held, der weiß, dass er nie sterben kann, wurde als zunehmend langweilig empfunden“, so Regisseur Assmann.

AP/Jasin Boland

Realitätsnaher Matt Damon, Hauptfigur in der „Bourne“-Reihe

Realitätsnähe statt Lässigkeit

Deshalb seien etwa die Regisseure der „Bourne“-Reihe dazu übergegangen, die Hauptfigur realitätsnäher darzustellen. Hier müssen Waffen wie im wirklichen Leben nachgeladen werden und Autos explodieren nicht nach jedem Zusammenstoß. Man setzt auf Nahkampfszenen, in die sich der Zuseher involviert fühlt.

Und: Hauptdarsteller Damon weist eine psychische Komplexität auf. „Heute ist die Identifikation mit der Figur ausschlaggebend. Was funktioniert, ist die Zuseher mitzunehmen“, so der Filmwissenschaftler. „Ironie a la Roger Moore ist nicht mehr gefragt.“ Denn das relativiere das Geschehen zu sehr.

Mit dem aktuellen Bond-Darsteller Daniel Craig wurden diese Entwicklungen auch in die neuen Bond-Filme integriert: In „Casino Royale“ (2006) präsentierte sich der Geheimagent als tiefgründigerer Charakter: Er ist verliebt, kann Schmerzen empfinden und glaubt nicht unsterblich zu sein. „Ohne diese Adaption wäre den Bond-Filmen das Publikum wohl verloren gegangen“, so Assmann. Denn heute sei Verletzlichkeit gefragter als die altbekannte Lässigkeit.

Nina Flori, ORF.at

Links: