Höchststrafe für Papiergeldpionier

Obwohl in China bereits vor Hunderten Jahren erstmals im Umlauf und trotz zahlreicher Erfahrungen mit Buchgeld im europäischen Zahlungsverkehr: Die Geschichte von im großen Stil gedruckten Banknoten hat in Europa am 16. Juli 1661 in Schweden ihren offiziellen Anfang genommen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

An diesem Tag brachte die Privatbank von Johan Palmstruch mit dem Kreditivsedlar die ersten frei zirkulierbaren, somit nicht personenbezogenen Geldscheine in Umlauf. Das Angebot der Stockholms Banco schien verlockend, da das in Schweden mangels ausreichender Silberreserven 1644 eingeführte Kupfergeld zuvor empfindlich abgewertet werden musste. Als direkte Folge stieg damit, etwa mit einer rund 20 Kilogramm schweren Zehndalerplatte, nicht zuletzt das Gewicht des ohnehin unhandlichen Kurantgeldes.

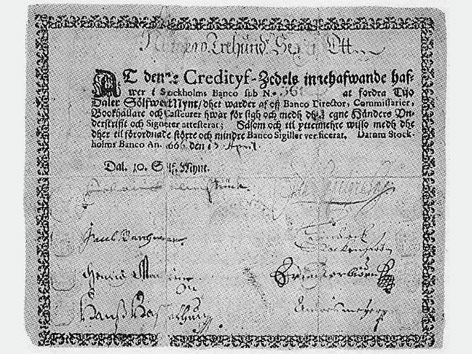

Public Domain

Banknote der Stockholms Banco aus dem Jahr 1666

1661 wurden zunächst Scheine auf Daler-Kupfer- und Daler-Silbermünzen herausgegeben. Es folgten verschiedene Wertstufenserien, wobei die bekanntesten der auch als Palmstruchers bekannten Geldscheine aus dem Jahr 1666 stammen. Die Scheine aus handgefertigtem Papier enthielten ein Wasserzeichen mit der Aufschrift „Banco“. Der aufgedruckte Text enthielt unter anderem die ersten drei Ziffern der Jahreszahl - der Rest, darunter auch die „Seriennummer“, wurde handschriftlich eingetragen.

Erste Notenbank Europas

Johan Palmstruch bekam 1657 von Schweden die Genehmigung zur Gründung der Stockholms Banco. Aus dieser entstand Europas erste private und schließlich auch erste staatliche Notenbank. Schweden erhoffte sich von dem Deal eine Stabilisierung seiner Währung. Zudem flossen 50 Prozent von Palmstruchs Einnahmen in die Staatskasse.

Doppeltes Geschäft

Doch Palmstruch beschränkte sein Angebot nicht nur auf den Tausch von Kupfergeld auf die auf Fixbeträge ausgestellten Inhaberpapiere. Der in Riga geborene Banker verdiente an dem Geschäft gleich mehrfach, da er neben dem Ausstellen der Banknoten das dafür bei der Bank gelagerte Kupfergeld an Dritte weiterverlieh. Zudem wurden Banknoten auch auf Kredit und somit ohne die Hinterlegung eines realen Metallwertes ausgestellt.

Auch wenn Palmstruchs Banknoten sich schnell als Zahlungsmittel etablierten, war angesichts dieser Geschäftspraxis die mit dem Segen des schwedischen Königs gegründete Privatbank schon bald mit ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert. Dennoch wurde das Experiment fortgesetzt, obwohl die Bank nicht mehr in der Lage war, sämtliche Einlösungswünsche der zunehmend verunsicherten Kundschaft zu befriedigen.

Staat übernimmt Pleitebank

Die Pleite war nur mehr eine Frage der Zeit, und die Bank wurde zunächst geschlossen. Schließlich sprang der schwedische Staat ein und gründete 1668 per Parlamentsbeschluss mit der Sveriges Rikes Ständers Bank die erste staatliche Notenbank Europas. Diese übernahm nicht nur die Deckung der von Palmstruch herausgegebenen Banknoten, sondern hielt nach einem kurzem Verbot schließlich an diesen auch weiterhin fest. Durch das heute noch als schwedische Reichsbank tätige Institut sollte zudem gewährleistet werden, dass jede ausgegebene Banknote auch mit einer entsprechend hinterlegten Menge an Wertmetall gedeckt ist.

Begnadigung nach Todesstrafe

Palmstruch selbst bekam die Macht des Gesetzes zu spüren und wurde von einem Gericht in Stockholm zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde, offenbar dank der Intervention befreundeter Bankhäuser aus England und den Niederlanden, nicht vollstreckt. Palmstruch wurde begnadigt und starb im Februar 1671 mit 60 Jahren nur kurz nach seiner frühzeitigen Entlassung aus der Haft.

Peter Prantner, ORF.at

Links: