Wortführer des Weihnachtsfests

Die Geschichte des Weihnachtsfests ist wissenschaftlich durchaus umstritten. Ab dem 4. Jahrhundert, als das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde, sind verschiedene Feste zur Geburt Jesu überliefert. Einer der ersten großen Verteidiger des Weihnachtsfests lebte in Kleinasien. Johannes Chrysostomus, der „Goldmund“, war einer der wortreichsten Propagierer der Feier von Christi Geburt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Versucht man die Bewegung um Jesus von Nazareth historisch zu betrachten (was aufgrund der dünnen Quellenlage schwer genug ist), so kann man darin, wie etwa Gerd Theißen und Anette Merz in ihrem Lehrbuch zum historischen Jesus zu zeigen suchten, eine innerjüdische Erneuerungsbewegung erkennen, die sich vom Land kommend deutlich gegen die theologischen Ansichten der Stadt (Jerusalem) positionierte.

Der Religionsgründung lag ein Konflikt zugrunde - und alljährlich wird dessen bei den Osterfeierlichkeiten gedacht. Nun war nicht nur Jesus Jude. Seine Jünger, die Apostel, waren es auch. So kann es nicht verwundern, dass die ersten Feste des Urchristentums, Ostern und Pfingsten, parallel angesiedelt sind zu den jüdischen Festen Pessach und Wochenfest.

Creative Commons

Johannes Chrysostomus, hier in einer Mosaikdarstellung in der Hagia Sophia. Von 397 bis 404 war der streitbare Prediger Patriarch von Konstantinopel. Umstritten sind seine Äußerungen gegenüber Christen seiner Heimat, die weiterhin nach jüdischen Riten lebten. Lange sah man in Chrysostomus einen der Ahnen des christlichen Antisemitismus. Die neuere Forschung versucht, seine Äußerungen vor dem Hintergrund von Religionsauseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts zu beleuchten.

Nicht im Urbestand der christlichen Feste

„Die ersten Jünger sahen sich weiterhin als Juden und begingen anfangs wohl nur die jüdischen Feste - mit dem einen Unterschied, dass für sie in der Person Jesu Christi der von den Juden erwartete Messias bereits gekommen war“, so der in Wien forschende Kirchenhistoriker Hans Förster, der dem frühchristlichen Weihnachtsfest ein umfangreiches Werk gewidmet hat. Weihnachten, so erinnert Förster darin, gehöre heute zum Kernbestand, fehlte aber im „Urbestand der christlichen“ Feste.

Warum also Weihnachten feiern, wenn der „Geburtstag“ Christi, wie Prediger des 5. Jahrhunderts argumentierten, mit seinem Eintritt in die jenseitige Welt stattfinde? Auch der Todestag eines Heiligen wird ja als „natalis“ (Geburtstag) bezeichnet. Zeitlich fällt die Feier der Geburt Christi mit dem „natalis“ des Heiligen Stephanus zusammen.

Predigt zum offiziellen Weihnachtsfest

Einen der einflussreichsten Wortführer für das Weihnachtsfest nennt Förster den bei seinen Gegnern gefürchteten Johannes Chrysostomus aus Antiochia. In den 80er Jahren des 4. Jahrhunderts wurde Johannes die Aufgabe übertragen, die Predigt bei der ersten offiziellen Weihnachtsfeier in Antiochia zu halten.

„Gott erschien im Fleisch auf der Erde und lebte zusammen mit den Menschen“, heißt es gleich zu Beginn der Predigt, die sich in alttestamentarischen Ankündigungen der Propheten verortet. Neu und alt sei das Fest der Geburt Christi: neu, weil es erst seit wenigen Jahren gefeiert werde, alt hingegen, weil es „den ältesten Festen ebenbürtig ist“. Chrysostomus berichtet, dass das Fest bereits im Westen des Reiches gefeiert werde. Genannt wird die Stadt Gades, das heutige Cadiz. Und er führt die Volkszählung des Quirinius aus dem Lukas-Evangelium ins Treffen.

Public Domain

Als Giotto zu Beginn des 14. Jahrhunderts Jesu Geburt für die Cappella degli Scrovegni in Padua malte, war Weihnachten fixer Bestandteil des christlichen Festkalenders.

Berechnung nach den Evangelien

Auf der Grundlage der Evangelien will er den Geburtstag Jesu errechnen. Chrysostomus argumentiert ausgehend von der Prophezeiung an Zacharias und seine Frau Elisabeth, dass sie einen Sohn haben werden. Zacharias versieht laut Lukas-Evangelium den Priesterdienst, als der Engel des Herrn an die rechte Seite des Räucheraltares tritt.

Indem Chrysostomus Zacharias zum Hohepriester erhöht, weil nur dieser den Zugang zum Allerheiligsten habe, kann er auch die biblischen Schilderungen zeitlich lokalisieren: Es handle sich um Jom Kippur, den Versöhnungstag, also den zehnten Tag des siebenten Monats. Durch die Verbindung zum Versöhnungstag vollzieht sich für Chrysostomus diese Prophezeiung am 25. September, und somit sind alle weiteren zeitlichen Ableitungen für ihn klar.

Von Elisabeth zu Maria

Maria erfährt wiederum im Zuge der Verkündigungsgeschichte, dass der Heilige Geist über sie kommen werde (Lk 1, 34-37). Zu diesem Zeitpunkt ist Elisabeth sechs Monate schwanger, wie es heißt. Daraus ergibt sich der 25. März - und neun Monate später die Geburt Jesu am 25. Dezember.

Creative Commons

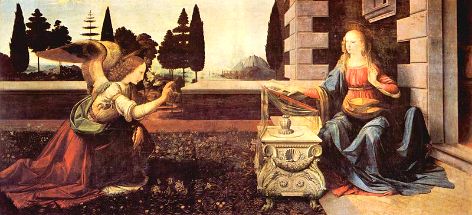

Verkündigung an Maria, Leonardo da Vinci, 1472-75, Uffizien Florenz

Gehe man nach dieser Überlegung, so Förster, so könne man jenen widersprechen, die eine Übertragung der Wintersonnwendfests auf das Weihnachtsfest für die plausibelste Weihnachtshypothese hielten. Das Datum für das Fest kann dann rein aus der Bibel errechnet werden. Allerdings setzt es die Konstruktion voraus, dass Zacharias nicht nur Priester (wie in der Bibel genannt), sondern Hohepriester gewesen sei.

Public Domain

Christus mit dem Strahlkranz des „unbesiegten Sonnengotts“, frühchristliches Mosaik aus der Julier-Gruft, Petersdom

Konstruierte Verbindungen

Dass die Annahmen des Johannes Chrysostomus geschickt konstruiert sind, mag schon Zeitgenossen aufgefallen sein. Augenscheinlich bei der Datumsableitung aus biblischen Quellen ist die Übereinstimmung der Verkündigung an Maria mit dem angenommenen Tag der Passion Jesu. Das war freilich schon im 3. Jahrhundert vom Begründer der christlichen Chronographie, Julius Africanus, angenommen worden.

Als gesichert kann gelten, dass es in christlichen Gemeinschaften kein Weihnachtsfest vor der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich, also vor dem Konzil von Nicäa (325), gegeben hat. Von einem Weihnachtsfest in Rom kann ab der Mitte des 4. Jahrhunderts gerechnet werden. So nennt etwa Furius Dionysius Filocalus im „Chronograph von 354“ (wie der Historiker Hans Mommsen diesen spätantiken, nur in Abschriften erhaltenen Codex bezeichnete) den 25. Dezember als den Geburtstag Christi. Anzunehmen ist, dass es sich hierbei auch um einen liturgischen Feiertag gehandelt haben mag. In Konstantinopel ist das Weihnachtsfest nicht vor 380 anzunehmen, fällt also in die Zeit, da Chrysostomus noch gepredigt hat.

Buchhinweis

Hans Förster: Weihnachten. Eine Spurensuche. Kadmos, 141 Seiten, 12,80 Euro.

„Sol Invictus“-Feier und Weihnachtsfest

Weiterhin diskutiert wird in der Forschung wohl auch, wie sehr heidnische Feste, etwa das Fest der Wintersonnenwende, in den Brauch, Weihnachten zu feiern, hineinspielen. Beliebt bleibt die angenommene Verbindung des unter Kaiser Aurelian eingeführten „Sol Invictus“-Fests (Sieg der Sonne über die Finsternis) aus dem 3. Jahrhundert mit dem Geburtsfest Christi: Die Weihnachtsfeier sei zu dem Zeitpunkt in Rom angekommen, als der Sonnenkult auf dem Höhepunkt war, schreibt etwa die Historikerin Susan K. Roll („Toward the Origins of Christmas“, 1995).

Frühchristliche Schriften werden solche Ansichten nicht stärken, würde das ja bedeuten, der kulturellen Umgebung des frühen Christentums einen größeren Einfluss auf die Kirche einzuräumen, als man das damals wohl zugegeben hätte. Die Spurensuche zum Weihnachtsfest wird also noch länger dauern.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: