Zehn Meter hohe Tsunami-Wellen

Es war kurz vor 7.00 Uhr Früh am Freitag, den 11. März, als die Nachrichtenagenturen in wenigen Zeilen über ein Erdbeben in Japan berichteten, das laut Zeugen die Hochhäuser Tokios zum Wanken gebracht habe. Für die Pazifikküste sei eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden, hieß es.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Naturereignis mit seinen katastrophalen Folgen bereits seinen Lauf genommen: Mehr als eine Stunde später folgte die Nachricht, ein Tsunami mit bis zu zehn Meter hohen Wellen habe zahlreiche Verletzte gefordert. Stunden später gingen die ersten Berichte über Probleme bei AKWs im betroffenen Gebiet um die Welt.

EPA/Dai Kurakawa

Verwüstungen unglaublichen Ausmaßes nach dem Erdbeben

Verbeugungen statt Informationen

Erst einen Tag später räumte die japanische Atombehörde ein, dass es zu einer Kernschmelze im AKW Fukushima 1 gekommen sein könnte. Die laxe, teils gezielt falsche und immer mit großer Verzögerung erfolgende Informierung der Öffentlichkeit war auch in den Wochen danach symptomatisch für den Umgang der japanischen Regierung mit der Katastrophe. Auf Pressekonferenzen des AKW-Betreibers TEPCO gab es zwar viele der traditionellen Verbeugungen - doch erst mehr als drei Monate nach dem Unglück wurde offiziell eingestanden, dass es in Fukushima in drei Reaktoren tatsächlich zur befürchteten Kernschmelze und damit zum Super-GAU gekommen war.

APA/EPA/Koichi Kamoshida

TEPCO-Manager in demütiger Haltung und mit verwirrenden Informationen

Das Beben der Stärke 9,0 kostete rund 16.000 Menschen das Leben, fast 3.500 gelten noch immer als vermisst. Der Tsunami machte ganze Städte dem Erdboden gleich und zerstörte die Infrastruktur. Die Fluten drangen bis zu zehn Kilometer landeinwärts. Wegen der radioaktiven Strahlung ist die Region im Umkreis von 20 Kilometern um Fukushima bis heute Sperrgebiet. Zehntausende wurden teils zwangsweise abgesiedelt.

Flut in Australien

Das Jahr begann bereits mit mehreren Naturkatastrophen: In den ersten zwei Wochen kämpfte Australien mit einer Jahrhundertflut, die Dutzende Tote forderte sowie ganze Landstriche und Städte unter Wasser setzte.

Am 12. Jänner lösten schwere Regenfälle in der Nähe von Rio de Janeiro (Brasilien) einen Erdrutsch aus, der 900 Menschen in den Tod riss. Mehr als vier Wochen später bebte die Erde in Neuseeland: Bei den Erdstößen der Stärke 6,3 starben mehr als 180 Menschen, und das Zentrum der 400.000-Einwohner-Stadt Christchurch wurde großteils zerstört. Nur wenige Monate zuvor war ein deutlich stärkeres Beben noch glimpflich verlaufen.

„Super Outbreak“

Auch die USA blieben in diesem Jahr erneut nicht von Naturkatastrophen verschont. Eine der schlimmsten Tornado-Serien richtete Ende April schwere Verwüstungen vor allem im Süden der USA an: Der „Super Outbreak“ mit mehr als 300 Tornados in vier Tagen forderte 340 Tote und zerstörten ganze Landstriche. 157 Menschen starben bei nur einem Tornado am 22. Mai in der Stadt Joplin im US-Bundesstaat Missouri. Ende August starben 45 Menschen, als der Hurrikan „Irene“ in North Carolina auf die US-Ostküste traf.

Im Oktober setzten wochenlange Monsunregen weite Teile Thailands unter Wasser, 570 Menschen kamen ums Leben. Nicht nur die alte Königsstadt Ayutthaya, sondern auch die Hauptstadt Bangkok stand teils unter Wasser. Die Regierung rief den Notstand aus, war aber letztlich hilflos gegen die von Norden über den Chau-Phraya-Fluss anströmenden Wassermassen. Wegen einer Springflut im nahe gelegenen Golf von Thailand wurde zusätzlich Wasser aus dem Süden in die Mündung des Flusses gedrückt.

APA/epa/Mark Alen

Das havarierte Containerschiff bedrohte wochenlang Neuseelands Küste

Ende Oktober kamen in der osttürkischen Provinz Van bei Erdstößen der Stärke 7,2 mindestens 600 Menschen ums Leben. Die Bewohner zeigten sich erbittert über die verspätete und mangelhafte Hilfe durch die Behörden. Die vorerst letzte Naturkatastrophe dieses Jahres ereignete sich rund eine Woche vor Weihnachten auf den Philippinen: Im Süden des Landes starben bei einem nächtlichen Tropensturm mehr als 1.000 Menschen in den Wasser- und Schlammfluten.

EHEC statt Euro

Kaum noch vorstellbar, aber im Mai dominierte nicht die Euro-Schuldenkrise, sondern die EHEC-Epidemie wochenlang die Schlagzeilen. 53 Menschen - insbesondere in Deutschland - überlebten die Attacke des aggressiven Lebensmittelkeims nicht. Auch in Österreich gab es einige wenige EHEC-Krankheitsfälle, jedoch keine Todesfälle. Vor allem die mehrwöchige Suche nach dem Ursprung des Keims führte zu Aufregung bis hin zu diplomatischen Verwicklungen und Millionenschäden für die Landwirtschaft.

Denn der Reihe nach kam verschiedenes Gemüse unter Verdacht, besonders Gurken, Tomaten und grüner Salat, die von deutschen Gesundheitsbehörden zuerst als mögliche Verunreinigungsquelle identifiziert wurden. Insbesondere spanische Gemüsebauern, deren Lieferungen betroffen waren, blieben praktisch auf der gesamten Ernte sitzen und mussten alles vernichten, was sie nicht als Protest vor Regierungsgebäuden abluden. Russland stoppte sogar Gemüseimporte aus der EU. Erst Wochen später wurde das „schuldige“ Gemüse entdeckt: Bockshornkleesamen aus Ägypten.

Sandsturm in Deutschland

Ein Sturm löst in Deutschland Anfang April eine verheerende Massenkarambolage mit 82 Fahrzeugen aus: Der Wind hatte Staub von den umliegenden Äckern aufgewirbelt, die Autos auf der Autobahn südlich von Rostock befanden sich plötzlich in einer Art Sandsturm - acht Menschen starben bei dem Massenunfall, viele Fahrzeuge brannten völlig aus. Den Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüstung.

Auf der Wolga kamen am 10. Juli 122 Passagiere der überfüllten „Bulgaria“ nahe dem russischen Dorf Sjukejewo ums Leben. Das Schiff war in marodem Zustand und kenterte in stürmischem Wetter. Im September sterben 240 der mit 800 Passagieren ebenfalls völlig überfüllten MV Spice Islander vor der Küste von Sansibar. Ganz Russland trauerte, als am 7. September ein Flugzeug im russischen Jaroslawl abstürzte. An Bord befand sich das komplette Team der Eishockeymannschaft Lokomotive Jaroslawl, darunter auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich.

Südseeparadies in Gefahr

Seit Anfang Oktober bedroht das Containerschiff „Rena“, das vor der Nordostküste Neuseelands an einem Riff auf Grund lief und leckschlug, das dortige Naturparadies: Die „Rena“, die seit Wochen auseinanderzubrechen droht, ist noch immer wie eine Zeitbombe für die Bay of Plenty (Bucht des Reichtums) mit ihren weißen Badestränden und reichen Fischgründen.

AP/Schalk van Zuydam

Millionen Menschen am Horn von Afrika mussten auf der Suche nach Essen und Trinken ihre Heimat verlassen

„Schlimmste humanitäre Katastrophe“

Die verheerendste Dürre der letzten 60 Jahre führt seit dem Sommer in Ostafrika zu einer menschlichen Katastrophe: Mehr als 13 Millionen Menschen können sich nicht mehr selbst versorgen und mussten ihre Heimat verlassen. Allein zwei Millionen Kinder sind unterernährt. Die UNO spricht von der „schlimmsten humanitären Katastrophe, die sich auf der Welt derzeit ereignet“.

Besonders tragisch: Die Katastrophe hatte sich nach den fehlenden Regenfällen monatelang angekündigt, Warnungen der UNO verhallten jedoch bis zum Sommer weitgehend ungehört. Mitte Dezember bat die UNO dringend die Staaten um weitere Milliardenhilfen. Auch Nachbar in Not sammelt Spenden für Ostafrika - mehr dazu in Nachbar in Not.

Das Eyjafjallajökull-Trauma

Der Name ist deutlich kürzer, aber auch ein Zungenbrecher, der chilenische Vulkans Puyehuhe ließ Anfang Juni das Eyjafjallajökull-Trauma von Flugreisenden wieder aufleben: Die Aschewolke störte, wie nach den Eruptionen des isländischen Vulkans im Vorjahr, den Flugverkehr massiv - betroffen waren diesmal allerdings nicht Europa und die USA, sondern Südamerika und Australien.

Freispruch für Kachelmann und Knox

Drei international viel beachtete Prozesse gingen heuer über die Bühne: Der Schweizer Wettermoderator Jörg Kachelmann wurde Ende Mai vom Vorwurf, er habe seine Ex-Freundin vergewaltigt, freigesprochen. Ebenfalls freigesprochen wurden die amerikanische Studentin Amanda Knox und ihr Ex-Freund im Berufungsprozess um den Mord an einer britischen Kommilitonin im italienischen Perugia. Nach dem Schuldspruch in erster Instanz entschied der Richter auf Freispruch im Zweifel. Der Leibarzt Michael Jacksons, Conrad Murray, wurde wegen fahrlässiger Tötung zur Höchststrafe von vier Jahren verurteilt.

APA/EPA/John G. Mabanglo

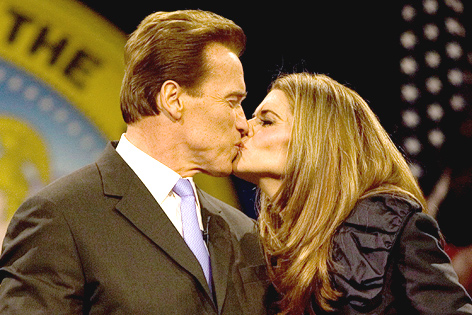

Das Powerpaar Schwarzenegger-Shriver auf dem Höhepunkt der Macht - Jahre vor der Trennung.

Hochzeiten und Trennungen

Das Society-Ereignis des Jahres war die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton: Beide sagten wie geplant „Ja“. Die „mürrische“ Brautmaid Grace van Cutsem, der auf keinem der zahlreichen offiziellen Fotos ein Lächeln zu entlocken war, sorgte immerhin für etwas Abwechslung in der schon allzu wohlchoreografierten Festivität.

Mit weniger Grandeur, dafür umso heftigeren Gerüchten über ein Beinahe-Scheitern der Hochzeit in letzter Minute, gingen die Feierlichkeiten in Monaco über die Bühne. Der ewige Junggeselle Fürst Albert II. ließ Gerüchte, die südafrikanische Ex-Schwimmerin Charlene Wittstock sei bereits auf dem Weg zum Flughafen gewesen, nachdem sie neue Details über das Privatleben Alberts erfahren habe, heftig dementieren. Doch die angespannte Miene Wittstocks zu Beginn der Trauung sprach Bände.

In der Rubrik Trennung sorgte heuer neben dem Twitter-Paar Demi Moore und Ashton Kutcher, der ausgerechnet am Hochzeitstag fremdging, vor allem Arnold Schwarzenegger für Aufsehen: Seine Frau, Maria Shriver, gab dem Ex-Gouverneur von Kalifornien Anfang Juli den Laufpass, nachdem dieser kurz nach dem 25. Hochzeitstag öffentlich eingestand, ein Kind mit einer langjährigen Haushälterin der Familie gezeugt zu haben. Der Bub ist 13 Jahre alt. Nach Weihnachten kamen in Kalifornien aber Gerüchte auf, Shriver überlege, zu Schwarzenegger zurückzukehren.

Nobelpreis ging an Toten

Unabsichtlich pietätlos geriet heuer übrigens die Nobelpreis-Verleihung: Der Medizinnobelpreis wurde ausnahmsweise posthum verliehen. Er ging an den Kanadier Ralph M. Steinman, der ohne Kenntnis der Jury kurz zuvor verstorben war.

Link: