Schwierige Anfänge

1989 schrieb der britische Physiker Tim Berners-Lee am europäischen Kernforschungszentrum CERN einen Text, in dem er ein neues System zur Verwaltung von Informationen in Computernetzwerken vorschlug. Doch bevor er sich mit seiner Idee durchsetzen konnte, musste sich an seinem Arbeitsplatz erst einmal das Internet selbst etablieren.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das erste Programm, das man als Prototyp für das World Wide Web bezeichnen könnte, ging verloren. Es handelte sich dabei um eine Software mit dem Namen „Enquire“, die Berners-Lee 1980 in der Programmiersprache Pascal auf einem eher exotischen Kleincomputer der Firma Norsk Data geschrieben hatte.

Berners-Lee hatte einen kurzen Beratungsjob am Kernforschungszentrum CERN in Genf angenommen. Um sich Informationen über die zahlreichen Mitarbeiter und Computersysteme an seinem neuen Arbeitsplatz besser merken zu können, schrieb er in seiner Freizeit ein Programm, in dem er all das abspeichern konnte: „Enquire“.

Rückkehr ans CERN

In seinem 1999 erschienenen Buch „Weaving the Web“ („Der Web-Report“) beschreibt Berners-Lee, wie er die Diskette mit dem Programm einem Systemadministrator übergab. Irgendwann ging diese Diskette verloren. Die Idee eines Wissensspeichers im Netzwerk, den alle User nach Bedarf ergänzen und erweitern können, ließ den Physiker allerdings nicht los. 1984 kehrte er nach einem Intermezzo bei einer Privatfirma ans CERN zurück und befasste sich zunächst damit, in die Systeme des Forschungszentrums eine Methode einzuführen, mit der Programmierer über das Netzwerk Code auf anderen Maschinen ausführen lassen konnten.

Laut Berners-Lee war es damals nicht einfach, am CERN das Internetprotokoll TCP/IP zur Vernetzung von Computern durchzusetzen, denn es gab starke Konkurrenz. Mitte der 1980er Jahre setzten die Chefs des Kernforschungszentrums noch darauf, dass aus dem Projekt der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO, einen eigenen Rahmen für Netzwerkprotokolle zu entwickeln, eine europäische Konkurrenz zu TCP/IP erwachsen würde. TCP/IP wurde als US-Produkt wahrgenommen, obwohl zentrale Ideen dafür aus Europa stammten, etwa aus dem französischen CYCLADES-Projekt für ein paketvermitteltes Netzwerk.

Gespräche mit dem Minicomputer

Nebenbei schrieb Berners-Lee auch „Enquire“ neu, und zwar so, dass es sowohl auf seinem nähmaschinengroßen Compaq-Mobilrechner als auch auf dem VAX-Minicomputer lief, mit dem er am CERN arbeitete. Er beobachtete, wie viele Dokumentationssysteme am CERN scheiterten, weil sie die Wissenschaftler dazu zwangen, ihre Projekte in vorgegebene Kategorien einzuordnen. Deshalb wollte Berners-Lee die aus „Enquire“ und seiner Arbeit mit dem CERN-Netz gewonnenen Erfahrungen in die Entstehung eines Hypertextsystems einfließen lassen. Dieses sollte dezentral funktionieren und über TCP/IP laufen, damit möglichst viele User am Forschungszentrum es nutzen konnten.

In seinen Erinnerungen schreibt Berners-Lee, zu Beginn seiner Arbeiten nichts von den bereits existierenden Hypertextkonzepten von Vannevar Bush, Ted Nelson (Xanadu) oder Douglas Engelbart gewusst zu haben. Populär war Ende der 1980er Jahre das Programm HyperCard von Bill Atkinson, das von 1987 bis in die frühen 1990er Jahre kostenlos mit allen Macintosh-Rechnern ausgeliefert wurde.

Das WWW-Papier

Im März 1989 verfasste Berners-Lee sein erstes Papier über das System, das er allerdings erst 1990 „World Wide Web“ taufen sollte. Das Papier zeigt bereits die zentralen Komponenten des Webs: Server, Browser und gemeinsamer Adressraum, in dem die Dokumente aufeinander verweisen konnten. Er reichte das Papier an seine Kollegen und Vorgesetzten weiter. Dann passierte zunächst nichts.

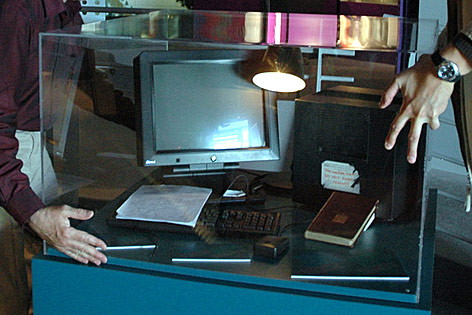

Corbis/Pallava Bagla

Der NeXT-Rechner, auf dem der erste Webserver lief

Obwohl Berners-Lee mit seinem Freund Robert Cailliau einen erfahrenen Verbündeten in der Bürokratie des CERN hatte, unterstützte ihn die Organisation nur indirekt. Sein Chef erlaubte ihm, einen jener Computer zu beschaffen, die Steve Jobs’ Firma NeXT damals neu auf den Markt gebracht hatte. Dessen fortschrittliche Entwicklungswerkzeuge ermöglichten es Berners-Lee, schnell die zentralen Softwarekomponenten seines Systems - Browser und Server - im Lauf des Jahres 1990 zu entwickeln.

Adressen und Dienste

Auf der Konzeptionsseite kamen im selben Jahr das Prinzip des Universal Ressource Identifiers (URI oder URL; die Adresse eines Dokuments), das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und die Dokumentenstruktursprache Hypertext Markup Language (HTML) hinzu. Der erste WWW-Browser war gleichzeitig ein Editor, mit dem man Webdokumente erstellen und ändern konnte - ein Prinzip, das in der frühen Popularitätsphase des Web allerdings in Vergessenheit geraten würde. Der erste Webserver der Welt ging 1990 am CERN ans Netz.

Mit den neuen Entwicklungstools der NeXT-Workstation war es Berners-Lee möglich, die Komponenten des WWW sehr einfach und schnell zusammenzubauen. Genauso wie es dann den Anwendern des WWW nach nur kurzer Lernphase möglich war, Texte für das Netz aufzubereiten und so im ganzen Web verfügbar zu machen. Letzteres mag heute trivial erscheinen. In den frühen 1990ern war es eine erschütternde Erfahrung, die das Leben vieler Menschen so grundlegend veränderte, dass wir uns heute eine Welt ohne Web kaum noch vorstellen können.

Starke Konkurrenten

Dass sich das WWW durchsetzen würde, war alles andere als selbstverständlich. In den frühen 1990ern bestimmten proprietäre Dienste wie AOL, CompuServe und Prodigy den Markt für Onlinekommunikation. Das Internet war weitestgehend Angelegenheit der Universitäten und Forschungseinrichtungen. Außerdem hatte das WWW auch im Internet selbst einen heute vergessenen Konkurrenten, und zwar das 1991 an der Universität von Minnesota entwickelte System Gopher. Das 1994 in Deutschland von der Akademischen Software Kooperation herausgegebene Buch „Internet: Werkzeuge und Dienste“ zählte für den Februar des Erscheinungsjahres 4.800 Gopher-Server weltweit, die lediglich 800 Webservern gegenüberstanden.

Doch 1993 stellten sich die Gopher-Entwickler selbst ein Bein, indem sie erklärten, für kommerzielle Installationen von Gopher-Servern in Zukunft Lizenzgebühren einheben zu wollen. Ein tödlicher Fehler, auf den Berners-Lee und Cailliau schnell zu reagieren wussten. Am 30. April 1993 erhielten sie von der Geschäftsführung des CERN die Bestätigung dafür, dass das ohnehin stets kostenlos verteilte WWW von nun an gemeinfrei sein würde. Das schuf eine verlässliche Basis für die Entwicklung neuer Webanwendungen, da niemand aus dem Hinterhalt mit Lizenzforderungen kommen konnte.

Sieg der Standards

Bereits 1992 hatte Berners-Lee damit begonnen, seine Erfindungen in die Internet Engineering Task Force einzubringen, um die weitere Entwicklung auf Basis freier Standards zu fördern. Diese Arbeit setzt Berners-Lee auch heute noch als Direktor des 1994 gegründeten W3C-Konsortiums fort. Dass das Web auch die selbstzerstörerischen „Browser Wars“ der 1990er Jahre zwischen Microsoft und Netscape überlebte, ist sicher auch der frühen Standardisierungsarbeit zu verdanken.

Derzeit erleben geschlossene Konzepte wie Apples iOS-Plattform oder Facebook eine Renaissance, weil sich die Aktivitäten der Nutzer in streng kontrollierten Umgebungen zunächst besser in Geld oder Börsenphantasien umwandeln lassen.

Die Erfolgsprinzipien des WWW können trotzdem auch heute noch Gültigkeit beanspruchen. Es ist ohne Fußangeln frei verfügbar, im Rahmen offener Standardisierungsprozesse breit in der Anwenderschaft abgestützt und bietet den Lernenden die Möglichkeit, schnell Erfolge zu erzielen. Bisher hat diese Kombination immer noch mehr Dynamik erzeugt als die geschlossenen Plattformen.

Günter Hack, ORF.at

Links: