Auch Piraten bremsten grünen Höhenflug

Die Piratenpartei hat bei der Wahl am Sonntag in der deutschen Hauptstadt Berlin einen steilen Aufstieg hingelegt und zieht aus dem Stand heraus mit 15 Abgeordneten ins Landesparlament ein. Der neuen Partei geht es vor allem ums Internet und um den freien Austausch von Wissen und Dateien im Netz. Der Einzug der Piraten kostete nicht zuletzt die Grünen den erhofften Stimmenzuwachs.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

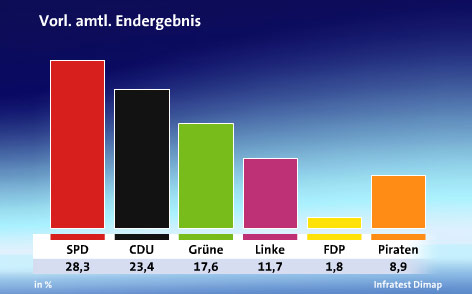

Die Grünen verbesserten sich bei der Wahl zwar deutlich auf 17,6 Prozent, verfehlten aber ihr Ziel, als stärkste Kraft mit Spitzenkandidatin Renate Künast künftig die Regierende Bürgermeisterin zu stellen. Die SPD mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit verschlechterte sich leicht auf 28,3 Prozent. Rot-Grün hat im Abgeordnetenhaus nunmehr eine Mehrheit von zwei Stimmen.

ARD/rbb

Piratenpartei sieht deutschlandweiten Auftrag

Nach dem Erfolg bei der Abgeordnetenhauswahl hofft die Piratenpartei auch deutschlandweit auf einen Aufschwung. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, im Parlament zu demonstrieren, dass wir wirklich Politik machen können und nicht nur darüber reden“, sagte der Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Sebastian Nerz, am Montag im MDR. Er glaube, „dass uns das bundesweit viel Vertrauen geben wird“.

Berlin-Wahl und die Folgen

Bei der Berlin-Wahl wurde die SPD erneut stärkste Kraft und kann mit den Grünen oder mit der CDU die neue Landesregierung bilden. Während die Piratenpartei nach dem in der Nacht auf Montag bekanntgegebenen vorläufigen Endergebnis erstmals in ein deutsches Landesparlament einzieht, wurde die Wahl für die FDP mit 1,8 Prozent der Stimmen zum Debakel.

Nerz zeigte sich zudem überzeugt, dass die Piratenpartei gut für die künftigen Aufgaben vorbereitet sei. Die Partei habe 12.000 Mitglieder und Experten in allen Politikfeldern, sagte der Bundesvorsitzende. Bei der Wahl am Sonntag hatte die Piratenpartei 8,9 Prozent der Stimmen geholt und war damit erstmals in ein Landesparlament eingezogen.

Rot-Grün statt Grün-Rot

Die Berliner Grünen zeigten sich unterdessen zuversichtlich über die baldige Bildung einer Koalition mit der SPD. Rot-Grün sei allein durch den Zuwachs ihrer Partei möglich geworden, sagte Künast am Montag vor Journalisten in Berlin. Sie verwies zugleich darauf, dass sich ihre Partei „mehr vorgenommen“ hatte.

Noch vor einem halben Jahr waren Künast und die Grünen vor der SPD gelegen. Die Hoffnung, dem Modell Stuttgart (wo seit der jüngsten Landtagswahl eine Koalition aus Grünen und SPD mit einem grünen Ministerpräsidenten regiert) das Modell Berlin folgen zu lassen, wurden am Ende enttäuscht. Die Grünen konnten nicht nur bei den über 60-Jährigen zu wenig punkten, wie eine ARD-Wähleranalyse zeigte, sie sammelten letztlich auch nicht jene Stimmen ein, die das Reservoir der Piratenpartei ausmachte: Stimmen aus dem Nichtwählerlager und aus dem Lager jener, die Klein- und Splitterparteien zuneigten. Mit anderen Worten: Die Grünen hatten wohl auch zu sehr den Stempel des Establishments, was dieses Wählerreservoir anlangt.

Das Potenzial der Piraten

Die Piratenpartei schaffte den Einzug ins Abgeordnetenhaus, indem sie aus allen politischen Richtungen Unterstützer gewann. Den stärkste Zuspruch erhielt sie von ehemaligen Nichtwählern und Ex-Wählern kleinerer Parteien, die bisher nicht im Parlament vertreten waren. Viele Stimmen stammten auch von einstigen Wählern der Grünen, der SPD und der Linkspartei.

Einen Schwerpunkt der Anhängerschaft der Piraten bilden junge Wähler bis 34 Jahre. Bei jungen Männern erhielten sie jede fünfte Stimme. Überdurchschnittliche Stimmenanteile verzeichnete die Partei zudem bei Selbstständigen und bei Arbeitslosen. Jeder zweite Wähler der Piratenpartei entschied sich erst am Wahltag oder in der Woche vor der Wahl dafür, seine Stimme der neuen Partei zu geben.

APA/dpa/Stephanie Pilick

Anhänger der Piratenpartei feiern den Einzug ins Berliner Rathaus

Grüne punkten nicht bei Älteren

Das Wahlergebnis der Grünen beruhe in erster Linie auf dem inhaltlichen Angebot, analysierte die ARD. Zwei Drittel entschieden sich aufgrund des Programms für die Partei. Künast mobilisierte zwar mehr Wähler als Franziska Eichstädt-Bohlig vor fünf Jahren. Dennoch spielte ihre Person nur eine untergeordnete Rolle für die Zugewinne der Partei.

Die Grünen steigerten ihre Stimmenanteile in allen Altersgruppen. Der größte Zuwachs entfiel auf die 45- bis 59-Jährigen. Weit unterdurchschnittlich war nur das Ergebnis bei den Wählern über 60 Jahre. Hier kamen die Grünen auf weniger als zehn Prozent der Stimmen. Auffällig ist zudem, dass die Partei deutlich häufiger von Frauen als von Männern gewählt wird.

Özdemir: „Hätte Piraten-Plakat von Grünen erwartet“

Die grüne Parteispitze kündigte Konsequenzen aus dem für die Partei enttäuschenden Abschneiden an. „Da haben wir deutlich nachzubessern“, sagte Parteichefin Claudia Roth am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Die Grünen seien eine Programmpartei. Sie müssten überlegen, wie sie in einem Wahlkampf wie in Berlin ihre Inhalte gegenüber der Konkurrenz deutlich machen könnten.

Koparteichef Cem Özdemir sagte: „In Berlin gibt es noch mehr Raum für die Grünen, was Stimmenzuwächse angeht.“ Die Grünen hätten kräftig zugelegt, ihr Wahlziel, die Regierungschefin zu stellen, aber nicht erreicht. Indirekt übte Özdemir auch Kritik an den Wahlplakaten der eigenen Partei im Vergleich zu denen der erfolgreichen Piratenpartei: „Da war das eine oder andere Plakat dabei, das ich mir auch bei den Grünen hätte vorstellen können.“

Blogger: Unzufriedenheit mit ritualhafter Politik

Für den bekannten Blogger und Netzautor Sascha Lobo beruht der Erfolg der Piraten auf der Unzufriedenheit vieler Deutschen mit der ritualhaften, für das 21. Jahrhundert lebensfernen Politik. Es gebe „die Hoffnung, dass eine Politik der digitalen Vernetzung das ändert“.

„Parlamentsarbeit, die Politik insgesamt, hat sich von der digitalen Lebenswirklichkeit vieler Leute entfernt. Als das 2009 mit dem Netzsperrendebakel offensichtlich wurde, war die Reaktion der meisten Parteien unvollständig. Es geht nicht nur darum, Netzpolitik anzubieten, sondern Politik mit dem Netz“, so Lobo in einem Gespräch mit der dpa.

Links: