Das „grausame Schöne“

„Es wird nichts mehr so sein, wie es war“: Die Ereignisse des 11. September 2001 würden den westlichen Alltag in seinen Grundfesten verändern, dessen war man sich schon kurz nach den Anschlägen in den USA sicher. Auch die Kunst wurde vor Herausforderungen gestellt, denn plötzlich stand die Frage, ob eine fruchtbare Auseinandersetzung mit der Radikalität der Terroristen möglich ist, im Raum.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Kaum eine Woche nach den Anschlägen bezeichnete der deutsche Komponist Karlheinz Stockhausen die Ereignisse als „das größte Kunstwerk“, das es je gab. Eine Welle der Empörung ergoss sich daraufhin über dem Deutschen, der die Aussage umgehend zurücknahm.

Ein Jahr später schlug der britische Künstler Damien Hirst in eine ähnliche Kerbe und bezeichnete im „Guardian“-Interview die Anschläge als „ein Kunstwerk für sich“, es sei bösartig gewesen, aber „für diese Art von Wirkung“ entworfen. „Auf einem künstlerischen Level sollte man ihnen gratulieren“, legte er nach. Die Ereignisse hätten die Empfindungen von Menschen verändert, und damit auch den Zugang zur Kunst, ihre Ursachen und ihre Wirkung, führte Hirst seine Argumentation weiter. Wie auch Stockhausen erntete Hirst mit seinen Aussagen primär Kritik.

Gerhard Richter 2011

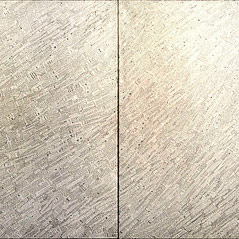

„September“ von Gerhard Richter

Kunst kann 9/11 „nicht zur Gänze erfassen“

Für Holger Liebs, Chefredakteur des Magazins „Monopol“, ist das oft gehörte Argument, dass Kunst nicht gegen die mächtigen Bilder der Realität ankomme, „seltsam“. Man gehe dabei davon aus, dass die Kunst in Sachen Spektakel mit der Wirklichkeit und den sie aufzeichnenden Medien in Konkurrenz treten müsse. Die Kunst könne 9/11 zwar nicht zur Gänze erfassen, sie könne aber sowohl begreiflich machen und veranschaulichen, wie wir damit umgehen, „wie Bilder entstehen und gesehen werden, mit welchen Phantasmen wir leben - und was das für Folgen für uns alle hat“.

Und tatsächlich ist nach anfänglicher Schockstarre in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit 9/11 in allen Richtungen der Kunst geradezu explodiert. Die Ergebnisse reichen von Betroffenheitskitsch über Bush-Kritik bis zu beeindruckenden Werken arrivierter Künstler.

::kunst.projekte::/Lillo Musico

Ausstellungshinweis

„Nineeleven - We remember“, von 11. September bis 8. Oktober, eine Ausstellung der Galerie 38 im Kunstraum Ewigkeitsgasse, Thelemangasse 6, 1170 Wien, dienstags bis freitags von 16.00 bis 19.00 Uhr.

„Die Faszination des Schreckens“

Eines der berühmtesten Werke zur Katastrophe mit dem Titel „September“ stammt vom deutschen Künstler Gerhard Richter. Er bezeichnete die Anziehung, die die ikonographischen Bilder der Katastrophe auf ihn ausübten, als „Faszination des Schreckens, die jedes Kind schon kennt“ - das Bild zeige das „grausame Schöne“.

Ihn habe das „typische Foto der beiden Türme mit der Explosionswolke und dem strahlend blauen Himmel“ nicht losgelassen, und schließlich versuchte er es zu malen. „Es ergab nichts. Beim Malen merkte ich schon, dass es die falsche Richtung ist“, erklärte Richter in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Er wolle es entweder übermalen oder zerstören, so Richter 2005. Inzwischen ist daraus doch ein Gemälde entstanden, das verwischt die Doppeltürme und die Wucht der Explosion erahnen lässt.

Kunst aus 9/11-Staub

Noch - im wahrsten Sinne des Wortes - näher mit dem Schauplatz der Katastrophe beschäftigte sich der New Yorker Künstler Xu Bing. Er sammelte ein paar Tage nach dem 11. September 2001 Staub von den Straßen Manhattens. „Ich dachte, er sei bedeutungsvoll für mich“, erklärte Xu, der für seine Installation „Where does the dust itself collect“ mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet wurde.

TV-Hinweis

Im Rahmen des Programmschwerpunkts „9/11 – 10 Jahre danach“ zeigt der ORF Filme, Dokumentationen und Magazine über die Terroranschläge. ORF2 beleuchtet in einer ZIB-Sondersendung am Sonntag um 14.20 Uhr die Folgen von 9/11 - mehr dazu in tv.ORF.at.

Von der anfänglichen Zurückhaltung, in der sich die Kunst nach dem 11. September 2001 befunden hatte, ist zehn Jahre später nicht mehr viel zu spüren. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist längst in allen Bereichen der Kultur zum Alltag geworden, sei es in der bildenden oder darstellenden Kunst, in Film und Fernsehen, der Musik oder der Literatur. Kunst wurde zum Mittel der Verarbeitung des Traumas - doch über die Frage, ob sich das Wesen der Kunst seit der Zäsur 2001 verändert hätte, lässt sich noch immer streiten.

Links: