„Schreibe, wie du sprichst“

Konrad Duden, der am 1. August vor 100 Jahren starb, hatte ein Ziel: Die deutsche Rechtschreibung soll einheitlich sein. Sein Ansatz war einfach und pragmatisch: „Schreibe, wie du sprichst.“ Der Lehrer und Sohn eines Eisenbahnbeamten wollte keine neuen Regeln in die Welt setzen - er wollte ein einheitliches Gerüst schaffen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das empfand er als demokratisch, weil es Rechtschreibung jedem - unabhängig von seiner sozialen Herkunft und Bildung - zugänglich machte. Das von seinen Widersachern favorisierte historische Prinzip, das sich stark an der Schreibung des Mittelhochdeutschen orientierte, lehnte er als aristokratisch ab.

Der „Urduden“ - ein Bestseller um eine Mark

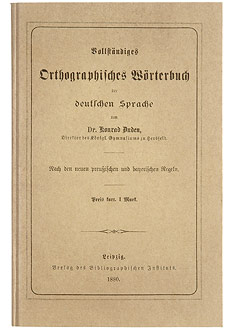

Am 7. Juli 1880 erschien die 1. Auflage des Dudens. Sie hatte den Titel „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Der „Urduden“ umfasste 187 Seiten mit 27.000 Stichwörtern und kostete eine Mark.

Dudenverlag

Der erste Duden: 27.000 Wörter von A wie „Aal“ bis Z wie „zwote“

Konrad Duden schrieb im Vorwort, das Buch solle helfen, „den langsamern und schwierigern Weg der Anwendung allgemeiner Regeln auf einzelne Fälle“ zu umgehen. Durch den Boom von Druckereien und Lektorate und einen enormen Schub für Printprodukte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Wörterbuch bereits kurz nach seinem Erscheinen ein Bestseller. Nur wenige Tage vor seinem Tod am 1. August 1911 legte Duden bereits die 9. Auflage vor.

„Makel der Gleichschaltung“

Während des Nationalsozialismus färbte die Ideologie auch auf den Duden ab. Wörter wie „erbgesund“ und „Jud“ finden sich in der 12. Auflage von 1941. Die 13. Auflage räumte 1947 damit zwar wieder auf, doch „der Makel der Gleichschaltung bleibt“, wie es auf der Website des Dudenverlags heißt.

Mit der Teilung Deutschlands 1949 gab es erstmals zwei Redaktionen: In Leipzig wurde der „Ostduden“ verlegt, in Mannheim der „Westduden“.

Stiller Pakt zwischen „Ostduden“ und „Westduden“

„Wir wussten zwar vage voneinander, hatten aber keinen echten Kontakt zur DDR-Redaktion“, erzählte der Leiter der Mannheimer Duden-Redaktion, Günther Drosdowski, später. In einem stillen Übereinkommen habe man aber immer auf eine einheitliche Rechtschreibung geachtet.

Dudenverlag

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erschien „Der gemeinsame Duden“

1991 erschien erstmals wieder ein gemeinsamer Duden. In diesen wurden rund 5.000 neue Stichwörter aufgenommen: „Frauenbeauftragte“ fand ebenso Eingang wie „Cursor“, „Elefantenhochzeit“, „Hooligan“, der „Eustreß“ (positiver Stress, Anm.) und „Blödelbarde“. Aus dem ehemaligen „Ostduden“ wurden Wortschöpfungen wie „Abschnittsbevollmächtigte“, „Volksmarine“ und „Toni“ (Funkstreifenwagen, Anm.) übernommen.

Wie kommt ein Wort in den Duden?

Heute umfasst der Duden 1.200 Seiten mit 135.000 Stichwörtern und ist in seiner 25. Auflage erschienen. Damit der Band nicht wegen der zum Teil explosionsartigen Entwicklung des deutschen Wortschatzes jedes Jahr dicker wird, fallen in jeder Auflage Begriffe weg. Dabei handelt es sich meist um veraltete Wörter wie „beleibzüchtigen“ und „Selbstwählferndienst“. Diese werden aber zuerst noch einige Zeit als „veraltet“ markiert.

Neu in den Duden aufgenommen werden Wörter, die sich in der deutschen Sprache etabliert haben und die nicht nur vorübergehend in Mode waren - allein 5.000 neue Wörter schafften es in die aktuelle Auflage, darunter „Abwrackprämie“, „fremdschämen“, „Hybridauto“ und „twittern“. Für die Aufnahme neuer Wörter hat die Duden-Redaktion strenge Regeln: So muss das Wort etwa in einer gewissen Häufigkeit über einen längeren Zeitraum, am besten über mehrere Jahre, von vielen Menschen - nicht nur von Fachleuten - benutzt werden.

Der „sitt“-Flop

1999 brach die Duden-Redaktion ihre eigenen Regeln. In Zusammenarbeit mit dem Getränkehersteller Lipton wollte sie eine vermeintliche Lücke der deutschen Sprache schließen: Im Rahmen eines Wettbewerbs sollte ein Wort gefunden werden, das das Gegenteil von „durstig“ ausdrückt. Mehr als 100.000 Menschen reichten 45.000 Vorschläge ein - 40 davon das Wort „sitt“ (in Anlehnung an „satt“). Die Neubildung wurde - gegen alle Regeln - in den Duden aufgenommen, setzte sich aber nie durch und verschwand mit der nächsten Ausgabe still und leise wieder. Im aktuellen Duden und auch nach heute allgemein üblichem Verständnis bietet sich das Wort „satt“ als Gegenbegriff zu sowohl „hungrig“ als auch „durstig“ an.

Googeln ist nicht gleich googeln

Dass die Sprache am Ende macht, „was sie will“, merkte 2006 der damalige Leiter der Duden-Redaktion, Matthias Wermke, auch an, als der Internetkonzern Google eine Änderung des Eintrags „googeln“ reklamierte. Google fürchtete, seinen Markenschutz zu verlieren, wenn sich „googeln“ als Oberbegriff für jede Recherche - auch mit anderen Suchmaschinen - im Internet durchsetzt.

Die Duden-Redaktion änderte daraufhin den erstmals in der 23. Auflage (2004) veröffentlichten Eintrag „googeln“: Aus „im Internet, besonders in Google suchen“ wurde 2006 in der 24. Auflage „mit Google im Internet suchen“. „Wir haben der Bitte nachgegeben - auch um einen Rechtsstreit zu vermeiden“, so Wermke damals.

Auch Rechtschreibung ist lebendig

Ob Konrad Duden mit seinem Ziel, die deutsche Rechtschreibung zu vereinheitlichen, erfolgreich war, lässt sich nicht eindeutig sagen. Will man etwa wissen, ob ein Wort zusammen oder getrennt geschrieben wird, gibt auch der Duden häufig keine eindeutige Antwort. Unter mehreren „erlaubten“ Schreibweisen gibt es allerdings immer eine „empfohlene“, die gelb markiert ist.

In etwas Lebendigem wie der Sprache gebe es eben nicht immer eine einzige, „richtige“ Schreibung, so Franz Patocka, Professor am Institut für Germanistik der Universität Wien, im Interview mit ORF.at. Der Duden sei aber - genauso wie das Österreichische Wörterbuch - wertvoll, weil er sich der Kodifizierung der Kulturtechnik „Rechtschreibung“ verschrieben habe und somit dem Bedürfnis der Bevölkerung nach einer Regelung Genüge zu tun versuche.

„Nur ein Wörterbuch unter anderen“

Gerade diese Orientierung der Duden-Redaktion „weg von einer normativen und hin zu einer beschreibenden Sicht“ begrüßt der deutsche Sprachwissenschaftler und Betreiber des Sprachlogs Anatol Stefanowitsch im Interview mit ORF.at. Auch bei Wörterbüchern sei Vielfalt besser als Monopole, so Stefanowitsch. Daher sei es gut, dass der Duden heute nur noch ein Wörterbuch unter anderen ist. Andererseits habe man in der Duden-Redaktion über viele Jahrzehnte eine umfassende lexikografische Kompetenz aufgebaut, von der man als Wörterbuchnutzer auch in unserer orthografisch liberaleren Zeit noch profitieren könne.

„Völlige sprachliche Provinzialisierung“

Trotz der Wichtigkeit lokaler Varianten des Deutschen sei eine einheitliche Rechtschreibung zu begrüßen, so Martin Prinzhorn, Professor am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien im Interview mit ORF.at - „eine völlige sprachliche Provinzialisierung“ wäre sonst die Folge. Gerade nach der letzten Rechtschreibreform, die laut Prinzhorn nur ein Kompromiss war, sei es gut, den Duden mit seinen alternativen Schreibweisen zur Verfügung zu haben. John Rennison, ebenfalls Professor am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, sieht den einzigen Wert des Duden darin, dass er „die Norm darstellt, die für pädagogische Zwecke benötigt wird“. Und auch diese Begründung hätte dem engagierten Lehrer Duden wohl gefallen.

Romana Beer, ORF.at

Links: