Wegweiser ins 20. Jahrhundert

Als Franz Liszt 1811 in Raiding geboren wurde, befand sich das Klavierrepertoire - nach heutigen Maßstäben - noch im Anfangsstadium und erstreckte sich im Wesentlichen bis zu Ludwig van Beethoven. Als Liszt 1886 in Bayreuth starb, hatte er das Repertoire nicht nur um mehr als 800 Stücke erweitert, sondern einen völlig neuen Stil geprägt, der den Weg ins 20. Jahrhundert wies.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Europa erlebte nach 1820 eine regelrechte Explosion künstlerischer Betätigung: Die Befreiung der Künste resultierte in erster Linie aus der politischen Befreiung nach der Französischen Revolution und dem Zusammenbruch der alten Sozialordnung. Das Bürgertum löste den Adel als Träger des Musiklebens ab, Komponisten waren jetzt selbstständige Künstler, es entstanden private Konzert- und Musikvereine.

Klavierverrückte Zeit

Zugleich gewann im „Biedermeier“ auch häusliches Musizieren immer mehr an Bedeutung, insbesondere das Klavier entwickelte sich zum regelrechten Volksinstrument und wurde zum selbstverständlichen Requisit bürgerlicher Wohnkultur. Der Klavierbau erlebte eine Blütezeit, führende Manufakturen verkauften jährlich mehr als 3.000 Instrumente.

Vor diesem Hintergrund vollzog sich Liszts kreative Entwicklung und erfolgreiche Selbstvermarktung. „Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde großer Herren, patronisirt und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder wie der weise Hund Munito (ein vierbeiniger Variete-Star, der angeblich das Alphabet bellen konnte, Anm.)", schrieb Liszt. Er wollte – nicht nur in musikalischer Hinsicht - eigene Akzente setzen.

Alles floss ein: Liszts Phantasie, seine Improvisationsgabe und die Fähigkeit, die verschiedensten musikalischen Einflüsse aufzunehmen und weiterzuentwickeln, gepaart mit seiner außergewöhnlichen Spieltechnik. Voraussetzung dafür war eine neue Klaviermechanik („double echappement“), die der französische Hersteller Erard erfand und vor allem die befriedigende Darbietung der für Liszts Schaffen maßgeblichen, extrem schnellen Tonfolgen erst ermöglichte.

Ein Leben als Jetsetter

Zeitlebens war Liszt immer wieder in ganz Europa auf Tournee, allein von 1839 bis 1847 gab er von Lissabon bis Moskau und von Glasgow bis Neapel nicht weniger als 1.000 Konzerte. Um sich die Strapazen zu erleichtern, legte er sich eine eigene Kutsche zu - die Fahrzeit von Paris nach Brüssel betrug im 19. Jahrhundert rund 40 Stunden - und engagierte einen persönlichen Tourneemanager, der die Reisen organisierte, sich um Gagen, Promotion und Presse kümmerte.

Wo immer Liszt ankam, entstieg er seinem Coupe wie ein Fürst, ließ sich umringen und bejubeln: Das sei „unerlässlich für die Wirkung“, erklärte er. Bei allen Darbietungen benutzte Liszt Erard-Flügel, die ihm eigens aus Paris auch bis nach Konstantinopel nachgeschickt wurden – ein einmaliger logistischer Aufwand. Dafür vermarktete der Klavierfabrikant den Interpreten als exklusiven „Erard-Künstler“.

Die erste Solo-Show

Liszt war es auch, der den Klavierabend erfand. War es bisher üblich, ein Potpourri aus Orchester-, Vokal- und Solo-Musik zu präsentieren, brach Liszt mit dieser Tradition der gemischten Programme und war der Erste, der alleine auftrat. Bei seinen „recitals pour piano“ spielte er fünf bis sieben Kompositionen, wobei er als Einziger die gesamte damals bekannte Klavierliteratur im Repertoire hatte und individuell zusammenstellte. Hinzu kamen eigene Werke, Improvisationen und diverse vom Publikum gewünschte Zugaben. Erstmals ließ Liszt Konzertsäle außerdem nicht mehr bestuhlen.

Auf der Bühne pflegte Liszt eine neue Präsentationsform, die seinem Drang nach Selbstinszenierung entsprach. Hatte der Flügel bisher längs zum Publikum gestanden, positionierte Liszt das Instrument quer zum Publikum, so wie es bis heute gängig ist. Die Position ist nicht nur akustisch günstiger, sondern hat auch den Vorteil, dass der Interpret nicht mehr hinter dem Instrument verschwindet und nun vollständig sichtbar ist.

Der Klavierzertrümmerer

Profil, Gestik und Mimik es Pianisten rückten in den Fokus, und Liszt setzte die gesamte Ausdruckspalette seines Körpers ein. „Le concert, c’est moi“, brachte er es auf den Punkt. Es sei ihm nie alleine nur um Musik gegangen, sondern immer auch um die „Inszenierung seines Künstlertums“, heißt es in Oliver Hilmes Liszt-Biografie. Er habe den Menschen eine Show geboten, die "nur einen Hauptdarsteller hatte – nämlich ihn selbst“.

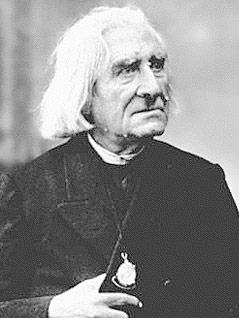

Public Domain

Liszts Auftritte versetzten das Publikum in einen kollektiven Rauschzustand

„Niemals mehr werden wir Vergleichbares sehen oder hören“, sagte der Komponist Camille Saint-Saens. „Er und das Instrument schienen mir zusammengewachsen, als wie ein Clavier-Centaur“, meinte der Historiker Ferdinand Gregorovius.

Vor seiner exaltierten Art des Klavierspiels blieben selbst die Instrumente nicht verschont. Wenn unter Liszts Händen immer wieder Saiten rissen, hing das zwar mehr mit der schwachen Konstruktion zusammen, der Ruf als Klavierzertrümmerer gehörte aber zu seinem Mythos. Oft standen gleich mehrere Flügel auf der Bühne. Die Pianistin Clara Schumann beobachtete bei einem Konzert: „Alle drei zerschlagen. Aber alles genial – der Beifall ungeheur – der Künstler ungenirt und liebenswürdig – alles neu, unerhört – nur Liszt.“

Diagnose „Lisztomanie“

Die Begeisterung vor allem unter den weiblichen Fans verwandelte sich mitunter in Personenkult, ja in eine Art quasireligiöse Ekstase. Wie später bei den Beatles fielen Frauen gleich reihenweise in Ohnmacht. Der Dichter Heinrich Heine prägte dafür den Begriff „Lisztomanie“.

„Ein Arzt, dessen Spezialität weibliche Krankheiten sind, und den ich über den Zauber befragte, den unser Liszt auf sein Publikum ausübt, lächelte äußerst sonderbar und sprach dabei allerlei von Magnetismus, Galvanismus, Elektrizität, von der Kontagion in einem schwülen, mit unzähligen Wachskerzen und einigen hundert parfürmierten und schwitzenden Menschen angefüllten Saale, von Histrionalepilepsis, von dem Phänomen des Kitzelns, von musikalischen Kanthariden und anderen skabrosen Dingen, welche, glaub ich, Bezug haben auf die Mysterien der bona dea“, so Heine.

Genauso virtuos wie sein Instrument bediente Liszt das Marketing. Ein regelrechter Fanartikelhandel versorgte das Publikum mit Devotionalien - von Medaillons über Alabasterbüsten bis Gemälden, von Gebrauchsgegenständen Liszts über Albumblätter bis Konzertprogrammen. „Ich bin groß in Mode. In 24 Stunden sind 50 Exemplare meines Porträts gekauft worden“, stellte Liszt bereits in den 1820er Jahren fest.

Public Domain

Pianist, Dirigent, Intendant, Publizist, Vereinsfunktionär, Pädagoge, „Abbe“

Das Gegenteil von Chopin

Konnte Liszt durch seine Auftritte das Publikum überwältigen, schreckte sein Zeitgenosse Frederic Chopin, der - selbst ein herausragender Komponist und Pianist - zeitlebens nicht mehr als 50 Konzerte gab, ängstlich davor zurück. „Ich eigne mich nicht dazu, Konzerte zu geben; die Menge schüchtert mich ein, ihr rascher Atem erstickt, ihre neugierigen Blicke lähmen mich, ich verstumme vor den fremden Gesichtern. Aber du bist dazu berufen; denn wenn du dein Publikum gewinnst, bist du imstande, es dir zu unterwerfen“, schrieb Chopin in einem Brief an Liszt.

Für Liszt war die Musik eng mit der Poesie verbunden und schöpfte ihre Kraft aus der Kombination von Stimmung und Charakterentwicklung. Zu Liszts wichtigsten Hilfsmitteln gehörte der Rückgriff auf bildhafte Elemente - von der Nachgestaltung von Zymbal- und Glockenklängen bis hin zu Wellenplätschern und Gewitterstürmen. Auch darin war er das genaue Gegenteil von Chopin, der jede Art „illustrativer“ Musik verächtlich zurückwies.

„Ganz große Elster“ Wagner

Und anders als Chopin hinterließ Liszt ein umfassendes Orchesterwerk - darunter 13 Sinfonische Dichtungen, Lieder, Oratorien, Messen und eine Oper. Auch als Instrumentator erwies sich Liszt als Revolutionär und schuf einen neuen Orchesterklang, der zunächst als „Zukunftsmusik“ und später „Neudeutsche Schule“ bezeichnet wurde und zu weiteren Innovationen führte: ein neues Bausystem für Flöte, Horn und Trompete, den Einsatz der Harfe und der neu erfundenen Tuba.

Buchhinweis:

Oliver Hilmes: Liszt, Biographie eines Superstars. 432 Seiten. 24,99 Euro.

„Wenn man die Walküre kennt, dann ist es ein Schock, Liszts Faust-Sinfonie kennenzulernen und zu hören, wie viel Richard Wagner daraus gestohlen hat“, sagte der Dirigent Simon Rattle und bezeichnete Liszts Schwiegersohn als „ganz große Elster“. Am 31. Juli vor 125 Jahren starb Liszt in Bayreuth, Anton Bruckner spielte bei der Beerdigung Themen aus Wagners „Parsifal“ - aber keine einzige Note von Liszt.

Armin Sattler, ORF.at

Links: