Kamera bis zum letzten Atemzug dabei

Bilder wie diese sind in einem öffentlich-rechtlichen Sender noch nie zu sehen gewesen: In einem BBC-Dokumentarfilm mit dem Titel „Choosing To Die“ (Das Sterben wählen) widmete sich der Bestsellerautor Terry Pratchett dem Thema Sterbehilfe und zeigte dabei auch den Suizid eines Todkranken, vom Trinken einer tödlicher Dosis Barbiturate bis zum letzten Atemzug.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ein öffentlicher Aufschrei war die Folge. Kirchliche Gruppen und Menschenrechtsaktivisten protestierten gegen den Film, in dem sie „Selbstmord-Propaganda“ zu erkennen glauben. Pratchett hat sich, seit 2007 bei ihm die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert wurde, zu einem expliziten Befürworter von Sterbehilfe entwickelt. Einseitigkeit kann der Doku jedoch nicht vorgeworfen werden.

Respektvoll und schonungslos zugleich

Der Dokumentarfilm, der am Montagabend auf BBC 2 ausgestrahlt wurde, zeigt das Thema und die Betroffenen ebenso respektvoll wie ungeschönt. Wie alle anderen Betroffenen kehrt auch Pratchett dabei sein Innerstes nach außen und spricht offen über seine Ängste, seine Ratlosigkeit und seine Verzweiflung. Bei BBC gingen nach der Ausstrahlung Hunderte Protestanrufe und -mails ein, aber auch Dutzende Reaktionen, die den Sender für seinen Mut lobten.

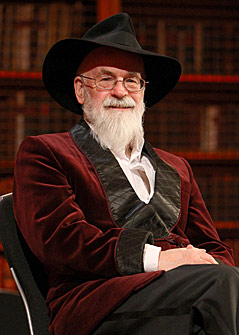

AP/Dominic Lipinski

Fantasy-Autor Terry Pratchett lebt seit 2007 mit der Diagnose Alzheimer.

Neben anderen Kranken, deren Schicksal der Film begleitet, war es vor allem der Fall des 71-jährigen Peter Smedley, der die Öffentlichkeit schockierte. Der gut situierte Hotelier im Ruhestand litt an amyotropher Lateralsklerose (Lou-Gehrig-Krankheit), einer über Jahre fortschreitenden, unheilbaren und schließlich tödlichen Muskellähmung. Smedley entschloss sich daher im vergangenen Winter zum Freitod in einer Schweizer „Selbstmordklinik“.

Vorwurf des Voyeurismus

Die christliche Organisation CARE (nicht ident mit der gleichnamigen Hilfsorganisation) empörte sich in der Montag-Ausgabe der „Daily Mail“: „Ich hätte gedacht, wir haben die Zeiten überwunden, in denen sich Menschenmengen versammeln, um anderen Leuten beim Sterben zuzuschauen.“ Die Gruppe Christian Concern sprach wiederum - mit eher geringem Respekt vor den Betroffenen - von einem „Stück Science-Fiction“, wie es von Fantasy-Autor Pratchett nicht anders zu erwarten sei.

Von der Ankunft in der „Klinik“ bis zum Tod

In der Schweiz ist „unterstützter Selbstmord“ in engen legalen Grenzen erlaubt. In Großbritannien steht darauf eine Strafe von bis zu 14 Jahren Gefängnis. Smedley entschied sich bewusst für einen „öffentlichen“ Tod, um die öffentliche Debatte darüber in Großbritannien anzustoßen. Auch Pratchett betonte, er habe mit dem Film nicht Sterbehilfe befürworten, sondern nur die Diskussion darüber anregen wollen, warum ein Freitod unter diesen Umständen nur für wohlhabende Briten möglich sei.

Der Film zeigt alle Phasen des Freitods: die Ankunft in der Schweizer „Selbstmordklinik“, die sich in einem Industriepark versteckt und eher an eine wenig liebevoll gestaltete Dreisternepension erinnert; das Ausfüllen von Fragebögen; die Gespräche mit den dortigen Assistenten; und schließlich die Einnahme des Gifts und einen ebenso kurzen wie schockierenden Todeskampf des Mannes, dem seine Frau die Hand hält.

Regierung drückt sich um Stellungnahme

Trotz solcher Szenen erklärte etwa die Aktivistengruppe Care Not Killing, der Film sei „nur schlecht als Dokumentarfilm getarnte Selbstmordpropaganda“ gewesen. Zahlreiche weitere Selbstmorde würden die Folge der positiven Darstellung sein, so die Vereinigung. Die Organisation will BBC über eine Anfrage bei der Regierung für die befürchteten „Trittbrettfahrer-Selbstmorde“ (Zitat) direkt verantwortlich machen.

Gerade die sich windende Reaktion der britischen Regierung zeigte jedoch, wie heikel das Thema ist. Gegenüber der BBC hieß es aus dem britischen Justizministerium, die Regierung glaube, „dass jede Gesetzesänderung in diesem gefühlsbetonten und strittigen Thema eher eine Angelegenheit des persönlichen Gewissens und des Parlaments ist als die der Regierungspolitik“.

Gesetz verliert Anschluss an Realität

Viele Beschwerden gegenüber der BBC zielten darauf ab, dass der Film kaum auf Hospize und andere Möglichkeiten eines würdevollen Sterbens von Todkranken eingegangen sei. Der Sender zeigte sich jedoch überzeugt, der Film habe jedem „die Chance gegeben, sich ein eigenes Bild über das Thema zu machen“. Ausgewogene Berichterstattung sei nicht mit teilnahmsloser Berichterstattung zu verwechseln.

Die Debatte über legale Sterbehilfe existiert seit Jahrzehnten in Großbritannien. Dass das Gesetz den Anschluss an eine Realität aus lebensverlängernden Maßnahmen und palliativmedizinischen Herausforderungen verloren hat, gestand letztes Jahr auch die britische Oberstaatsanwaltschaft ein. Darin teilte sie mit: Wenn Beihilfe zum Suizid aus einem Motiv des Mitgefühls geschehe, das „Opfer“ im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen sei und der „Täter“ Alternativen angeboten habe, liege eine kaum strafwürdige Tat vor.

Lukas Zimmer, ORF.at

Links: