Himmlische Höllenfahrten der Seele

Viel Russland und noch mehr Österreich sind in dieser Saison bei den Literaturempfehlungen vertreten. Gewichtiges, Unterhaltsames, Sprachverliebtes - für jeden Leser sollte das eine oder andere Buch passen, ob am Strand, im Zug oder ganz woanders.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Cool ist niemals cool genug

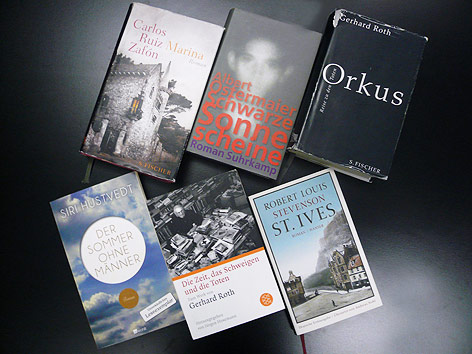

„Schwarze Sonne scheine“ heißt der neue Roman des Dramatikers, Lyrikers und Romanciers Albert Ostermaier („Zephyr“). Das Leben ist beschissen. Eigentlich sollte der 24-jährige Jusstudent die Firma der Eltern übernehmen, aber er will Schriftsteller werden. Das traut er sich den Eltern nicht zu sagen. Für die Underground-Community ist er als Sohn aus reicher Familie nicht cool genug. Die Freundin hasst den besten Freund des ehemaligen Klosterschülers, einen Abt. Und dann plötzlich die Diagnose, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Aber stimmt das? Ein Thriller führt ihn in die Vergangenheit unter übergriffigen Würdenträgern, und die Prioritäten im gefährdeten Leben geraten ins Wanken. Lyrische Sprache (an ganz wenigen Stellen in die Plattitüde kippend), Popreferenzen (Black Hole Sun), Spannung.

Albert Ostermaier: Schwarze Sonne scheine. Suhrkamp, 288 Seiten, 23,60 Euro.

ORF.at/Doris Rauh

Fröhlicher Feminismus mit Siri Hustvedt

Mia Frederickson, Mitte fünfzig, mäßig erfolgreiche Dichterin und Mutter einer Tochter, wird von ihrem Ehemann wegen einer Jüngeren verlassen. Dieser Schlag trifft Mia so hart, dass sie sich zunächst in der Psychiatrie wiederfindet. Einige neue Frauenbekanntschaften helfen: eine verhaltensoriginelle Dreijährige, sieben intrigante Teenager aus Mias Lyrikkurs und die greise Freundin ihrer Mutter, die ihrer Fantasie in Form von unanständigen Stickbildern Ausdruck verleiht. Sie alle begleiten Zusammenbruch, Selbsterkenntnis und mühevolles Sich-wieder-Aufrappeln der Heldin. In ihnen spiegelt sich die Dichterin und kratzt das, was nach drei Jahrzehnten aufopferungsvoller Ehe noch von ihrem Ich übrig ist, zusammen. „Der Sommer ohne Männer“ ist Hustvedts bisher feministischster Roman. Dabei geht es nicht nur dramatisch oder gar trist zu, sondern oft sogar lustig.

Siri Hustvedt: Der Sommer ohne Männer. Rowohlt, 304 Seiten, 20,60 Euro.

Das Grauen lauert im Kanal

Die historischen Romane des Spaniers Carlos Ruiz Zafon sind Massenware für Genussleser und dennoch nicht niveaulos. Nach den Megasellern „Im Schatten des Windes“ und „Das Spiel des Engels“ wurde nun auch Zafons erster Roman „Marina“ auf Deutsch übersetzt. Schon hier schöpfte er aus seiner bilderreichen Vorstellung vom Leben in den Gassen des alten Barcelona. Bis in die Kanalisation hinein verfolgen ein Bub, ein Mädchen und ein alter Kommissar einen dämonischen Mann, der das Elixier des ewigen Lebens gefunden haben soll. Ein gruseliger Page-Turner für alle, die für ein paar Stunden an nichts anderes denken wollen.

Carlos Ruiz Zafon: Marina. S. Fischer, 350 Seiten, 20,60 Euro.

Durchs dunkle Großbritannien

Von Robert Louis Stevenson kennt man „Die Schatzinsel“ und „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“. Alles andere, das der große schottische Literat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfasste, geriet im deutschen Sprachraum in Vergessenheit. Nun hat Hanser sich der verdienstvollen Aufgabe angenommen, Stevensons letzten, in Samoa geschriebenen Roman „St. Ives“ erstmals auf Deutsch zu übersetzen und mit einem Nachwort, inklusive eines Texts seiner Frau, zu versehen. Ein Mann auf der Flucht durchs dunkle Großbritannien. Jedes Wort hat Gewicht, das Buch ist ein Thriller, Abenteuer- und Liebesroman, der formal und inhaltlich nichts an Dringlichkeit eingebüßt hat.

Robert Louis Stevenson: St. Ives. Hanser, 518 Seiten, 27,90 Euro.

In die Hölle fahren mit Gerhard Roth

Zwei Romanzyklen in einem Ausmaß von insgesamt fast 6.000 Seiten finden im Band „Orkus“ ihren fulminanten Abschluss. Nun tritt Gerhard Roth gemeinsam mit den von ihm erdachten Figuren auf, um die Geschichten zusammenzuführen. Daraus entstand eine Autobiografie, die zugleich Roman ist und tief in die Finsternis und den Wahn hineinführt, in eine Welt zwischen Realität und Fiktion. Das Höllenfeuer lodert in diesem gelehrten und dennoch packenden Buch. Wer dann Lust auf mehr hat, dem sei ein neuer Band über das Werk von Gerhard Roth empfohlen, inklusive eines langen Interviews mit dem Autor.

Gerhard Roth: Orkus. Reise zu den Toten. S. Fischer, 668 Seiten, 25,70 Euro.

Jürgen Hosemann (Hrsg.): Die Zeit, das Schweigen und die Toten. Zum Werk von Gerhard Roth. Fischer Taschenbuch, 319 Seiten, 10,30 Euro.

Das klägliche Scheitern eines Glückssuchenden

Mit umgerechnet 1.280 Euro für seine vier Romane hat US-Autor Nathanael West zu Lebzeiten selbst vergeblich den großen Durchbruch gesucht: Weit tragischer erweist sich allerdings das Schicksal von Lemuel Pitkin in Wests 1933 geschriebenem und nun auf Deutsch neu aufgelegtem Roman „Eine glatte Million“ (original „A Cool Million“, Anm.). Die „bitterböse Satire auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ beschreibt das klägliche Scheitern, mitsamt des scheinbar beiläufigen Verlusts mehrerer Körperteile, eines Glückssuchenden in den USA der Großen Depression und bietet nicht nur ein zynisches Sittenbild scheinbar längst vergangener Tage.

Nathanael West: Eine glatte Million, Manesse, 224 Seiten, 20,60 Euro.

ORF.at/Doris Rauh

„Trost, den man lutschen kann“

Als nicht weniger trist erweist sich der Blick auf ein utopisches Russland im Jahr 2028, das Vladimir Sorokin in „Der Zuckerkreml“ beschreibt. Die 15 Kurzerzählungen bieten ein beängstigendes Gesellschaftsbild eines postkommunistischen Terrorstaates, der seine Ressourcen ins Ausland verkauft und in dem die Bevölkerung mit aufgezwungenem Nationalstolz und Gewalt gnadenlos eingeschüchtert wird. Neben Alkohol in dunklen Spelunken und Zeitvertreib mit Computerspielen bietet der Alltag für Sorokins Helden nur wenig Erhellendes. Übrig bleiben Zuckernachbildungen des Kremls als „Trost, den man lutschen kann“.

Vladimir Sorokin: Der Zuckerkreml, Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 19,50 Euro.

Arabisch-israelischer Blick auf Jerusalem

Der Journalist und gelernte Soziologe Sayed Kashua beschreibt seit Jahren als arabischer Isaraeli jenes Spannungsfeld, in dem sich die Palästinenser mit israelischem Pass tagtäglich befinden. In seinem jüngsten Roman beschreibt Kashua, dessen Bücher in Israel Bestseller sind, diesen täglichen Grenzgang anhand zweier zunächst scheinbar unabhängiger Geschichten. Auf der einen Seite ein Anwalt, der in einem Buch einen Hinweis auf einen Seitensprung seiner Frau zu entdecken glaubt, auf der anderen ein Student, der nachts einen nach einem Unfall stummen und bettlägrigen Kollegen pflegt. Ironisch nimmt Kashua das Streben vieler arabischer Israelis aufs Korn, den gesellschaftlichen Status jüdischer Israelis zu erlangen, die sich aber zugleich gezwungen sehen, Solidarität mit den Palästinensern zu demonstrieren. Ein arabisch-israelischer Blick auf Jerusalem.

Sayed Kashua: Zweite Person Singular. Berlin Verlag, 432 Seiten, 22,70 Euro.

„Das schönste Proletariat der Welt“

Alleine schon wegen des Titels könnte man sich die Sammlung von Erzählungen junger Schriftsteller aus Russland kaufen wollen: „Das schönste Proletariat der Welt“. Es gibt in Russland eine rührige literarische Szene junger Autoren, die jedoch kaum gefördert wird. Im Vorwort ist von einer „Generation von Hochbegabten“ die Rede. Tatsächlich ist die Sprache in den meisten Erzählungen bemerkenswert ausdrucksstark, die Bilder sind intensiv, und das Fenster zu einer scheinbar chaotischen Welt öffnet sich. Wie tickt etwa ein junger Mann in Dagestan - zwischen Islamismus und postmoderner Welt? Hier findet man Antworten - und, noch spannender: bisher ungehörte Fragen.

Christiane Körner (Hrsg.): Das schönste Proletariat der Welt. edition suhrkamp, 210 Seiten, zwölf Euro.

Kämpfen wie ein Löwe - um sein Gewissen

Philip Roth, der ewige Anwärter auf den Nobel- und seit neuestem Träger des Man-Booker-Preises, hat mit „Nemesis“ einen makellosen Roman vorgelegt. Diesmal geht es nicht wie bei den Büchern davor um ältere, sexgeile Schriftsteller - und als Leser darf man sich freuen, dass Roth auch noch zu anderen Themen Gewichtiges zu sagen hat. Nachkriegszeit, USA, ein Lehrer passt in den Sommerferien am Sportplatz auf Kids auf, als plötzlich eine tödliche Epidemie zu grassieren beginnt. Eltern werfen ihm vor, die Kinder nicht gleich nach Hause geschickt zu haben. Ein braver junger Mann kämpft um sein Gewissen - wie ein Löwe. Von Roth erzählt, will man das lesen.

Philip Roth: Nemesis. Hanser, 221 Seiten, 19,50 Euro.

Gefangen im Egokarussell

Eine Handvoll junge Menschen in Österreich und in Argentinien. Einer von ihnen zieht die anderen in seinen Bann, so abweisend und rätselhaft kann er sich gar nicht verhalten. Für eine NGO im Lebensmittelbereich reist er herum, internationale Marktlagen werden erforscht. Mit seinem dritten Roman lotet Reinhard Kaiser-Mühlecker („Der lange Gang über die Stationen“) aus wechselnder Erzählperspektive die Möglichkeiten einer Existenz aus, für die Raum und Zeit keine Kategorien zu sein scheinen. Gleichzeitig, als Anker im Hier und Jetzt, übt er Kritik an den Verhältnissen, an einem Weltmarkt, der dieser Bezeichnung Hohn zollt. Ein Roman wie ein Karussell. Die Figuren drehen sich im Kreis, ohne sich einander anzunähern, und blicken auf die weite Welt.

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wiedersehen in Fiumicino. Hoffmann und Campe, 319 Seiten, 20 Euro.

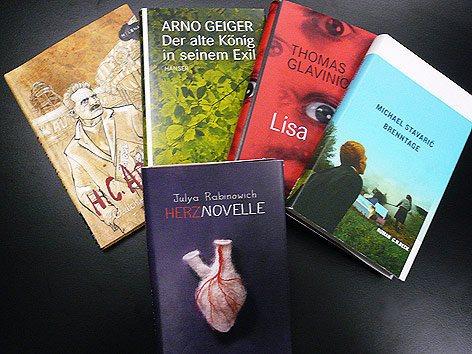

Gedichte und Bilder wie Faustschläge

H.C. Artmanns „med ana schwoazzn dintn“ geschriebene Gedichte sind düster und kraftvoll. Mit ebensolchen Bildern hat sie nun der Comiczeichner („Playboy“, „Stern“) Walter Fröhlich ausgestattet. Die Zeichnungen sind nicht immer Eins-zu-eins-Bebilderungen zum Text, sie erzählen zum Teil Parallelhandlungen, die auf derselben Stimmungsebene ähnliche Assoziationen evozieren. Mord, Selbstmord, Entfremdung - Gedichte und Bilder wie Faustschläge.

H.C. Artmann. Kriminal Journal. Der Comic zur Stadt zum Sterb’m. Gezeichnet von Walter Fröhlich. Milena, 87 Seiten.

Jugend in Dystopia

Erneut schreibt Michael Stavaric über die menschliche Seele - und erneut ist diese Innenschau keine Befindlichkeitsprosa, sondern düster-lyrische Science-Fiction. „Brenntage“ ist der Titel seines bisher stärksten Buches, mit dem er die Sogwirkung von „Terminifera“ (2006) noch übertrifft. Man muss sich ganz dem Bewusstseinsstrom des Autors überlassen und dem wummernden Rhythmus seines Textes hingeben. Erzählt wird aus der Perspektive eines Heranwachsenden, der bei seinem Onkel in einer kleinen Siedlung am Waldrand lebt. Jedes Jahr finden dort die „Brenntage“ statt, an denen alles an persönlichem Gut verbrannt wird - denn Erinnerungen sind unnötiger Tand. Eine Jugend in Dystopia.

Michael Stavaric: Brenntage. C.H. Beck, 232 Seiten, 19,50 Euro.

ORF.at/Doris Rauh

Der Doktor will nicht

Von lyrischer Qualität ist auch die Sprache Julya Rabinowichs, obwohl ihre „Herznovelle“ deutlich mehr Bodenhaftung hat. Eine Frau wird am Herzen operiert und verliebt sich in den Kardiochirurgen. Er hat im Wortsinn ihr Herz berührt. Der langweilige Ehemann verblasst neben dem hübschen Gott in Weiß umso mehr. Aber der Doktor will nicht. Ironisch, mit viel Humor und trotzdem böse blickt Rabinowich auf die totale Verliebtheit einer Frau, die zur dauererotisierten Furie wird und alle kleinen und großen Lebenslügen über Bord wirft, weil sie nicht mehr von Bedeutung sind. Fazit: Die 160 Seiten lange Erzählung ist ein überzeugendes Sprachkunstwerk mit vielen Ezzes für alle Lebenslagen.

Julya Rabinowich: Herznovelle. Deuticke, 158 Seiten, 16,40 Euro.

Suderei im Videoblog

Thomas Glavinics jüngster Roman „Lisa“ hat etwas von Michel Houellebecq, Stephen King und Pete Doherty. Ein Mann flieht heimlich mit seinem Sohn in die Berge, auf eine Hütte. Dort klagt er allabendlich in einem Videoblog, von dem er nicht weiß, ob überhaupt jemand zusieht, sein Leid. Sein Leid, das ist vor allem die Panik, von einer Massenmörderin gemeuchelt zu werden. In den besseren Momenten erstrahlt die Suderei zur Preziose im Sinne eines Bernhard 2.0, in den schlechteren Momenten nervt eine allzu große Portion Pseudocoolness. Für Glavinic-Fans ein Muss.

Thomas Glavinic: Lisa. Hanser, 204 Seiten, 18,40 Euro.

Kein Schrecken, keine Dummheit

Es gibt Bücher, die man langsam lesen muss, weil man sie sonst rational nicht versteht. Und es gibt Bücher, die man langsam lesen muss, damit man emotional Schritt halten kann mit dem Autor. Zu letzteren zählt Arno Geigers „Der alte König in seinem Exil“. Der alte König, das ist Geigers Vater, das Exil dessen Alzheimer-Erkrankung. Unaufgeregt und umso intensiver erzählt der Träger des Deutschen Buchpreises (für „Es geht uns gut“) vom Lebensabend des Vaters, der immer mehr in seine ganz eigene Welt abtaucht - die trotz Krankheit keine Welt des Schreckens ist und trotz Verwirrung keine Welt der Dummheit. Ein Buch zum Innehalten - immer wieder Innehalten.

Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil. Hanser, 189 Seiten, 18,40 Euro.

Die Eiger-Nordwand des Liebeslebens

Die Idee zur Story ist genial: Ein Journalist will über die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand schreiben. Aber zu Hause angekommen schafft er nicht einmal die Besteigung der Treppe zur Wohnung der Freundin - weil er eine fremde Männerstimme hört und dazugehörige Schuhe vor der Tür stehen. Also verschanzt sich der Ich-Erzähler zunächst einfach unter der Treppe, wo er im Schummerlicht seinen Text zu verfassen beginnt und abwartet. Ein Greiser Fotograf entdeckt ihn dort. Gemeinsam planen sie den gefährlichen Aufstieg zur Wohnung. Der Autor Max Scharnigg, Jahrgang 1980, ist nicht zuletzt für seine Kolumnen in der „Süddeutschen Zeitung“ bekannt.

Max Scharnigg: Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe. Hoffmann und Campe, 144 Seiten, 18,50 Euro.

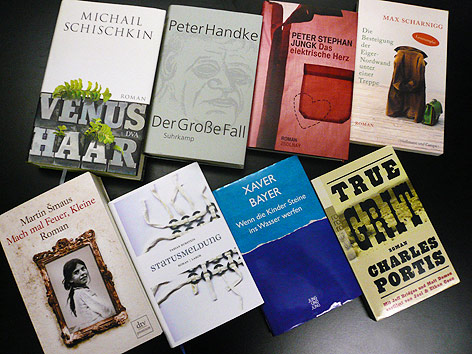

Postmodern - oder wirr

Michail Schischkin wurde 1961 in Russland geboren. 1995 wanderte er in die Schweiz aus, wo er unter anderem als Übersetzer in Asylverfahren arbeitete. Diese Erfahrungen hat der mittlerweile in seiner Heimat groß gefeierte (Russischer Booker Preis für „Die Eroberung Ismails“) Autor nun in seinem ausufernden Roman „Venushaar“ verarbeitet. Verwoben werden hier Erzählungen von Flüchtlingen mit der Geschichte einer scheiternden Ehe und schließlich, zur restlosen Verstörung des Lesers, die „Anabasis“ des Xenophon. Ob das genial und postmodern oder nur wirr ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Michail Schischkin: Venushaar. DVA, 555 Seiten, 24,99 Euro.

ORF.at/Doris Rauh

Angelesen

Die Gebrüder Joel und Ethan Coen verfilmten den Stoff gerade mit Jeff Bridges und Matt Damon in den Hauptrollen: „True Grit“, der gefeierte Roman von Charles Portis, wurde von rororo zum Filmstart neu aufgelegt. Truman Capote schrieb über den Text: „Eines der köstlichsten Bücher, die ich je gelesen habe.“ Die 14-jährige Mattie verlässt ihr Zuhause, um den Tod des Vaters zu rächen. Ein Klassiker der amerikanischen Literatur.

Charles Portis: True Grit. rororo, 219 Seiten, 8,99 Euro.

Der Journalist Fabian Burst legt mit „Statusmeldung“ seinen ersten Roman vor. Dem Titel entsprechend handelt es sich dabei um eine Facebook-Erzählung, die in - eben - Statusmeldungen erzählt wird. Lebensphilosophie in eine Geschichte gepackt - Paranoia, Privatsphäre, Liebe und Identität 2.0. Ein Pseudonym verliert seinen Schleier - und das ohnehin auf wackeligen Beinen stehende Lebensmodell des realen jungen Mannes gerät ins Wanken. Wird ihn „Einsamesherz“ retten?

Fabian Burstein: Statusmeldung. Labor, 250 Seiten, 19,95 Euro.

Selbst wohlwollende Rezensenten wie jener der „Neuen Zürcher Zeitung“ sprechen von einer „Qual“ bei der Lektüre von Peter Handkes jüngstem Roman „Der Große Fall“. Ein Schauspieler spaziert durch eine Stadt, der Leser folgt seinen Gedanken. Wer durchhält, heißt es, wird mit Preziosen belohnt, mit der großen „Handke-Melodie“, wo eben auch geätzt wird und wo die Handlung nebensächlich ist.

Peter Handke: Der Große Fall. Suhrkamp, 279 Seiten, 24,90 Euro.

Der Tscheche Martin Smaus schreibt in seinem Romandebüt „Mach mal Feuer, Kleine“ über das Leben eines Roma-Buben während der Zeit des Übergangs vom Kommunismus zur Demokratie. Ein Buch der Brüche: von alter Tradition zum modernen Leben, geprägt von Kriminalität und Ausgrenzung, und retour. Der Autor versucht gar nicht erst, politisch korrekt zu sein.

Martin Smaus: Mach mal Feuer, Kleine. dtv premium, 359 Seiten, 14,90 Euro.

Der Dokumentarfilmer und Autor Peter Sephan Jungk spaltet mit seinem Roman „Das elektrische Herz“ die Kritiker. Darin wird ein herzkranker Mann mit seinem kranken Organ konfrontiert, das plötzlich sein Leben zu kommentieren beginnt. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ findet die Lektüre seicht und überflüssig, die „Neue Zürcher Zeitung“ ist begeistert über Tiefsinn und Romantik.

Peter Stephan Jungk: Das elektrische Herz, Zsolnay, 192 Seiten, 18,90 Euro.

Der junge österreichische Autor Xaver Bayer hat mit „Wenn die Kinder Steine ins Wasser werfen“ eine Erzählung in nur einem einzigen, 119 Seiten langen Satz vorgelegt. Die Idee ist nicht neu - man denke an Marlene Streeruwitz. Wie sie folgt auch Bayer einem inneren Monolog und durchleuchtet einen Bewusstseinsstrom. Kann man sich seiner selbst sicher sein? Wo enden Furchtsamkeit und Phantasie, wo beginnt der Wahn? Die klaren Sekunden, denkt Bayers Figur, sind rar. Diese Beobachtung lässt sich wohl verallgemeinern.

Xaver Bayer: Wenn die Kinder Steine ins Wasser werfen. Jung und Jung, 119 Seiten, 16,80 Euro.

Simon Hadler, Peter Prantner, Johanna Grillmayer, Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: