Das swingende Syndikat

Shantel und Gogol Bordello haben mit „Disko Partizani“ (2007) und „Sally“ (2006) den Höhepunkt des Hypes um Balkanpop und Balkanpunk markiert. Vor allem Stefan Hantel (Shantel) machte sich durch seine Kooperation mit osteuropäischen Musikern einen Namen. Nun widmet er sich der jüdischen Musik zur Zeit der „Kosher Nostra“ - der sagenumwobenen jüdischen Mafia in den USA.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Hantels Großeltern mütterlicherseits kommen aus der Bukowina, aus Czernowitz. Nachdem er sich ausführlich mit dem osteuropäischen Erbe auseinandergesetzt hat, trug der DJ und Produzent nun gemeinsam mit Oz Almog eine Compilation jüdischer Musik von den 20er bis zu den 60er Jahren auf einem Sampler zusammen.

Die Faszination für das Thema war entstanden, als Hantel Oz Almogs Ausstellung „Kosher Nostra“ im Jahr 2003 im Jüdischen Museum Wien besucht hatte. Almog hatte damals Vertreter der historischen jüdischen Mafia gemalt, Tatort- und Täterfotos zusammengestellt und die dazugehörenden Geschichten erzählt.

Darf man das?

Das hatte zu einer handfesten Kontroverse in der jüdischen Gemeinschaft geführt. Almog wurde vorgeworfen, durch die massierte Zurschaustellung jüdischer Verbrecher dem Antisemitismus Vorschub zu leisten. Salomon Korn, damals Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, verteidigte die Ausstellung. Wenn es ein eigenes, abgegrenztes jüdisches Gangster-Milieu gegeben hat, das sich von der italienischen Cosa Nostra unterschied, warum solle man sich damit nicht auseinandersetzen.

Genau dieses Spannungsfeld interessiert auch Hantel, wie er im Interview mit Ö1 sagte: „Ich habe mich sehr gewundert, weil normalerweise ein jüdisches Museum im deutschsprachigen Raum nicht jüdische Gangster thematisiert. Wir kennen die klassische sizilianisch geprägte Cosa Nostra, aber dass es auch ein relevantes jüdisches Gangstersyndikat gab, wissen eigentlich die wenigsten“, so der Musiker.

Die Gangsterbosse und das Showbiz

Ein zwingender Zusammenhang von jüdischer Musik der damaligen Zeit mit den Aktivitäten der Mafia besteht nicht, Verbindungen gab es jedoch allemal. Beide entstanden aus der jüdischen Diaspora hauptsächlich aus Osteuropa. Das Showbusiness war sowohl in New York als auch in Hollywood und in Las Vegas eng mit dem organisierten Verbrechen verwoben. Wie viele andere Geschäftsbereiche auch teilten sich hier jüdische und italienische Gangsterbosse den Kuchen auf. Sie besaßen Clubs, in denen die Künstler auftraten, wirkten als Musikproduzenten und beeinflussten die Karrieren der Sängerinnen und Sänger.

Die Quellenlage, wie das im Detail abgelaufen ist, lässt zu wünschen übrig. Vieles ist nur gerüchteweise überliefert. So könnte Connie Francis ein Verhältnis mit dem mächtigsten der Kosher-Nostra-Bosse, Meyer Lansky, gehabt haben. Sie sei mit einer Band durch jüdisch besiedelte Gebiete gezogen - und Publikum und Musiker hätten sich auf Jiddisch unterhalten. In der Folge hätte sie selbst Jiddisch gelernt. Gesichert ist, dass die ansonsten erfolgreiche Sängerin ein jiddisches Album aufnahm, das beim breiten Publikum ein Flop war.

Nicht nur musikalischer Glücksfall

Drei dieser legendären Aufnahmen sind nun auf dem Sampler von Shantel und Oz Almog enthalten, neben vielen anderen Kleinoden. Chubby Checker etwa singt „Misirlou“, das später als Titelmelodie von Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ neue Berühmtheit erlangte. Der Klassiker „My Yiddishe Mamme“ ist zweimal vertreten. Einmal von Sophie Tucker und einmal von Tom Jones, der damit seine jüdische Mutter ehrte und auf der Bühne mit dem Song große Erfolge feierte. Weitere Höhepunkte sind „Bei Mir Bistu Sheyn“ von den Andrew Sisters und „Hava Nagila“ in der Version von Solomon Schwartz et son Orchestra.

Die ganze Bandbreite jüdischer Musik dieser Jahre tritt zutage, gegenseitige Beeinflussungen von Klezmer und Swing, Jazz und Blues, gesungen mit teils englischen, teils jiddischen Texten. Der Sampler ist ein musikalischer Glücksfall, vor allem in der Verbindung der Lieder mit dem 60 Seiten starken Booklet, in dem die ausführlichen Recherchen von Hantel und Oz Almog zusammengeführt werden und viele von Almogs Bildern zu sehen sind. Lediglich eine Sammlung der Texte samt Übersetzungen vermisst man schmerzlich.

Musikhinweis:

Essay Recordings

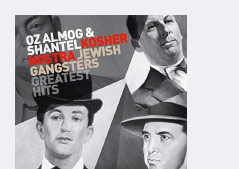

Oz Almog und Shantel: Kosher Nostra. Jewish Gangsters Greatest Hits. Essay Recordings, 21 Tracks, 16,99 Euro.

Legendäre Bosse

Stattdessen wird jedoch ein kurzer Abriss der jüdischen Gangstergeschichte in den USA gegeben, die bereits in zahlreichen Filmen ihren Niederschlag fand, etwa in „Der Pate“, „Es war einmal in Amerika“, „Bugsy“, „Gangs of New York“ und „Casino“. Neben Meyer Lansky sind „Bugsy“ Siegel, Dutch Schultz und „Lepke“ Buchalter Namen, die immer wieder auftauchen. Im Booklet sind ihre spannenden und teils skurrilen Geschichten wiedergegeben.

Hantel nimmt sich diesmal zurück. Dankbar und ein klein wenig gemein schreibt das „skug“-Magazin, dass es ihm hoch anzurechnen sei, die Songs diesmal nicht „vershantelt“, also nicht remixed oder sich sonst wie angeeignet zu haben. So ergeben Bilder und Text mit den Songs ein multimediales Ganzes - für wohlfeile 17 Euro. Man ist versucht, eine Zigarre anzuzünden und sich an die verruchten, alten Zeiten zu erinnern, die man gar nicht selbst erlebt hat. Historische Sozialromantik, sicher - aber sheyn.

Simon Hadler, ORF.at

Links: