Steter Kampf um Bernays’ Liebe

Wem traut man die größtmögliche Menschenkenntnis zu, wenn nicht Sigmund Freud? Kann man von ihm lernen, wie man jemanden ganz für sich gewinnt? Nun wird sein umfangreicher Briefwechsel mit Martha Bernays während der Zeit ihrer vierjährigen Verlobung erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Soeben ist der erste Band erschienen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Er umfasst die Jahre 1882 bis 1883. Freud war damals Arzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus - für ihn ein notwendiges Übel, um Erfahrungen für das Eröffnen einer eigenen Praxis zu sammeln, die er brauchte, um eine Familie gründen zu können. Er haderte mit den Menschen um sich und mit seiner permanenten, akuten Finanznot, die ihn zum Schnorrer (bei Freunden und Gönnern) machte. Viel davon ist in den Briefen zu lesen.

Liebe auf den ersten Blick

Martha Bernays hielt sich die meiste Zeit bei ihrer verwitweten Mutter in Hamburg auf, weshalb die beiden meistens getrennt waren, jeweils mit ihren Großfamilien um sich. Sie schrieben einander fast täglich. Der gesamte Briefwechsel umfasst rund 2.000 Seiten.

Der junge Freud war 26 Jahre alt, Martha war 21, als die beiden einander im April 1882 kennenlernten. Es muss für beide Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Sie verlobten sich heimlich nach nur zwei Monaten - lediglich die allerengsten Freunde waren eingeweiht. In den ersten Briefen geht Freud darauf ein. Aber für ihn war damit nur eine Schlacht gewonnen.

Freud musste um Bernays kämpfen

Denn er kannte Bernays erst kurz, während sie in Hamburg Verehrer hatte, die schon weit länger Schlange gestanden hatten. Freud musste sich also weiter um sein „Marthchen“ bemühen - nur über Sorgen zu berichten, reichte nicht. Martha warf ihm, halb im Scherz, ohnehin schon vor, viel zu ernst zu sein („gar so ‚schrecklich‘ ernst, und wir sind doch alle so jung“). Dann plagte ihn, fast schon pathologisch, die Eifersucht, was ihn zu Gemeinheiten trieb, und zwischendurch behandelte er Martha Bernays noch dazu besserwisserisch und paternalistisch. Aber sie war eine selbstbewusste junge Frau, von der Freud annehmen musste, dass sie sich eine solche Behandlung nicht ewig gefallen lassen würde.

Von der Verlobung wusste kaum jemand, Sex vor der Ehe kam für den traditionell erzogenen Freud nicht infrage (nur Küsse und Umarmungen) - der Weg zu einer gesellschaftlich noch halbwegs anerkannten Ehe mit einem anderen Verehrer wäre für Bernays weiterhin offen gewesen. Also hieß es für Freud: flirten, bezirzen, Komplimente machen, was das Zeug hält - damit ihn seine Braut nicht wegen der langen Trennung, seines schwierigen Charakters, seines Entlangschrammens an der totalen Pleite und wegen sonstiger Widrigkeiten doch noch davonlief.

Schüchterner Start mit Rosen

Die schriftliche Kommunikation der beiden begann schon vor Bernays’ Abreise nach Hamburg. Sie schrieben einander in Wien Nachrichten, die von Mitwissern übermittelt wurden. Demnach gab es für die Angebetete schon kurz nach dem Kennenlernen, ganz klassisch, einen Strauß Rosen. Bernays bedankt sich dafür in einem Schreiben. Wenig später muss das entscheidende Näherkommen stattgefunden haben, wenn auch noch schüchtern.

Freud rechtfertigt sich in einer Nachricht, die er mit „my sweet darling girl“ beginnt: „Teure Martha, wie haben Sie mein Leben verändert. Es war heute so wunderbar schön in Ihrem Hause, in Ihrer Nähe, aber es widerstrebte mir, die wenigen Momente, in welchen Eli uns allein ließ, für meine eigennützigen Absichten zu verwerten; es wäre mir wie eine Verletzung der herzlich gebotenen Gastfreundschaft erschienen (...).“ (Sämtliche Zitate wurden in Originalschreibweise belassen.)

Freud prescht vor

Aber dann preschte er im Brief mutig vor und bereitete seine spätere Braut mehr oder weniger deutlich auf seinen Antrag vor: „Ich will nur das verraten: zum letzten Male, daß wir uns sehen, möchte ich die Geliebte, die Verehrte, ‚Du‘ heißen, möchte vollste Klarheit in ein Verhältnis bringen, welches dann vielleicht für lange mit dem Dunkel des Geheimnisses umhüllt werden muß.“

Fischer Verlag

Buchhinweise

Sigmund Freud und Martha Bernays: Sei mein, wie ich mir’s denke. Die Brautbriefe. Band 1. Fischer, 625 Seiten, 49,40 Euro.

Peter Gay: Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Fischer, 928 Seiten, 10,30 Euro.

Was passierte im Lehnstuhl?

Dann kommt die Trennung durch Bernays’ Abfahrt nach Hamburg - und Freud lässt durchblicken, dass er auch den Hengst geben kann, wenn er will: „Wenn Du wieder kommst, süßes Mädchen, werde ich die Befangenheit und Steifheit, die mich in Deiner teuren Gegenwart beengte, überwunden haben. Wir werden uns wiederum allein in Euren so netten Zimmerchen finden, mein Mädchen wird sich in den braunen Lehnstuhl niederlassen, aus welchem wir gestern so plötzlich emporgeschreckt sind; ich zu ihren Füßen auf dem runden Schemel, und wir werden von der Zeit sprechen, da nicht der Wechsel von Tag und Nacht, nicht das Eindringen Fremder, kein Abschied und keine Besorgnis uns trennen wird.“

„Mein geliebtes Bräutchen“

Die Liebe schien sich ins Unermessliche gesteigert zu haben. Freud schreibt: „Mein geliebtes Bräutchen. Wenn ich früher zauderte, Dich für’s ganze Leben an mich zu binden, nicht im härtesten Unglück, und wenn ich Dich mitreißen sollte, lasse ich jetzt von Dir.“ Während er sich über die Trennung grämte, schrieb Bernays, sie könne nur Freude empfinden, weil sie wisse, dass sie beide in Zukunft zusammen sein würden. Und schon im ersten Brief aus Hamburg nährte sie Freuds Eifersucht, indem sie schrieb, dass ihr ehemaliger Verehrer Max der Erste gewesen sei, dem sie von ihrem neuen Glück erzählte.

Die Macht der Triebe

Im nächsten Brief zählt sie ihm, wie zur Rechtfertigung, alle Männer auf, die ihr nahestehen, und kommentiert: „Das kann alles wunderbar gut bestehen neben der Liebe zu Dir, mein Einziger, das beeinträchtigt nichts, das könnte mir auch alles nicht die fehlende Liebe von Dir ersetzen, konnte mir alles nicht ein so volles ganzes Glück geben, wie ich’s jetzt empfinde, aber es ist mir lieb und teuer, und ich weiß bestimmt, Du störst mir das nicht, wirst mir’s niemals stören.“

Freud würde ihr gerne glauben - aber wenn das Unbewusste, das Triebhafte nach seinem Recht verlangt, gehen die besten Vorsätze flöten und dem Über-Ich werden die Augen verbunden - das weiß Freud von Berufs wegen (auch wenn all diese Theorien erst später folgen sollten). Er macht ihr zwischen den Zeilen Vorwürfe und zeigt sich nicht erfreut: „Halte mich nicht für argwöhnisch, mich quält nur der Gedanke, daß Du abwesend bist und ich mich Dir nicht verständlich machen kann, und die Neigung, die Verhältnisse für stärker zu halten als den Willen der Menschen, die ich aus meinem Bildungsgange erworben habe.“

„Marthas Wort, ihr Blick, ihr Kuß“

Dann streicht er den ganzen Brief durch und schreibt einen neuen, schickt den noch leserlichen, durchgestrichenen Text aber mit - vorgeblich, um ihr seine Liebe zu zeigen, indem er auch seine Schwäche mit ihr teilt. Er schilt sich selbst für seine Eifersucht: „Gibt es eine größere Sicherheit für uns arme Menschenkinder als Marthas Wort, ihr Blick, ihr Kuß?“

So geht es das ganze erste Jahr dahin - Komplimente, Tratsch, Eifersucht. Ein Jahr später schreibt Bernays relativ unverblümt, dass sie des Wartens und dieses Hin-und-Hers müde sei: „Wenn ich mir manchmal denke, soll das nun noch zwei oder drei Jahre so fortgehen und unaufhörlich, nein, wir wollen lieber nicht denken, nicht wahr, das ist wohl Kleinmut, wirklicher Kleinmut, aber ich geb mich ja nicht für einen Helden aus, einen Helden an Überwindung und Zähigkeit.“ Für Freud müssen solche Worte Tiefschläge gewesen sein, die ihm am Bestand der Verlobung zweifeln ließen.

„Bleib gut und stark“

Freud antwortet: „(...) die Zeit predigt, das Geheimnis des Erfolgs ist Warten, und Hamlet sagt: In Bereitschaft sein ist alles (...).“ und : „Bleib gut und stark, mein herziges Mädchen.“ Der letzte Appell hatte wohl nicht nur mit ihrer Gesundheit zu tun, um die Freud besorgt war. Martha Bernays blieb stark - in jeder Hinsicht. 1886 folgte die Hochzeit. Ob das Freuds Charme gedankt ist, mit dem er in den Briefen seine Suderei, Überheblichkeit und Eifersucht austarierte, sei dahingestellt.

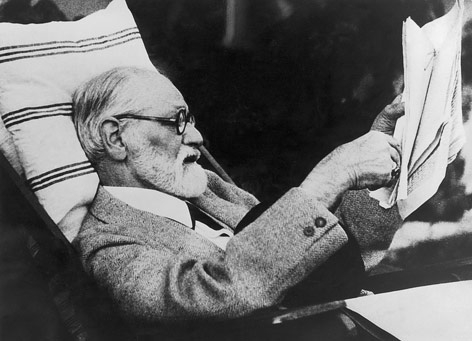

APA/Sigmund Freud Privatstiftung

Die Ehe der Freuds hielt bis zum Tod.

Romantik, Kitsch und Gefühl

Der Weg zur Veröffentlichung der Briefe jedenfalls war lang und steinig, wie die drei Herausgeber Gerhard Fichtner, Ilse Grubrich-Simitis und Albrecht Hirschmüller in einer umfassenden Einleitung berichten. Freuds Sohn Ernst hatte eine Auswahl der Briefe im Jahr 1960 veröffentlicht. In den gesamten Briefwechsel erhielten nur einzelne Biografen Einblick, allen voran Ernest Jones und Peter Gay. Zuletzt arbeiteten die drei Herausgeber fast zehn Jahre an der endgültigen Fassung, die in Fußnoten sogar auf jede einzelne Durchstreichung im Text hinweist.

Faksimiles der Briefe und Fotos aus der Zeit ihrer Entstehung werden im Buch gezeigt und, wo auch immer es zu rekonstruieren war, werden auch Liebeszeichen erwähnt, die mit den Schreiben versendet worden waren, wie etwa gepresste Blumen. Was solche Gaben betrifft, ließ sich der spätere Analytiker nicht lumpen. Freud war vielleicht der rationalste Mensch, der sich denken lässt. Aber in diesem Fall hat ihm seine Ratio offenbar klargemacht, dass ohne Romantik, Kitsch und Gefühl gar nichts läuft in der Liebe.

Simon Hadler, ORF.at

Link: