Luzifers Feuer lodert

32 Jahre lang hat Gerhard Roth an seinen zwei Romanzyklen gearbeitet. Nun führt er sie im überbordenden Abschlusswerk „Orkus“ zusammen. In dem 668-Seiten-Buch tritt der Autor gleichberechtigt mit seinen Protagonisten früherer Romane auf, von denen ihn manche seit mehr als 30 Jahren durchs Leben begleiten. „Orkus“ ist ein Selbstporträt, eine Autobiografie des Geistes.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Jenner, Sonnenberg und Lindner bewegten sich wie Roth selbst stets in einem Königreich des verdrängten Unbewussten, des Wahns und des Todes. Im Interview mit ORF.at (hier im Volltext) erklärt der 68-Jährige, wieso er an die Liebe genauso wenig glaubt wie an den Menschen, das Paradies auf Erden aber dennoch für möglich hält.

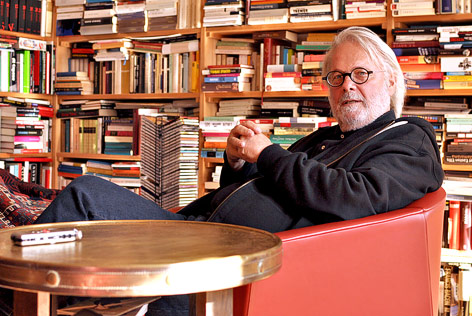

Roth, so viel vorweg, lebt in einer Welt der Literatur, in einem Ausmaß, das selbst für Schriftsteller ungewöhnlich ist. Umgeben von Tausenden von Büchern, historischen Ausgaben genauso wie einem Querschnitt der relevanten Neuerscheinungen der letzten Jahre, erzählt er, wie seine erdachten Romanfiguren für ihn ein Teil des sozialen Umfeldes wurden.

Zwiegespräch mit Romanfiguren

Er wusste, welches Gewand sie trugen, obwohl das in den Büchern nicht vorkommt. Er sprach im Geiste mit ihnen im Sinne von: „Na, jetzt kommst Du wieder einmal vor.“ Jenner, der schmierige Rechtsanwalt und Mörder, begleitet ihn seit 32 Jahren, seit er den Zyklus „Die Archive des Schweigens“ begonnen hat. 32 Jahre - in einem solchen Zeitraum baut sich unweigerlich eine Beziehung auf.

ORF.at/Simon Hadler

Gerhard Roth in seiner Bibliothek

Die „Archive“ sollten eigentlich aus zwei Bänden bestehen. Es wurden sieben daraus. Danach folgte „Orkus“ (der Zyklus heißt genauso wie sein letzter Band) mit acht Büchern, hier wusste er bereits, auf was er sich einlassen würde. Die Zyklen bestehen aus Romanen (mit Krimi-Elementen), in denen die Protagonisten Wiedergänger sind, aber auch aus Fotobänden und Sammlungen essayistischer Betrachtungen. Literatur, Kino, Fotografie und Kunst spielen die Hauptrolle neben Österreich, dem Land des Verdrängens und Vergessens seiner Nazi-Schuld. Zwei der Bände von „Orkus“ sind autobiografisch.

Lieber vor dem Müllplatz als hinter dem Nintendo

Im „Alphabet der Zeit“, einem monumentalen Werk über die Nachkriegszeit, erzählte Roth von seiner Kindheit. Die Eltern spielten ihre Nazi-Vergangenheit herunter. Mit seinem Vater ging er Hamstern aufs Land. Herumgetollt wurde auf der Straße oder auf dem regulären Müllabladeplatz der Stadt Graz, der sich gegenüber des Hauses der Familie befand.

Als Vertrauenspersonen fungierten die Großeltern, sie waren großartige Erzähler, besonders seine Großmutter väterlicherseits, die ihn auch als Erste zum Schreiben animierte. Roth sagt, so hart seine Kindheit in mancherlei Hinsicht war, es war immer noch besser, als vor dem Nintendo zu vegetieren und schon im Kindergarten mit Pädagogik gleichgeschaltet zu werden.

Ohne Fließwasser und Telefon

Das Erwachsenenleben lässt Roth nun in „Orkus“ noch einmal an sich vorüberziehen, allerdings klammert er sein Privatleben weitgehend aus. Lediglich die Eckpfeiler werden erwähnt. Schon im Alter von 21 hatte der angehende Schriftsteller zwei Kinder (ein drittes folgte) und war verheiratet. Zehn Jahre lang arbeitete er am Grazer Rechenzentrum vor einem Riesencomputer, um die Familie durchzubringen. Dann folgte eine mühsame Scheidung, Roth spricht von „Strindbergschen Momenten“ (was nach Dramatik klingt).

Mit seiner späteren zweiten Frau zog Roth auf einen Bauernhof ohne Fließwasser und Telefon - „als wollte ich dafür büßen, einen neuen Anfang zu wagen“, wie er schreibt. Die Buße war zugleich ein beruflicher wie privater Befreiungsschlag. Fortan stand das Schreiben im Mittelpunkt des Lebens, aber anders, als Roth das geplant hatte, nicht als einsame Kontemplationsübung auf dem Hof.

Das Landleben, sagt Roth, war zu spannend, er wurde zum Chronisten des Alltags, er sammelte Gespräche, die er in seine Arbeit einfließen ließ, und die Landbevölkerung bot Blaupausen für seine Romane.

"... als liege mein gesamtes Leben erst vor mir"

Nach acht Jahren zog Roth nach Wien, wobei er bis heute einen Teil des Jahres auf dem Bauernhof verbringt. In „Orkus“ zieht er ein persönliches Fazit: „Meine sogenannten Fehler haben mein Leben entschiedener verändert als meine guten Eigenschaften. Sie haben mich hineingeführt in den Mittelpunkt der Existenz und wieder herausgeschleudert an die Peripherie, wo ich mich immer noch in dem Wechselspiel von Verrücktheit und Normalität, Einbildung und Sachlichkeit, Wahrheit und Lüge übe, als liege mein gesamtes Leben erst vor mir.“

Düstere Männerwelt

Diesem Wechselspiel gibt sich Roth in seinem Opus magnum „Orkus“ ganz hin. Es ist eine düstere Männerwelt, aus der er berichtet. Auf der Anklagebank sitzt die ganze Menschheit. Er selbst vertritt als Anwalt eine Klägergemeinschaft. Der gehören an: Franz Kafka, Thomas Bernhard, Herman Melville und vor allem Dante Alighieri mit seinem zu Wort gewordenem höllischen Delirium; von den Regisseuren Andrei Tarkowski, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini (besonders „Salo oder die 120 Tage von Sodom“), Stanley Kubrick, Alain Resnais, Luchino Visconti, David Lynch. Von den Künstlern die Klassiker, von der Sixtinischen Kapelle bis zu Günter Brus.

Man könnte das Buch als Roman bezeichnen, in dem Roth selbst eine von vielen Figuren ist. Den roten Faden gibt sein Leben vor, der zweite wichtige Handlungsstrang geht der Frage nach, ob Jenner tatsächlich ein Massenmörder ist, der seinen einzigen Zeugen Lindner in ein Heim für geistig behinderte Menschen abschiebt - und ihm gleichzeitig vorspielt, sein bester Freund zu sein. Der Wahn ist allgegenwärtig. Auch Sonnenberg, der Untersuchungsrichter, verfällt ihm zusehends. Lindner ist ohnehin sein Opfer.

Das Paradies auf Erden

"... meine Neugier wird gerade durch das Verbotene, Unterdrückte, Verschwiegene angeregt", schreibt Roth. Der Hass, sagt er, ist eine Naturleistung, er ist allgegenwärtig. Die Liebe ist eine Kulturleistung, sie muss man sich erarbeiten - immer wieder aufs Neue, sie ist eine Seltenheit. Das Höllenfeuer hingegen lodert allerorten, mit der gesamten Menschheit als unermüdlichem Heizer. Wo bleibt da das Paradies?

An ein Leben nach dem Tod glaubt Roth nicht - wohl aber an das Paradies auf Erden. Er findet es im Alltag, der vom Biedermeier verhunzt und unmöglich gemacht wurde und seither zu Unrecht diskreditiert ist; ein Alltag, in dem Liebe nicht immer heißen muss, einen Partner fürs Leben besitzen zu wollen, sondern wo sich Liebe in Gesten gegenüber dem Nächsten äußern kann. So wie die Christen das einst gefordert haben, so wie es viele von ihnen schon längst nicht mehr leben, falls sie es je gelebt haben.

ORF.at/Simon Hadler

Roth; im Hintergrund „Kindlers Literatur Lexikon“

Die Rückkehr der Normalität

Roth fordert eine Rückkehr der Realität in den Alltag. Man solle Alte und Behinderte nicht mehr in Heime abschieben und den Tod wieder zu einem Teil des Lebens machen, mit seinen verloren gegangenen Ritualen. Dadurch würde Empathie in den Alltag zurückkehren, die erst ein echtes Zusammensein möglich macht.

Über „das Zusammensitzen mit Dir“ schwelgt Roth; über schöne Momente. Näher werden wir dem Paradies auf Erden nicht mehr kommen. Der Hölle und dem Hass hält Roth, der Zeit seines Lebens dagegen auftrat, den Wahn aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verbannen, der Zeitlebens ein Propagandist des Außenseitertums und des Auflehnens gegen die vermeintlich Normalen war, seine eigene Version von Normalität entgegen.

Gescheiterte Fluchtversuche

Alle anderen Fluchtversuche sind gescheitert, vielleicht seine persönlichen, darüber äußert er sich nicht (Roth will nicht zuletzt seine Umgebung schützen - er deutet ein wildes Leben bis zum 30. Geburtstag an), auf jeden Fall aber, das ist seine feste Überzeugung, die Fluchtversuche, die unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in den letzten Jahrhunderten hervorgebracht hat. Das beginnt bei der erträumten und zusammengelogenen Vision eines perfekten Lebens in der Südsee und geht bis zu den Drogenexzessen der jüngeren Zeit.

Buchhinweise

Gerhard Roth: Orkus. Reise zu den Toten. S. Fischer, 668 Seiten, 25,70 Euro.

Jürgen Hosemann (Hrsg.): Die Zeit, das Schweigen und die Toten. Zum Werk von Gerhard Roth. Fischer, 319 Seiten, 10,30 Euro.

Die Menschen sind schlecht, davon ist Roth überzeugt. Sie haben die Südsee zerstört und sind drauf und dran, auch den Rest der Welt zu erledigen mit ihrem „radioaktiven“ Finanzsystem, der Umweltzerstörung und der Gleichmacherei durch ausufernden Medienkonsum. Für die Fehler der Vergangenheit interessiert sich sowieso niemand. Die Liebe? Eine Chimäre. Freundschaften mit Künstlern? „Eine Schlangengrube“ - aber nicht immer. Auf Zeit waren schöne Beziehungen zu Gleichgesinnten möglich.

Spiel, Suff, Glück

Mit Wolfgang Bauer teilte Roth seine Leidenschaft für einen guten Tropfen, der eine maßlos, der andere mit der Zeit in Maßen, gemeinsam zog man in Graz um die Häuser. Im Interview erzählt der Autor eine schöne Geschichte, wie er gemeinsam mit Bauer in Las Vegas war, wo der sich um Kopf und Kragen soff und spielte und dabei glücklich war, einer der wenigen Momente, in denen Roth aus seinen Referenzsystemen der Kulturgeschichte heraustritt. Die wahren Abenteuer spielen sich eben nicht nur im Kopf ab.

Höllische Messe

Aber was ist schon real, was Fiktion? „Vielleicht bin ich selbst nur eine der Menschenfiguren, die ich dem Leben abgeschaut und für meine Zwecke verändert habe oder sogar eine unausgegorene Erfindung, die noch immer darauf wartet, niedergeschrieben zu werden und endlich eine Rolle zu spielen“, schreibt Roth in „Orkus“.

Wer aber denkt, Roth lamentiere sinnlos herum, dem sei zweierlei entgegengehalten. Seit Bernhard ist die künstlerische Produktivkraft der Suderei erwiesen. Und: Gerhard Roths Schreibe hat Eier - der Ausdruck trifft in doppelter Hinsicht zu, weil man ihm einen gewissen Hang zum Patriarchalen nicht absprechen kann. Die Literatur ersetzt ihm die Religion, sagt er; was für eine höllische Messe.

Simon Hadler, ORF.at

Link: