Man muss über das Wetter reden

Die UNO funktioniert. Alle Länder ziehen an einem Strang und arbeiten zusammen. Kein Veto zerstört das Projekt, keine Wirtschaftsinteressen stehen der internationalen Kooperation im Weg. Utopie? Realität. Eine Künstlerin zeigt, wo die Vereinten Nationen (UNO) tatsächlich als Einheit funktionieren: bei der gemeinsamen Wetterprognose.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die in New York lebende, österreichische Künstlerin Nin Brudermann hat einen langen Atem. Acht Jahre lang verfolgte sie ihr Projekt „Twelve O’Clock in London“, das ab Sonntag in der Kunsthalle Krems gezeigt wird. Es grenzt an Größenwahn, was sie sich aufgebürdet hat: sämtliche Wetterstationen der World Meteorological Organization (WMO), einer Sonderorganisation der UNO, in 192 Staaten zu überreden, etwas zu ihrem Kunstwerk beizutragen.

ORF.at/Kaja Stepien

Nin Brudermann mit ihrem Projekt

Brudermann ist fasziniert von Nischenrealitäten, die sich fernab der Öffentlichkeit manifestieren. Zweimal täglich vollzieht sich weltweit ein Ritual, das so einer Realität entstammt. Meteorologen lassen zur exakt selben Zeit Wetterballone mit Messutensilien in die Stratosphäre steigen. Brudermann forderte die Wissenschaftler auf, von diesem Ritual ein Video an sie zu senden. Manche machten voller Begeisterung mit. Anderen musste sie ewig nachlaufen. Ein Teil des Kunstwerks ist ein Haufen an CD-Roms mit E-Mail-Verkehr und ausgedruckter Korrespondenz von acht Jahren.

ORF.at/Kaja Stepien

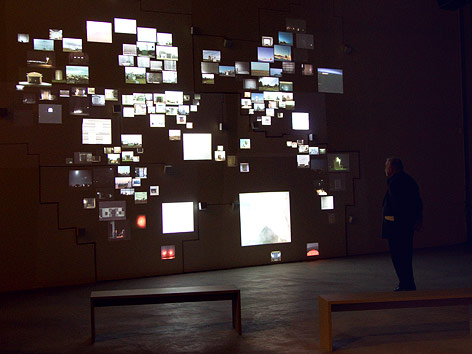

Die Videoinstallation „Twelve o’clock in London“

Mit den eingesendeten Videos gab sich Brudermann nicht zufrieden und zog zusätzlich mit eigenen Ballons los, die mit Kameras bestückt waren. Sie reiste auf entlegene Inseln und sogar zur Antarktis. Auf einer beeindruckenden Weltkarte verzeichnete sie ihre Reisen und die Kommunikation mit den Wetterstationen. Im Vordergrund steht in Krems aber die Videoinstallation, innerhalb derer die einzelnen Beiträge gezeigt werden.

Das ganze Kunstwerk ist von solcher Kraft und Schönheit und gleichzeitig so seltsam und aus der Zeit gefallen, dass dem Besucher vor Staunen der Mund offenstehen bleibt. Dämpfend wirken die beklemmenden Sphärenklänge, die den Sound zur Installation bilden. Die braucht es aber auch, damit kein Verdacht der naiven Weltverbrüderungskunst entsteht. Das „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier (die Eurovisionshymne) wäre zu dick aufgetragen gewesen, das hätte der subtile Kommentar zum Weltgeschehen nicht vertragen.

Simon Hadler, ORF.at

Link: