Gedenken und Nachnutzung

Es war der Ort, an dem einst die Alliierten über die noch lebenden und gefassten Nazi-Verantwortlichen zu Gericht gesessen sind. Mit Ausnahme einiger Wandtafeln erinnert wenig im Nürnberger Justizpalast daran, dass hier vor 65 Jahren, am 20. November 1945, der erste der Nürnberger Prozesse stattfand, der auch große Auswirkungen auf das Völkerrecht hatte. Fortan sollte es nicht mehr möglich sein, sich bei Straftaten, die gegen das Völkerrecht verstießen, auf nationales Recht zu berufen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wenn am Wochenende der deutsche Außenminister Guido Westerwelle und sein russischer Kollege Sergej Lawrow das Memorium Museum im Nürnberger Justizpalast eröffnen, dann darf man sich über ein Museum freuen, in dem auch Originale aus dem Prozess zu sehen sind. Der Saal 600, in dem gegen Reichsmarschall Hermann Göring, Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß und andere führende Nationalsozialisten verhandelt wurde, ist allerdings nur unter Auflagen Teil der Dokumentationsausstellung.

APA/EPA/Daniel Karmann

Der (zurückgebaute) Saal 600 im Nürnberger Justizpalast

Saal 600 wird weiter verwendet

Der Grund: Der geräumige Gerichtssaal wird heute noch für Verhandlungen verwendet. So darf man den Saal an verhandlungsfreien Tagen betreten, an Tagen mit Verhandlungen schaut man über vier Sichtluken von dem nun erschlossenen Dachgeschoß nach unten. Die Alliierten griffen auf den Nürnberger Justizpalast für den Prozess gegen die Nazi-Größen zurück, weil das Gebäude unzerstört blieb und ein an das Gericht angeschlossenes Gefängnis hatte.

Schriftsteller sehen den Prozess

Für die Zeitschrift „Life“ notierte der US-Schriftsteller John Dos Passos zum Prozessauftakt: „Der Saal ist warm, luxuriös, er glänzt in seidigem Licht.“

Sein deutscher Kollege Erich Kästner hielt fest: „Nur Menschen mit Spezialausweisen dürfen passieren. Im Erdgeschoss ist scharfe Kontrolle. Im ersten Stock ist scharfe Kontrolle. Endlich stehe ich im Saal.“

4,5 Mio. Euro hat man für das 750 Quadratmeter großes Dokumentationszentrum ausgegeben. Geld, den Saal 600 ganz freizubekommen, war nicht vorhanden. Man hätte einen zusätzlichen Trakt bauen müssen, was bei historischen Gebäuden mitunter ein schwierigeres Unterfangen darstellt. Dennoch wäre eine Dauergedenkstätte Saal 600, gerade hinsichtlich der Bedeutung der Nürnberger Prozesse für das Völkerrecht und die spätere Schaffung von Institutionen wie dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, mehr als wünschenswert (und wohl auch vom Interesse her begründet).

Reuters

Der 20. November markiert den Auftakt der Nürnberger Prozesse. Erste Reihe, ganz links: Hermann Göring.

Nürnberg und die Topographie des „Dritten Reiches“

Die Stadt Nürnberg verweist freilich darauf, wie viel man in den letzten Jahren in der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus unternommen habe, etwa mit dem vom österreichischen Architekten Günther Domenig entworfenen Dokumentationszentrum im Westflügel der „Kongresshalle“ auf dem Gelände von Dutzendteich (eröffnet 2001).

Saniert wird im Moment auch das Gelände der ehemaligen Reichsparteitage. In der „Zeppelintribüne“ befindet sich eine historische Gedenkstätte mit umfangreichen Dokumentationen. Dass in den Wochen vor Weihnachten hier durch den Massenandrang zum Nürnberger Christkindlmarkt Hunderte Reisebusse geparkt sind und in der Mitte des ehemaligen Parteitagsgeländes Trainingsplätze des 1. FC Nürnberg liegen, mag Außenstehende verwundern: auf der einen Seite Erinnerung, auf der anderen recht pragmatische Nachnutzung freier Flächen.

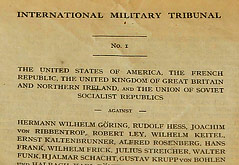

AP/Markus Schreiber

Ausschnitt aus der Anklageschrift

Drei Etappen durch die Schau

Das Memorium Museum präsentiert sich dem Besucher in dunklen Farben. Offenbar spiegelt sich das Schlagwort von der „dunklen Geschichte“ gedanklich im Farbleitsystem der Schau wider. In drei Etappen wird man durch die Geschichte der Nürnberger Prozesse geführt und über die Bedeutung der Maßnahme „Frieden durch Recht“ informiert.

Auf dem grau-schwarzen Terrakotta-Boden findet sich ein Grundriss des früheren Gerichtssaals, der danach zurückgebaut worden war. Drei kleinere Ausstellungen gehen auf die Nachfolgeprozesse ein und skizzieren den Weg bis zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

„Setzen auf die Macht des Wortes“

„Wir setzen auf die Macht des Wortes“, sagte der Leiter der Museen der Stadt Nürnberg, Matthias Henkel, bei einem Rundgang durch die halb fertige „Dokumentationsausstellung“. Wer das Museum besuche, der müsse bereit sein, Dokumente zu lesen. Ein Audioführer helfe allerdings bei der Bewältigung der Informationsflut.

Einzige Ausstellungsstücke sind zwei noch erhaltene Anklagebänke. „Die haben seinerzeit US-Ingenieure extra für den Prozess entworfen. Die Lehnen sind dabei so gestaltet, dass die Angeklagten ja nicht zu bequem sitzen“, so der Nürnberger Museumschef. Filme aus der Zeit und historische Tonaufnahmen sollen dem Besucher Verstehenszugänge eröffnen und den Horizont von 1945 erschließen.

AP

Der Nürnberger Justizpalast 1945

Ob man den Saal 600 an Verhandlungstagen sehen kann, entscheidet jeder verhandlungsführende Richter selbst.

Prozesse als Meilenstein

Für Rechtshistoriker markieren die Nürnberger Prozesse einen Meilenstein zu einem internationalen Strafgerichtshof dar. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Staatsführer für die von ihnen befohlenen Verbrechen persönlich zur Verantwortung gezogen. Und sie konnten sich nicht auf den Schutz nationaler Gesetzgebung berufen. Bis zum Zeitpunkt der „Nuremberg Principles“ waren es immer Staaten und Völker, die man nach verlorenen Kriegen in die „Verantwortung“ nahm.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: