Mit Hilfe der „Basis“ ins Rathaus

Bei der Wien-Wahl treten neben den Spitzenkandidaten noch eine lange Reihe weiterer Kandidaten an. Nur ein Bruchteil von ihnen hat die Möglichkeit, über ein Direktmandat ins Rathaus einzuziehen - die meisten sind auf Vorzugsstimmen angewiesen. Das System ist zwar nicht einfach zu durchblicken - doch wer taktisch klug wählt, kann seinen Favoriten bis ins Rathaus bringen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

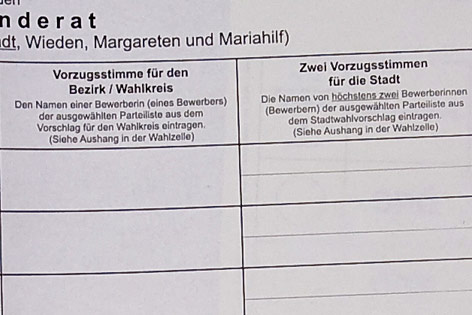

Die Wähler in Wien können über die Vergabe von insgesamt vier Vorzugsstimmen (drei auf Gemeindeebene, eine auf Bezirksebene) ihre persönliche Vorliebe für den einen oder anderen Stadtpolitiker kundtun. Für einen möglichen Einzug ins Rathaus relevant sind hier vor allem die auf dem Stimmzettel für den Gemeinderat angeführten Personen. Und hier hat der Wähler gleich drei Möglichkeiten, seinen Kandidatenwunsch kundzutun: Eine für den Bezirk/Wahlkreis und zwei für die Stadt. So weit, so gut. Doch welche Wahltaktik bringt dem jeweiligen Wunschkandidaten am meisten?

ORF.at/Roland Winkler

Die zwei Vorzugsstimmen für die Stadt sind wahltaktisch wichtiger.

Hohe Hürde auf Wahlkreisebene

18 Wahlkreise

In Wien gibt es 18 Wahlkreise, da die Bezirke 1, 4, 5, 6 zum Wahlkreis „Zentrum“ und 7, 8, 9 zum Wahlkreis „Innen-West“ zusammengefasst sind. Die Liste der Kandidaten ist hier online abrufbar Alle Kandidaten für die Wienwahl.

Zuallererst das Wichtigste: Vorzugsstimmen zählen nur, wenn die Kandidaten derselben - nämlich der angekreuzten - Partei angehören. Dabei ist es nicht notwendig, auf Wahlkreis- und Stadtebene dieselbe Person zu nennen. Tritt der gewünschte Favorit aber sowohl im eigenen Wahlkreis als auch stadtweit an, kann er oder sie auch in beiden Spalten genannt werden.

Alle Vorzugsstimmen sind wichtig, da sie ein guter Indikator dafür sind, wie der jeweilige Politiker bei seinen Wählern ankommt. Eine Vorreihung zu schaffen, ist aber auf Wahlkreisebene besonders schwierig, da einerseits die Partei in dem jeweiligen Bezirk ein Grundmandat erreichen und zudem der Kandidat die jeweilige „Wahlzahl“ im Bezirk schaffen muss.

Am besten verdeutlicht das ein Rechenbeispiel anhand des Bezirks Währing. Dort werden drei Mandate vergeben. Gäben zum Beispiel 21.000 Wähler gültige Stimmen ab, würde die Wahlzahl 5.200 betragen (21.000/(3+ „Faktor 1“). Um direkt in den Gemeinderat einzuziehen, brauchte ein Kandidat damit 5.200 Vorzugsstimmen - eine fast unerreichbare Hürde bei sieben Parteien und 52 antretenden Kandidaten.

Insgesamt 1.354 Kandidaten stellen sich zur Wahl

Wichtiger sind hier schon die zwei stadtweit zu vergebenden Vorzugsstimmen. Auch hier ist die Liste der Bewerber lang: SPÖ, ÖVP und FPÖ stellen je 300 Kandidaten, die Grünen treten mit 285 Kandidaten an, KPÖ und BZÖ haben 85 bzw. 84 Namen auf der Liste. Doch ein direkter Einzug in den Gemeinderat ist in Anbetracht der niedrigeren Wahlzahl weit realistischer: Selbst wenn wirklich alle 1,14 Millionen wahlberechtigten Wiener gültig wählen gehen, braucht ein Kandidat für den Einzug ins Rathaus „nur“ rund 11.440 Stimmen.

Dass es dennoch nicht einfach wird, zeigt ein Blick auf die Wahlergebnisse 2005. Damals erreichte nur SPÖ-Spitzenkandidat und Bürgermeister Michael Häupl mit 11.168 Namensnennungen die damals notwendige Wahlzahl. Heinz-Christian Strache von der FPÖ hätte mit seinen 6.086 Vorzugsstimmen einen Direkteinzug nicht geschafft. Die meisten Vorzugsstimmen aller Nicht-Spitzenkandidaten erreichte damals übrigens der Grüne Christoph Chorherr mit immerhin 3.415 Vorzugsstimmen.

Der umstrittene „Faktor eins“

Und mit noch einer Besonderheit wartet die Wiener Gemeindewahlordnung auf, die selbst ausgefuchsten Wahltaktikern im letzten Moment noch einen Strich durch die Rechnung machen kann: Wie schon im oberen Rechenbeispiel erwähnt, kommt in Wien bei der Berechnung der notwendigen Stimmen für ein Grundmandat der „Faktor Eins“ zum Tragen - zu jedem Mandat wird die Zahl Eins addiert.

Für Währing (siehe auch Rechenbeispiel) bedeutet das, dass auch wenn nur drei Mandate vergeben werden, die Wahlzahl mit vier berechnet wird. Damit wären bei 21.000 Wählern statt 7.000 Stimmen nur 5.200 notwendig. Das bedeutet aber auch, dass aus wahlarithmetischen Gründen sich nie alle Mandate in den Wahlkreisen unter den Parteien verteilen lassen. Damit bleibt meist eine gewisse Anzahl an Restmandaten übrig, die wieder über komplexe Rechenmodelle laut Reststimmen der Parteien vergeben werden.

Bevorzugung größerer Parteien

Dieser Faktor Eins führt aber auch dazu, dass Parteien, die bereits viele Mandate erhalten haben, leichter auch die Restmandate bekommen. Kleinere Parteien müssen damit um „teurere“ Restmandate kämpfen, kritisiert unter anderem der Grüne Chorherr in seinem Webblog. Das bedeutet weiterführend auch, dass Kandidaten größerer Parteien mehr Chancen haben, auch mit hinteren Listenplätzen noch ein Mandat zu bekommen. Bewerber kleinerer Parteien müssen besonders hart um Vorzugsstimmen kämpfen, um eines der wenigen Mandate zu ergattern.

Links: