Brot aus Omas zermahlenen Möbeln

Das Künstlerduo Lörinc Borsos mag die Demokratie lieber geschüttelt als gerührt: Die beiden Ungarn haben das Parlamentsgebäude ihrer Heimat fein säuberlich als Modell aus Schamott nachgebaut. Jetzt ist es noch als der neogotische Prachtbau und das bekannte Wahrzeichen Budapests zu erkennen. Bald wird es allerdings in Trümmern liegen. Denn Lörinc Borsos haben das Modell auf einer Rüttelplatte montiert, die im Lauf der Ausstellung für stetes Vibrieren sorgen wird.

Wiener Festwochen/Benoit Bollon

Das Künstlerduo Lörinc Borsos visualisiert den steten Zerfall der Demokratie

Das Gebäude wird sich mit der Zeit auflösen. Je nach Vibrationsstufe rieselt oder bröckelt das System vor sich hin - und jeder kann dabei zusehen. „Immovable Land“ nennt das Duo seinen Ausstellungbeitrag. Erst wenn das Gebäude vollkommen in Schutt liegt, sei die Arbeit beendet, sagt Wolfgang Schlag im Gespräch mit ORF.at. Gemeinsam mit Edit Andras, Birgit Lurz und Ilona Nemeth hat er die Ausstellung kuratiert - und das sehr umfassend: 49 Künstler zeigen in knapp 40 Räumen auf drei Ebenen ihre Beiträge.

Gastfreundschaft begreifen

Mit „Universal Hospitality“ knüpft das Kuratoren-Team an die Ausstellung „Private Nationalism“ an, die in den vergangenen zwei Jahren durch Osteuropa und Deutschland tourte. „Die Schau hat sich mit rechtspopulistischen und nationalistischen Phänomenen aus künstlerischer Sicht beschäftigt. Wir haben diesen Ansatz zu einem größeren Konzept weiterentwickelt“, erklärt Schlag.

„Universal Hospitality“ wolle die Hintergründe zum nicht nur in Osteuropa stärker werdenden Nationalismus ausleuchten und dabei auch die Frage stellen, in welcher Verbindung diese Phänomene mit der Flüchtlingssituation stehen, so Schlag. Das habe unweigerlich zur Frage nach dem Begriff der Gastfreundschaft geführt, wie ihn auch Immanuel Kant in Form seiner „Hospitalität“ thematisierte. Die Annäherung findet aber von vielen Seiten statt.

Haus des transnationalen Denkens

Dafür sorgt allein schon der Austragungsort: Die Alte Post in der Dominikanerbastei in der Wiener Innenstadt war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Schauplatz einer Kommunikationsrevolution. Mit dem Briefverkehr wurde es allen Schichten möglich über weite Distanzen zu kommunizieren, was einst ein Privileg des Adels darstellte.

„Die Post bedeutete im 19. Jahrhundert auch ein schönes neues Modell für das Versenden von Ideen, Theorien und philosophischen Konzepten. Das war sehr fortschrittlich und transnational angelegt“, beschreibt Schlag die mit der Ausstellung geistesverwandte, einstige Widmung des Gebäudes, das - noch bevor die Post einzog - als Kloster genutzt wurde.

Waffenexporte als Wandgemälde

Sakrale Anblicke in einem vollkommen anderen Zusammenhang bietet der Ausstellungsbeitrag der ukrainischen Künstlergruppe R.E.P. Group. Sie hat entlang einer Raumflucht im ersten Stock vier Kirchen nachgebaut, deren goldene Kuppeln auf die Ukraine verweisen. Dort wird das Prinzip von mobilen Kirchen benutzt, um Territorien abzusichern und Geld zu lukrieren, das in der Folge meist veruntreut wird.

Wiener Festwochen/Benoit Bollon

Naprushkinas Wandgemälde lässt tief in den Alltag von Flüchtlingen blicken

In den nachgebauten vier Kirchen sind Statements von Leitern staatlicher ukrainischer Kunstinstitutionen zu hören, die von einem eigenwilligen Staats- und Amtsverständnis zeugen. Ein Verständnis, das Kunsteinrichtungen regelmäßig ideologisch in Beschlag nimmt und große Heimattreue dort beschwört, wo diese eigentlich kritisch reflektiert werden sollte.

Die in Berlin lebende weißrussische Künstlerin Marina Naprushkina hat sich von ihrer Arbeit mit Flüchtlingen inspirieren lassen. Naprushkina spiegelt die Entwicklung Europas der letzten Jahrzehnte in einem monumentalen Wandgemälde, das viele Widersprüche bis hin zu deutschen Waffenexporten nach Saudi-Arabien aufzeigt. Zugleich lässt es tief in den Alltag von Flüchtlingen blicken. Bei ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin hat Naprushkina dokumentiert, wie schlampig Übersetzungen bei Behörden und Gerichten oft angefertigt werden. Oft ergeben die Aussagen von Flüchtlingen in der Übersetzung einen völlig anderen Sinn. Naprushkina hat solche Protokolle korrekt übersetzen lassen und macht sie in ihrem Beitrag öffentlich.

Warteraum der vagen Hoffnung

Ein Drittel der Ausstellung bilden Auftragsarbeiten. Die Wiener Künstlerin Lisl Ponger hat für „Universal Hospitality“ einen Raum eingerichtet, der nicht verrät ob er Warteraum, Passamt oder Zollstation ist. Auf dem Schreibtisch liegen mehrere Pässe, ein ungelöstes Puzzle und ein großer Stempel der in dicken Lettern das Wort VIELLEICHT trägt.

Hinweis:

Die Ausstellung „Universal Hospitality“ ist in der Alten Post von 25. Mai bis 19. Juni täglich von 11 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen. Feierliche Eröffnung: 24. Mai, 19 Uhr

An der Wand hängen von verschiedenen Künstlern entworfene Briefmarkenserien. Sie nutzten eine Aktion der Post, die individuelle Briefmarken für Hochzeiten, Taufen und ähnliche Anlässe anbietet. Die Serien in der Alten Post zeigen allerdings syrische Flüchtlingskinder, die sich aus Trümmern Schritt für Schritt ein Wohnzimmer bauen oder beschäftigen sich mit der Afrika-Konferenz in Berlin – ein weiterer Querverweis auf die einstige Nutzung des Gebäudes.

Festwochen / Lisl Ponger

Lisl Ponger thematisiert die stete Ungewissheit Flüchtender

Das Projekt „Universal Hospitality“ geht übrigens über die Ausstellung hinaus: Das „Universal Hospitality Open Forum“ diskutiert vom 3. bis zum 5. Juni im Angewandte Innovation Laboratory am Franz-Josefs-Kai unter Einbindung von NGOs, zahlreicher Künstler sowie Sozialprojekten aus vielen Städten Europas von Berlin über Zürich bis nach Budapest Strategien, um einen Umgang mit der herrschenden gesellschaftlichen Dynamik zu finden.

Omas Krisenrezept - Brot aus Sägemehl

Die vielfältigen künstlerischen Positionen der Ausstellung sprechen Bände über das komplexe Zusammenwirken in Europa, das nach wie vor tief von historischen Ereignissen geprägt ist. Anca Benera und Arnold Estefan thematisieren die Flucht von Estefans Großeltern anlässlich des rumänischen Staatsstreichs des Jahres 1944. Als symbolisches Eigentum schafften es damals sechs Stühle, ein Tisch und eine Kredenz mit ins Exil.

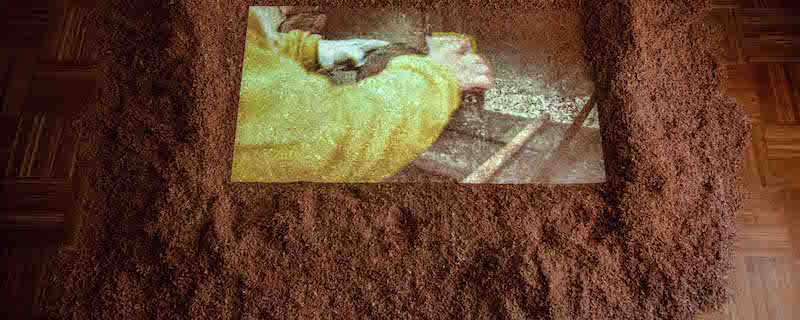

Als Erbschaft in Estefans Eigentum gekommen, arbeitete das Künstlerduo die Vergangenheit auf, indem es die Möbel zu Sägemehl verarbeitete. Die feinen Holzspäne dienen, zu einem Rahmen geformt, nun als Projektionsfläche für ein Video. Darin ist zu sehen wie die Großmutter des Künstlers nach einem Rezept aus dem Ersten Weltkrieg Brot bäckt. Der Teig besteht aus Sägemehl - wie in jenen besonders düstern Zeiten, als selbst Holz als Nahrungsmittel diente.

Friedhof der Namenlosen

Artur Zmijewski hat einen brachialen Zugang gewählt wenn er sich mit Grenzen, Flucht und Identitäten befasst. Sein Thema ist das einst mehrsprachige Breslau, dessen deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde. Zmijewski hat sechs Grabsteine, die er von der Gemeinde Breslau erhalten hat, anonymisiert, indem er alle Namen ausschabte. Die im Erdgeschoß der Alten Post archaisch angeordneten Grabsteine werden von Monitoren flankiert, die den Akt der Anonymisierung durch den Künstler zeigen. So schnell kann Geschichte aus dem kollektiven Bewusstsein gelöscht werden.

Wiener Festwochen/Benoit Bollon

Grabsteine sind das Rohmaterial für den polnischen Künstler Artur Zmijewski

Dieses Löschen, Überschreiben, Vergessen und Verdrängen ist ein Schwerpunkt von „Universal Hospitality“. Allein durch die Anordnung der fast 40 Räume, die sich über drei Ebenen verteilen, macht die Ausstellung spürbar, wie leicht man sich im Irrgarten aktueller Debatten verläuft und dabei die Vergangenheit aus den Augen verliert.

Johannes Luxner, ORF.at

Mehr dazu in oe1.ORF.at

Und Universal Hospitality im Mittagsjournaloe1.ORF.at