Die Überraschungen des Kultursommers

Man soll das Ende des Sommers nicht loben, bevor er nicht auch erreicht ist. In Salzburg überraschte eine leichtfüßige Umsetzung des Golem-Stoffes zur Retro-Revue, als die meisten Kritiker schon ihren Heimweg angetreten hatten. Die spielerische Auseinandersetzung der britischen Regisseurin und Storytellerin Suzanne Andrade und Animationskünstler Paul Barritt mit dem Golem-Stoff war nämlich auch weniger der Schlusspunkt in einem ohnedies überreizten Weltkriegsgedenken.

Salzburger Festspiele / Bernhard Müller

„Golem“ - die späte Überraschung im Schauspielprogramm

Es war vielmehr ein Vorblick auf eine Gegenwartswelt, in der man sich von den selbst geschaffenen technologischen Errungenschaften beherrschen lässt. Vielleicht wäre eine zentralere Positionierung dieser an Brecht, Weill und die Tiger Lillies erinnernden Arbeit genau das gewesen, was Salzburg dringend gebraucht hätte: einen Publikumsmagneten in jener Zielgruppe zu landen, die zu den Festspielen ein eher distanziertes Verhältnis pflegt.

Pereiras späte Erfüllung eines Versprechens

Gut positioniert und zu Recht viel Beachtung fand gleich zu Beginn der heurigen Salzburger Festspiele die Uraufführung der Oper „Charlotte Salomon“ von Marc-Andre Dalbavie, die sowohl inszenatorisch als auch musikalisch überzeugen konnte. Die Oper löste spät, aber doch das etwas überambitionierte Versprechen von Alexander Pereira ein, in Salzburg eben nicht nur das Blockbuster-Opernformat zu bedienen, sondern jedes Jahr eine neue zeitgenössische Oper auf die Festspielbühne zu bringen.

Die schon seit mehreren Jahren und immer wieder verschobene Oper von György Kurtag bleibt weiterhin ein Versprechen, Dalbavies Werk war mehr als ein Ersatz. Luc Bondy machte aus dem trotz Umarbeitung immer noch sperrigen Libretto eine sensible wie zugleich plakative Arbeit über ein Frauenschicksal im 20. Jahrhundert, an dem sich Zeitgeschichte in brutaler Form ablesen lässt.

Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Luc Bondys Inszenierung von Marc-Andre Dalbavies „Charlotte Salomon“ überzeugte sowohl musikalisch als auch szenisch

Dalbavie beeindruckte als Vertreter der Musique spectrale mit einprägsamer, wie aus dem Nichts kommender Klangtektonik das Publikum auch insofern, dass die Oper mit der Hereinnahme der Musiktradition gleichzeitig so etwas wie eine musikhistorische Tour-d’Horizon durch gut 100 Jahre Musikgeschichte wurde.

„Geschichte aus dem Wienerwald“ am Bodensee

Genau diese Reibung mit der Tradition im Bereich zeitgenössischer Oper fand man an einem anderen Ort. In Bregenz. Mit Karl-Heinz Grubers Bearbeitung von Öden von Horvarths „Geschichten aus dem Wienerwald“, die die zweite große Opernuraufführung des Sommers markiert. Eigentlich hat ja Bregenz hier eine Tradition zu verteidigen, hat die zeitgenössische Oper doch ihren festen Platz neben dem großen Opernspektakel auf der Bühne.

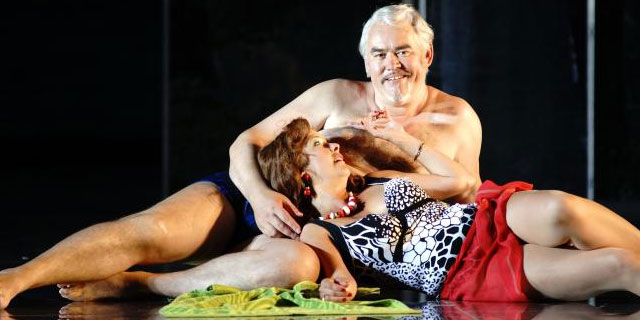

Bregenzer Festspiele/ Karl Forster

„Du wirst meiner Liebe nicht entgeh’n“ - der berühmte Satz aus den „Geschichten aus dem Wienerwald“ in der Opernform

Bei Gruber fand man in Bregenz jedenfalls eine intensive Auseinandersetzung mit der Musiktradition und musikalischen Floskeln. Der Komponist nahm die Vorlage beim Wort und fand vor allem viele musikalische Aufhänger und Anspielungen, um daraus eine Oper der Gegenwart zu weben.

Schauspielvideocollage auf der Perner-Insel

Im Theaterbereich bleibt in Salzburg auch die Uraufführung von Katie Mitchells „Forbidden Zone“ in Erinnerung, die im mitunter bemühten Weltkriegsgedenken ebenfalls versuchte, einer weiblichen Rolle und Perspektive nachzuspüren. Ihr (schon aus früheren Arbeiten bekannter) formaler Zugang, die Schauspielvideoprojektionscollage, wurde vermengt mit der recht pathetischen Erzählweise von der Kritik aber nicht nur positiv aufgenommen.

Salzburger Festspiele / Stephen Cummiskey

Dreharbeiten unten, der daraus resultierende Spielfilm zeitgleich oben: Katie Mitchells „Forbidden Zone“

Beim Young Directors Project (YDP), das heuer mit einigem Lamento und einem Wortgefecht bei der Preisverleihung zu Grabe getragen wurde, waren ebenfalls zwei von vier Produktionen als Uraufführungen programmiert. „36566 Tage“, eine Arbeit der Klassen für Schauspiel, Bühnenbild und Komposition der Kunstuniversität Mozarteum erwies sich als ambitioniertes Projekt, das die Studenten nach aufwendiger Archivrecherche auf die republic-Bühne stellten.

Zum YDP-Abschied ein Preis für „Der Abschied“

Regisseur Nicolas Charaux zeigte in weitaus klassischeren Umsetzung „Der Abschied“, eine Auftragsarbeit der Festspiele an den Schriftsteller Walter Kappacher. Klassisches Sprechtheater, ausschließlich am Text orientiert, konnte Kritik und Publikum nicht restlos überzeugen, wohl aber die YDP-Jury, die den letzten Preis der Nachwuchsschiene an Charaux überreichte - der Abschiedspreis für den „Abschied“ sozusagen.

Die Bühne als Eintritt ins Reale

Überhaupt hätte so manche Uraufführung dieses Sommers, so sie nicht Oper war, das Prädikat Performance oder Revue verdient. Insofern verwundert es nicht, wenn der Tanz via Performance in den klassischen Theaterraum einfällt.

Die Uraufführung von „John“ von Lloyd Newson im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals brachte ja sehr ungeschminkt auf den Punkt, was „physicle theatre“ (so auch der Name der Compagnie DV8 Physical Theatre) meint: eine „straight to the face“ orientierte Konfrontation des Publikums mit einer Lebensgeschichte, in der Missbrauch, Gewalt, Drogen und Gefängnis die Wegmarken in der Biografie sind. Von diesen Grenzgängen würde man auch über das Jahr hinweg mitunter gerne mehr sehen.

Überhaupt spielte der Grenzbereich Bühne/Real Life eine zentrale Rolle in so mancher Uraufführung dieses Sommers. Sowohl „Forbidden Zone“ als auch „John“ machten die Grenzen des künstlerischen Raums flüssig. „John“ etwa basiert auf den Auswertungen von 50 Interviews mit Männern über Liebe und Sexualität. Die Bühne, sie soll Ort für eine kondensierte Form des Realen sein, könnte man daraus schlussfolgern.

Wie viel Neues darf man 2015 erwarten?

Ob die Entdeckungsreise, die der heurige Kultursommer ermöglichte, in der Form weitergehen wird? Das Ende der Saison markiert auch einen Umbruch durch Intendantenwechsel, sowohl in Salzburg als auch in Bregenz. In Vorarlberg zeichnet sich - zumindest in der kommenden Saison - ja eher der Weg in eine weniger experimentierfreudige Richtung ab. David Pountneys Nachfolgerin Elisabeth Sobotka setzt in ihrem ersten Jahr mit „Hoffmanns Erzählungen“ im Festspielhaus auf bewährt Populäres statt auf Rarität oder Uraufführung. Das zeitgenössische Musiktheater will sie dennoch weiter im Programm führen - wenn auch nicht mehr im großen Haus, sondern auf der Werkstattbühne.

In Salzburg haben sich die Interimsintendanten Sven-Eric Bechtolf und Helga Rabl-Stadler schon durch das vorbereitete (und wie aus den letzten Jahren bekannt überbordende) Programm Pereiras geholzt. Das Schauspielprogramm verliert mit dem YDP dagegen definitiv eine Plattform, die 13 Jahre lang für eine Öffnung des Festivals stand. In Richtung Stadt - schon wegen der YDP-Hauptspielstätte republic - und in Richtung eines jüngeren Publikums.

Bechtolf denkt, so sagt er selbst, künftig mehr „interessante“ Gastspiele statt Eigenproduktionen einzuladen. Und für 2016 will er einen neuen Sponsor begeistern. Weniger Produktionen, mehr Wiederaufnahmen als bisher, das bleibt für Salzburg zu erwarten. Immerhin: Die angekündigte Kurtag-Uraufführung steht weiterhin auf dem Plan. So sie dann fertig wird.

„Posieren wird auch Dauer nicht genügen“

„Englisch und kindisch, glatt und platt“, befand Wolfgang Kralicek gerade im „Falter“; sei das Schauspielprogramm in Salzburg geblieben und nannte dafür die YPD-Produktion „Orpheus“ als quasi paradigmatische Produktion. Für diese hätten im Wesentlichen die gechmacklichen Vorlieben des Schauspielchefs als Auswahlkriterium gegolten: „So, wie sich das YDP in seinem 13. und letzten Jahr präsentierte, fällt der Abschied nicht schwer.“

„Die Festspielmaschine schnurrt“, konstatierte am Freitag Barabra Petsch in der „Presse“ zu einer Festspielsaison mit „stagnierender Ästhetik“: „Salzburg ist auch abseits der Festspiele ein Riesengeschäft. Aber Posieren wird auf Dauer nicht genügen.“

Sophia Felbermair, Gerald Heidegger, ORF.at