Die Rebellion der Maschinen

Das Young Directors Project (YDP) ist ja seit diesem Jahr Geschichte, einmal noch sollte sich wohl aber beweisen, dass die Nachwuchsschiene auch ein Sprungbrett ist: War das Londoner Ensemble 1927 voriges Jahr (obwohl international schon recht etabliert) noch im YDP-Bewerb programmiert, wurden sie heuer als Teil des „erwachsenen“ Schauspielprogramms ins Landestheater eingeladen.

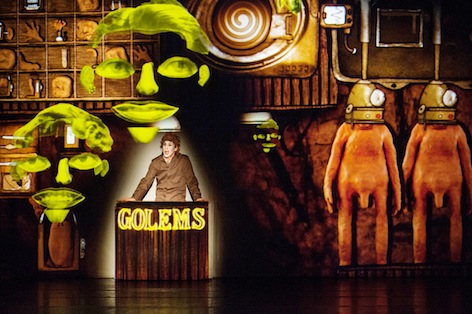

Salzburger Festspiele / Bernhard Müller

Customized Golems gibt es im Fachhandel zu kaufen, Telefonsupport inklusive

Die Truppe um Regisseurin und Storytellerin Suzanne Andrade und Animationskünstler Paul Barritt hat sich vor einigen Jahren aus der Kabarettszene gelöst und dabei auf ein sowohl formal als auch inhaltlich recht eigenwilliges Theaterformat spezialisiert. Die Briten kombinieren Schauspiel mit Animationsfilmen und Livemusik zu revueartigen Produktionen in Retroästhetik. 1927 - der Name ist insofern hier Programm, weil man hier dem ersten Tonfilm Reverenz erweisen wollte - und damit einer Epoche der Filmgeschichte, die dem Ensemble als Inspirationsquelle dient.

Wenn sich Maschinen emanzipieren

Für ihr aktuelles Stück hat sich 1927 von Gustav Meyrinks fantastischer Dichtung „Der Golem“, die ab 1913 als Fortsetzungsroman erschienen ist, inspirieren lassen, der wiederum auf einer jahrhundertealten jüdischen Legende basiert. Ursprünglich zu dem Zweck erschaffen, seinen menschlichen Schöpfern unliebsame Arbeiten abzunehmen, entwickelt die Lehmfigur Golem dort plötzlich ein Eigenleben und beginnt sich zu emanzipieren, was die Menschheit verständlicherweise in Angst und Schrecken versetzt.

Auch in der Theaterbearbeitung ist es zunächst eine (projizierte) Lehmfigur, die sich der Außenseiter Robert Robertson nur so aus Interesse zulegt. Ein cooles Gadget für den Nerd, der damit einmal zum Trendsetter wird. Schnell wird aus dem Nischenprodukt dann ein Massenphänomen - die Lehmfigur geht in Serie und findet reißenden Absatz. Praktisch ist er jedenfalls, der grobschlächtige Freund, den man abends ausschalten kann und der nur stumm Befehle entgegennimmt - zumindest anfangs. Bis die ständigen Updates kommen, die den Golem kontinuierlich weiterentwickeln. Roberts Golem mag jetzt Benedict Cumberbatch und Helen Mirren, liest „Daily Mail“ und spricht in Reimen.

Salzburger Festspiele / Bernhard Müller

Golem kann nicht nur Befehle ausführen, sondern schnell auch selbständig seinen Besitzer in der Arbeit vertreten

Die Golems als Bedürfniserzeuger

Robert hat sich, so wird man erkennen, aber ohne es zu ahnen nicht nur dem einen Produkt sondern gleich einer ganzen Go-Welt, vom Go-Kaffee bis zum Go-Dating verschrieben. Kaum süchtig, ist das nächste Modell auf dem Markt - Golem Version zwei, kleiner, leistungsfähiger und flinker. Statt behäbiger Lehmfigur ist der ständige Begleiter nun zum Minisuperhelden geworden, dessen auffälligste Fähigkeit die ist, bei seinem Besitzer Bedürfnisse zu erzeugen.

Hier übernehmen die Maschinen Entscheidungsprozesse für die Menschen, die Menschen werden dafür zu ausführenden Marionetten. Die Golems ersparen die Arbeit also nur auf den ersten Blick. In Wahrheit verlagern sie aber nur Aufgabenbereiche - auf viel stumpfsinnigere Ebenen.

Was wurde aus der Angst vor Golem?

Das Buch sei nur ein Ausgangspunkt gewesen, so Andrade, an dem man sich lediglich von der Grundthematik her orientiert habe. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass der neue „Golem“ eigentlich so etwas wie ein Spin-off des Fortsetzungsromans sein könnte. Einer, der 100 Jahre später entstanden ist, in dem die Geschichte fortgeschrieben wurde, nach einer langen Zäsur, in der die technischen Entwicklungen rasanter als je zuvor vorangeschritten sind.

Salzburger Festspiele / Bernhard Müller

In der Go-Welt wird man rundum versorgt, Bedürfnisse werden geweckt und gleich im Anschluss gestillt

Meyrinks Leser begegneten seiner Golem-Geschichte vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ersten Weltkriegs, in dem die Technik durch die Entwicklung von Maschinengewehren, Panzern und Flugzeugen immer mehr an Bedeutung gewann, gleichzeitig durch die offenbare Zerstörungskraft Misstrauen erweckte.

Andrades Publikum 2014 ist da deutlich aufgeschlossener - oder müsste man sagen, einfach blauäugiger? Nicht der Golem ist es hier, der seinen Schöpfer unterwirft - es ist der Mensch, der sich selbst zum Untertanen macht. Golem Version drei steht schließlich schon vor der Tür, den lässt man sich dann direkt in den Körper implantieren. Das ist einfach praktisch.

Verschrobenheit weckt Sympathien

1927 lässt die Geschichte von Robert und seinen Golems aus der Sicht seiner Schwester Annie erzählen, die schon recht früh erkennt, dass der Golem-Boom mehr Dystopie denn Utopie verheißen wird. So könnte man nun die Produktion aufgrund des Inhalts als düsterstes Science-Fiction-Drama einschätzen - wüsste man nicht, in welcher Fantasiefabrik sie erdacht wurde. Mit herrlich britischem Humor und großartigem Sprachwitz belebt Andrade die detailreich ausgestaltete Welt, deren Charaktere in ihrer Verschrobenheit an Roald Dahl, Wes Anderson und Jean-Pierre Jeunet denken lassen.

Salzburger Festspiele / Bernhard Müller

„Golem“ glänzt durch stringente Präzision und detailverliebte Ausgestaltung

Mit viel Rhythmusgefühl geschrieben, greifen die Texte, zum Teil gereimt, ineinander und gehen immer wieder in (Sprech-)Gesang über. Da fühlt man sich wiederum an Brecht/Weill oder an die Tiger Lillies mit ihrer tragisch-komischen Zirkusmusik erinnert.

In clownesker Aufmachung mit bleich geschminkten Gesichtern und dunklen Augen (Kostüme: Sarah Munro) spielen die fünf Darsteller vor einer Tafel, die als Leinwand dient. Dorthin werden die Animationsvideos projiziert, mit denen Videokünstler Barrit den Text abwechselnd untermalt oder ersetzt. Die Schauspieler, allesamt bewundernswert präzise, interagieren in fast durchgehend rasantem Tempo mit dem Geschehen im Film und verschmelzen gewissermaßen mit der zweidimensionalen Comicwelt im Hintergrund.

Hinweis

„Golem“ ist bei den Salzburger Festspielen noch am 23., 24. und 26. August jeweils um 19.30 Uhr im Landestheater zu sehen.

Damit bleibt 1927 ihrem schon beim YDP 2013 mit „The Animals and Children Took the Street“ präsentierten Konzept treu. Die Moralkeule und experimentell-intellektuelle Überfrachtung lässt man auch in diesem schwarzhumorigen Märchen außen vor - die philosophischen und konsumkritischen Überlegungen der Truppe kommen sowieso über die Bühne, auch wenn sie sich im ersten Moment hinter der ausgesprochen unterhaltsamen Umsetzung getarnt als Komödie über die Rampe schummeln. Dort wurde die Inszenierung bei der Uraufführung in Salzburg jedenfalls mit Begeisterung aufgenommen, von einem Publikum, das sich eineinhalb Stunden lang prächtig amüsieren durfte.

Sophia Felbermair, ORF.at