Eine Oper in fünf Dimensionen

Die Uraufführung einer Oper zu inszenieren sei für ihn als Regisseur „die Hölle“, erklärte Regisseur Luc Bondy beim Pressegespräch vor der Premiere - man wisse ja auch nie, was das Orchester erzählen oder nicht erzählen werde, umso mehr, als die Vorlage, der Werkzyklus „Leben? oder Theater?“ der Künstlerin Charlotte Salomon mit gut 800 Seiten recht umfangreich ist.

Salzburger Festspiele / Ruth Walz

„Charlotte Salomon“ basiert auf dem autobiografischen Werkzyklus „Leben? oder Theater?“ der gleichnamigen Künstlerin

„Eine Frau sitzt am Meer. Sie malt. Eine Melodie kommt ihr in den Sinn. Indem sie zu summen beginnt, bemerkt sie, dass die Melodie genau zu dem passt, was sie malt. Ein Text formt sich bei ihr ...“ Mit diesen Worten beginnt die Oper, die sich - nah an der Vorlage - weniger auf die politischen Ereignisse als auf die privaten Dramen im Leben Salomons fokussieren. Das, was Salomon mit dem von ihr „Singespiel“ bezeichneten Werk hinterlassen hat, geht über die künstlerische Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte weit hinaus und ist mindestens genauso sehr Versuch einer Selbstfindung wie Überlebensstrategie.

Die gemalte Geschichte eines Lebens

„Das Leben? oder Theater?“ besteht aus einer Sammlung von Gouachen, denen sie anfänglich je ein Textblatt zuordnete und die sie später direkt im Bild mit Kommentaren versah. Gemalt und geschrieben erzählt sich so die Familiengeschichte Salomons mit fiktiven Strängen erweitert und mit geänderten Namen der handelnden Figuren. Aus Charlotte Salomon wird Charlotte Kann, aus ihren Großeltern werden Herr und Frau Knarre (Vincent Le Texier und Cornelia Kallisch), und die Stiefmutter, Sängerin Paula Lindberg, wird zu Paulinka Bimbam (Anaik Morel).

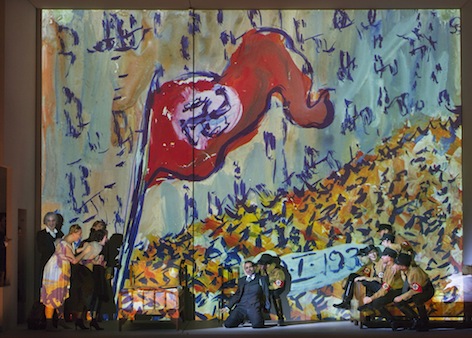

Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Bühnenbildner Johannes Schütz projiziert Charlotte Salomons Gouachen den Szenen entsprechend

Dazu kommen Verweise auf Musikstücke aus verschiedenen Genres - etwa George Bizets „Habanera“ aus der Oper „Carmen“, „Wandrers Nachtlied“ von Franz Schubert oder Friedrich Silchers „Morgen muss ich fort von hier“, mit dem die Comedian Harmonists in den 1930er Jahren in Berlin auftraten. Einige dieser von Salomon zitierten Werke dienten Dalbavie, der bei der Uraufführung das glänzende Mozarteumorchester dirigierte, als Ausgangspunkt für seine sehr zugängliche Komposition.

Anfänglich dominierend und patchworkartig verknüpft, trennen sich die Zitate schließlich nach und nach zu Anspielungen in der Komposition Dalbavies auf und verschwinden im zweiten Akt schließlich fast gänzlich. An ihre Stelle treten weite und sinnliche Klangflächen, in denen sich die Suche Salomons nach sich selbst gut widerspiegelt, auch in dem sie manchmal gezielt die Handlungsebene zu konterkarieren scheint.

Die einfache Schönheit, die sich auch in den harmonischen Gesangslinien findet, sie wird immer wieder durchbrochen von dramatischen Sequenzen, die mit voller Wucht aus dem Orchestergraben ins Publikum dringen - aber auch von nahtlosem Übergang in gesprochenen Text.

Doppelte Charlotte auf der Bühne

Denn das Libretto von Barbara Honigmann stellt die Protagonistin gleich zweimal auf die Bühne: Charlotte Salomon, verkörpert durch Schauspielerin Johanna Wokalek, die deutsche Texte spricht, Charlotte Kann, gespielt und großteils französisch gesungen von Marianne Crebassa. Damit ist ein Kunstgriff gelungen, nicht nur aufgrund der hervorragenden Besetzung beider - sowie des insgesamt vortrefflichen Ensembles -, sondern auch in dramaturgischer Hinsicht.

Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Johanna Wokalek und Marianne Crebassa als Künstlerin Charlotte Salomon und Kunstfigur Charlotte Kern

Die Inszenierung nimmt so den collagenhaft montierten Charakter von „Leben? oder Theater?“ auf und übersetzt die kommentierten Gouachen für die Bühne. Bondy beweist ein ausgezeichnetes Feingefühl für gut balancierte Übergänge, nuancierte Personenführung und vor allem auch für die Bespielung des großen Raumes. Denn obwohl inhaltlich fast kammerspielartig angelegt, muss „Charlotte Salomon“ hier auf der riesigen Bühne der Felsenreitschule bestehen.

Hinweis

„Charlotte Salomon“ ist noch am 2., 7., 10. und 14. August jeweils um 19.30 Uhr in der Felsenreitschule zu sehen.

Bühnenbildner Johannes Schütz hat dafür die dreigeschossigen Arkaden der Felsenreitschule weggeleuchtet und eine schachtelartige Bühne im breiten Panoramaformat erdacht, die mit Hilfe nach hinten verschiebbarer Wände in Räume unterteilt werden können, und deren Rückwand als Projektionsfläche für die Bilder und Textbausteine Salomons dient.

Stationen eines Lebens im Schatten des Krieges

Rund 85 Prozent des im Libretto verarbeiteten Textmaterials stamme von der Künstlerin selbst, beschrieb Honigmann im Pressegespräch und erzählte gleichzeitig von der Schwierigkeit, die Fülle an Material zu ordnen und in ein konsumierbares Libretto zu arrangieren ohne sie dabei zu stark reduzieren zu müssen. Breiten Raum nimmt, im Lebenszyklus wie im Libretto, Charlottes erste Liebe ein. Gesangslehrer Amadeus Daberlohn (Frederic Antoun) macht ihrer Stiefmutter den Hof und trifft sich dennoch heimlich mit der gerade 14-Jährigen, die ihm in ihrer Teenagerschwärmerei geradezu verfallen ist.

Zweites biografisches Hauptthema sind die Suizide in der Familie: Fast alle weiblichen Verwandten nahmen sich das Leben, Tante, Mutter, Großmutter. Auch Charlotte spürt in sich die Zerrissenheit zwischen Lebenswillen und Todessehnsucht. Der Großvater, mit dem sie allein im Exil in Südfrankreich lebt, hat förmlich vor dem Schicksal resigniert: „Nun nimm dir doch schon endlich das Leben, damit das Geklöne endlich aufhört,“ rät er der Enkelin.

Salzburger Festspiele / Ruth Walz

Kindliche Unbeschwertheit durfte Charlotte Salomon nur kurz genießen

Doch Charlotte Salomon und Charlotte Kann, Künstlerin und Kunstfigur, haben sich gegenseitig als Anker. Sie umkreisen einander in einem fort, geraten immer enger aneinander, wechseln die Rollen - bis sie letztlich nahezu verschmelzen. „Ich bin meine Mutter, meine Großmutter, ja alle Personen im Stück bin ich. Alle Wege lernte ich gehen - und wurde ich selbst,“ stellt Kann am Ende der fast zweieinhalbstündigen Aufführung fest. Sie selbst zu sein war Salomon nur sehr kurz vergönnt: Mit 26 Jahren wurde sie 1943, frisch verheiratet und im fünften Monat schwanger, ins Konzentrationslager Ausschwitz deportiert, wo sie noch am Tag ihrer Ankunft getötet wurde.

Sophia Felbermair, ORF.at