Wiener Wählerschwund

19,36 Prozent: So groß war der Anteil der Wahlberechtigten in Wien am österreichischen Gesamtkuchen - wohlgemerkt war, und zwar 1995. Heuer, und damit etwas mehr als zwei Jahrzehnte später, ist die Zahl auf 18,06 Prozent gefallen. Und seit einigen Jahren verliert Wien sogar in absoluten Zahlen Wählerinnen und Wähler. 2008 waren in der Bundeshauptstadt 1.158.122 Menschen wahlberechtigt. Bei der Wahl am 15. Oktober sind es nur noch 1.154.184.

Zugegeben, bedeutsam erscheint der Schwund erst einmal nicht. Was ist schon ein Prozent im Laufe von 20 Jahren? Andererseits: Wenn sich etwas konstant über Jahre verändert, dann lässt sich von einem Trend sprechen. Und der deutet für Wien im Hinblick auf die Zahl der Wahlberechtigten deutlich nach unten.

Ein Viertel aller Wiener darf nicht wählen

Wahlrecht für Staatsbürger

In Österreich dürfen EU-Ausländer bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben. Auf Landes- und Bundesebene haben sie kein Wahlrecht.

Menschen aus Ländern außerhalb der EU dürfen in Österreich an gar keinen Wahlen teilnehmen.

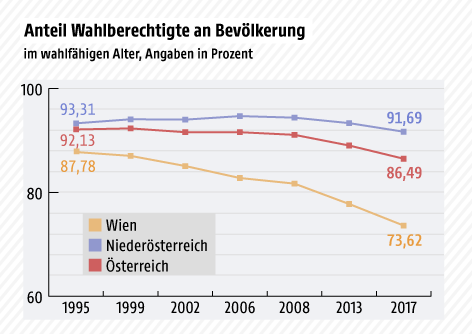

Noch viel deutlicher zeigt sich das am Verhältnis der Wählerinnen und Wähler an der Gesamtbevölkerung der Stadt. 1995 waren fast 88 Prozent aller Wienerinnen und Wiener im wahlfähigen Alter (damals also 18 Jahre und älter) wahlberechtigt. Bei der heurigen Nationalratswahl sind es nicht einmal mehr drei Viertel. Wien ist eine Einwanderungsstadt, und das findet in der Zahl der Wahlberechtigten seinen Niederschlag. Zum Vergleich: In ganz Österreich sank der Anteil der Wahlberechtigten an der Bevölkerung im wahlfähigen Alter zwar auch, aber weitaus schwächer - von 92,1 auf 86,5 Prozent.

Grafik: ORF.at; Quelle: Bundesministerium für Inneres

Auffallend groß sind die Unterschiede zwischen Wien und seinem Nachbarbundesland Niederösterreich. Dort sind auch 2017 noch immer fast 92 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner, die alt genug sind um zu wählen, auch tatsächlich wahlberechtigt. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte sank ihr Anteil an der Bevölkerung gerade einmal um 1,5 Prozentpunkte.

Konträres Bild

Diese Entwicklungen zeitigen auch ein geradezu konträres Bild, wenn es um den Bundesländeranteil an den Wahlberechtigten geht. Vor 22 Jahren waren Wien und Niederösterreich hier gleichauf. Inzwischen trennen die beiden Länder über zwei Prozentpunkte. Man könnte auch sagen: Was Wien anteilsmäßig verloren hat, hat Niederösterreich dazugewonnen.

Grafik: ORF.at; Quelle: Bundesministerium für Inneres

Staatsbürger entscheidend

Die Mandatsverteilung auf die Regionalwahlkreise erfolgt nicht aufgrund der Zahl der Wahlberechtigten, sondern der Zahl der Staatsbürger - mehr dazu in Wie sich Stimmen in Mandate verwandeln. Allerdings sind die Verhältnisse nahezu ident.

Lässt sich daraus schließen, dass die Bundeshauptstadt bei Nationalratswahlen zunehmend an Bedeutung verliert? Bis zu einem gewissen Grad ist diese Annahme nicht falsch. Noch bewegen sich diese Veränderungen aber in einem sehr kleinen Bereich. Würden heuer (und nicht wie von der Wahlordnung vorgesehen erst 2021) die Mandate neu auf die Regionalwahlkreise verteilt, würde sich weder für Wien noch Niederösterreich etwas ändern.

Folgen für Parteien „theoretisch“

Hält der Trend an, könnte es in Zukunft sehr wohl Mandatsverschiebungen von Wien Richtung Niederösterreich geben. Dass sich daraus Vor- oder Nachteile für einzelne Parteien ergeben, mag zwar naheliegen, ist aber keine ausgemachte Sache. In der Theorie könnte man sagen, weniger Wähler und Mandate in Wien seien ein Problem der SPÖ, mehr Mandate in Niederösterreich ein Vorteil für die ÖVP, sagt der Politologe Peter Filzmaier. In der Praxis ist das laut dem Politikwissenschaftler aber nicht ganz so einfach.

Die Rechnung würde voraussetzen, dass sich die Landes-ÖVP in Niederösterreich besonders in einem Bundeswahlkampf engagiert. Und das sei zwar oft, aber „bei Weitem nicht immer“ der Fall, so Filzmaier. „2008 wollte man die vom Bundesparteichef (Wilhelm) Molterer ausgerufene Neuwahl nicht, und da hat die Landes-ÖVP sinngemäß schon gesagt: Wir machen einen Schritt zur Seite, Herr Molterer, hier ist die Wand, fühlen Sie sich frei, knallen Sie mal dagegen.“

„Demokratiepolitisches Problem“

Viel mehr als ein parteipolitisches ortet der Politologe aber ein demokratiepolitisches Problem durch die Verschiebungen. In Wien lebten immer mehr Menschen, die zwar von politischen Entscheidungen in ihrem Alltag betroffen seien, mitbestimmen könnten sie an diesen Entscheidungen aber nicht. „Selbstverständlich sind die diese Leute trotzdem da, und das kann auch zu Frust führen, und der kann sich auch entladen“, sagt Filzmaier.

Debatte: NR-Wahl: Welche Inhalte entscheiden?

Forderungen nach einem Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer wurden in der Vergangenheit immer wieder laut. Mehrheitsfähig scheinen solche Wünsche in Österreich allerdings nicht zu sein. Damit Ausländer etwa bei Parlamentswahlen ihre Stimme abgeben können, müsste die Verfassung geändert werden. Die dafür nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament ist schon gar nicht in Sicht.

Von den derzeitigen Parlamentsparteien können sich nur die Grünen und NEOS zumindest grundsätzlich vorstellen, das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft zu lösen. SPÖ, ÖVP und ganz besonders die FPÖ sprachen sich wiederholt gegen solche Vorschläge aus. Alleine ist Österreich mit der Verknüpfung von Wahlrecht und Staatsbürgerschaft allerdings nicht. Weltweit räumen nur wenige Länder Nicht-Staatsbürgern die Stimmabgabe ein. Bei nationalen Wahlen dürfen Ausländer überhaupt nur in vier Ländern teilnehmen: Chile, Uruguay, Neuseeland und Malawi.

Günter Hack (Datenanalyse), Martin Steinmüller-Schwarz (Text), beide ORF.at